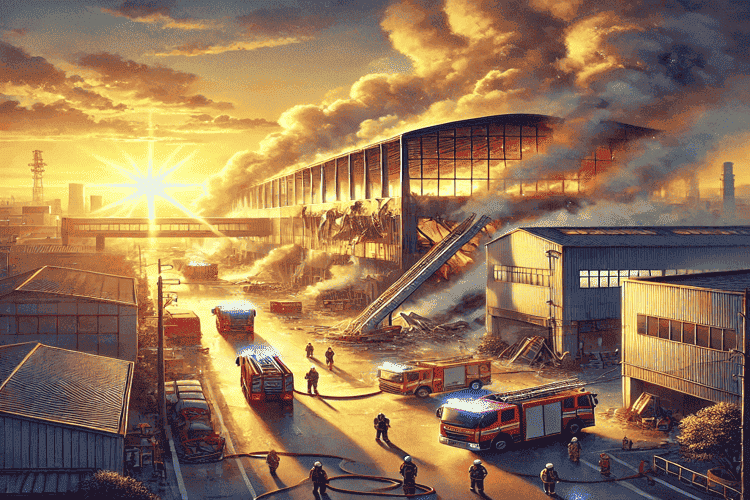

【愛知県豊田市】6日朝、トヨタ自動車系の部品メーカー「中央発条」藤岡工場で集じん機の爆発事故が発生し、40歳の男性従業員が死亡、2人が軽傷を負った。火災は約3時間後に鎮火したが、工場の屋根が吹き飛ぶなど被害は甚大だ。2023年にも同工場で爆発事故が発生しており、トヨタの生産ラインへの影響が懸念される。

「工場の屋根が吹き飛んだ」—衝撃の爆発事故

集じん機(シュウジンキ)とは、空気中の粉じんやチリなどを吸引してろ過する機械である。工場や製造現場、飲食店の厨房などで広く使用されており、作業環境の安全確保や公害防止の役割を果たしている。特に金属加工や塗装工程では、微細な粉じんが発生しやすいため、適切な管理が求められる。

6日午前8時5分ごろ、中央発条藤岡工場で「建物内の集じん機が爆発した」との通報が消防に寄せられた。共同通信社の報道によると、豊田市消防本部はこの爆発で40歳の男性従業員が死亡し、44歳と52歳の男性従業員が軽傷を負ったと発表した。

工場の外壁や屋根が吹き飛び、現場周辺には焦げた臭いが漂った。工場で働く従業員の一人は「朝礼中に大きな揺れとともに爆発音が聞こえ、煙が見えた」と証言した。

消防は消防車19台を出動させ、消火活動を実施。火は約3時間半後に鎮火した。警察と消防が爆発の原因を詳しく調査している。

安全対策は機能したのか?繰り返される爆発事故の背景

中央発条では短期間に2度の爆発事故が発生しており、工場の安全管理体制に対する懸念が高まっている。2023年10月の爆発では、設備の老朽化やフィルターの目詰まりが事故の一因とされていたが、今回の事故も同様の要因が関係している可能性がある。

労働環境の面では、定期的な設備点検の実施や従業員の安全教育の強化が求められる。特に、ばね製造工程では高温の炉や粉じんが発生する環境があり、爆発や火災のリスクが常に伴う。安全対策として、中央発条は前回の事故後にガス滞留を検出する装置を導入したが、今回の事故発生を受け、さらなる安全対策の強化が不可欠といえる。

また、労働基準監督署や行政当局による監査が実施される可能性が高く、企業全体の安全管理の見直しが求められるだろう。

部品供給への影響は?トヨタの生産ラインに暗雲

中央発条は主にばね製品を手がける部品メーカーであり、自動車向けのばねを製造するトヨタグループの部品メーカーである。2023年10月にも同工場で爆発事故が発生し、トヨタは一部の工場で生産を停止した経緯がある。

2023年10月の事故では、乾燥炉へ送り込む熱を作る燃焼室が高温となる異常が発生。バーナーへの空気供給を調整中に火が強まり、不燃ガスが乾燥炉に滞留し引火したことが原因とされた。フィルターの目詰まりや設備の老朽化が事故の一因とされ、トヨタの国内8工場13ラインが延べ10日間にわたり稼働停止に追い込まれた。再発防止策として、全装置にガス滞留を検出する機器を設置する対策が取られた。

今回の爆発事故による生産への影響については、現時点でトヨタからの正式な発表はないが、部品供給の遅れが懸念される。

また、工場の安全管理体制にも注目が集まる。短期間で2度の爆発事故が発生したことにより、労働環境や設備の点検・管理体制の見直しが急務となる。

中央発条は信頼を回復できるか?トヨタの決断に注目

今回の爆発事故により、中央発条およびトヨタの生産計画に影響が及ぶ可能性がある。特に、部品供給が滞ると自動車製造に支障をきたすため、トヨタ側の対応が注目される。

トヨタはこれまで、サプライチェーンの安定性を重視し、部品供給の途絶による影響を最小限に抑える戦略をとってきた。しかし、2023年10月の事故で8工場13ラインが停止したことを踏まえると、今回の事故も生産に大きな影響を及ぼす可能性がある。

トヨタとしては、中央発条の信頼性を再評価せざるを得ない。安全対策の強化を求めるとともに、調達先の多角化を進め、中央発条に依存しない体制を構築する動きも考えられる。監査の強化による品質管理と安全管理の厳格化も視野に入るだろう。

短期的には、中央発条の復旧がトヨタの生産計画に影響を及ぼす可能性があるが、長期的には取引関係の見直しもあり得る。安全対策の徹底が不可欠であり、企業側の迅速な対応が求められる。