くら寿司が昨年12月に廃止を発表した株主優待制度を、わずか2カ月で再導入することを決定した。株価はストップ高を記録し、投資家の関心が集まる中、その背景や今後の影響を探る。

くら寿司が株主優待制度を復活、株価はストップ高

回転寿司チェーン大手のくら寿司株式会社は2月19日、昨年12月に廃止を決定していた株主優待制度を再導入すると発表した。この発表を受け、20日の東京株式市場では買い注文が殺到し、同社株価は前日比500円(19.3%)高の3,090円と、ストップ高水準で取引を終えた。

同社は「多くの株主からの要望を受け、株主優待制度が企業価値の一部になっていると判断した」と説明している。新たな株主優待制度では、100株以上を保有する株主に対し、保有株数に応じて2,500円から最大2万円分の食事券を贈呈する。従来の割引券方式から食事券への変更により、利便性が向上することが期待される。

株主優待廃止からの急転換、その背景とは

くら寿司は2023年12月、「公平な利益還元」の観点から株主優待を廃止すると発表。しかし、発表直後から個人投資家を中心に失望売りが続き、株価は約3割下落し、2月17日には約4年5カ月ぶりの安値となる2,537円を記録した。

くら寿司の株主構成を見ると、2024年10月期の有価証券報告書によれば、個人投資家の割合は約43%。個人株主にとって株主優待は魅力的な要素であり、その廃止が株価に与えた影響は大きかった。そのため、短期間での優待復活は株主からの要望を反映したものといえる。

また、一部では優待廃止と復活が、相続対策の一環として実施された可能性も指摘されている。経営陣の一部が株式を資産管理会社へ移管したことが明らかになっており、優待廃止による株価の急落後に安値での取得が可能になったと見る向きもある。

優待復活で期待される効果と懸念

優待復活によるメリットとして、個人投資家の支持を再び獲得し、株価の安定が期待される。さらに、くら寿司のような消費者向け(BtoC)ビジネスでは、優待を通じて顧客との接点を増やすことができ、集客効果も見込める。

一方で、優待制度の維持にはコストがかかるうえ、海外投資家からは「公平な株主還元に反する」との批判もある。実際、優待制度がない海外市場では、配当による還元が主流であり、日本の独特な制度として捉えられている。

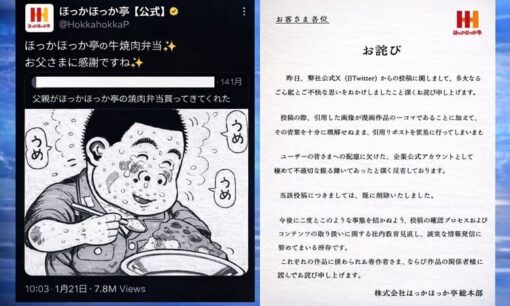

SNS上での反応

今回の優待復活について、SNSでは賛否が分かれている。

「優待復活はうれしい。くら寿司のファンとして、また株を買いたくなった」 「少額投資家にとって、優待は大事。くら寿司はいい判断をしたと思う」

一方で、経営陣の意図を疑う声も見られる。

「株主優待を廃止した後に株価を暴落させ、経営陣が買い集めた後に復活させるのは計画的では?」 「資産管理会社を利用して、法人所有株に含み益を作る意図ではないか」 「相続税の負担を軽減するための手法だった可能性もある」

くら寿司の決断が示す未来

くら寿司の決断は、株主優待制度を持つ他の企業にも影響を与える可能性がある。最近ではラーメンチェーン「一風堂」を展開する力の源ホールディングスが優待拡充を発表し、株価が5割以上上昇した。一方、サイゼリヤは優待廃止後に株価が下落するなど、個人投資家にとって優待制度の有無が重要な投資判断材料となっている。

優待制度の是非については今後も議論が続くとみられるが、くら寿司の一連の動きは、上場企業にとって株主との関係を再考する契機となりそうだ。