Suica/PASMO 新決済「teppay(テッペイ)」が2026年秋スタート。しかし“人名に聞こえる”ネーミングが炎上。「支払い時に言いたくない」「全国のテッペイさんがかわいそう」など批判続出。海外で問題になった“Alexa問題”にも通じる命名リスクを検証。

便利さよりネーミングが話題に 全国インフラ級サービスに“人名風”を採用した危うさ

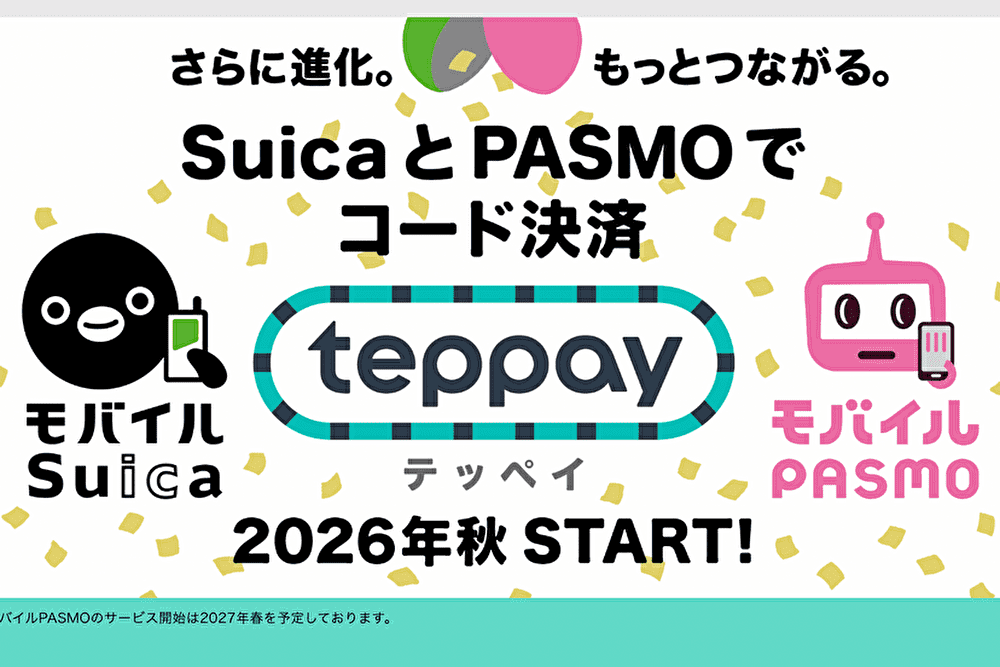

モバイル Suica/モバイル PASMO に統合される新コード決済サービス 「teppay(テッペイ)」 が、2026年秋から提供されることが明らかになった。

しかし、発表直後からネット上で最も熱を帯びたのは、サービス内容でも機能でもなく「なぜ“テッペイ”なのか?」というネーミング問題だった。

teppay のサービス自体は優秀だが、ネーミングが足を引っ張る?

モバイル Suica/モバイル PASMO に統合される新コード決済サービス、teppay の実際の機能は優れており、歓迎ムードが大きい。

- Suica/PASMO アプリに統合 → 新規アプリ不要

- 上限2万円を超える高額決済対応

- ユーザー同士の送金

- オンライン決済(JCBプリカ連携)

- モバイルオーダー/地域限定バリュー

決済乱立時代に「Suica/PASMOという巨大ブランドで統一できる」点は高く評価されている。

にもかかわらず、「名前のインパクトのせいで、真面目な発表が全部“テッペイ問題”に持っていかれた」

と揶揄する声もある。

teppay(テッペイ)のネーミングに広がる困惑

Suica/PASMO は累計1億枚超、国内キャッシュレスのほぼ全国インフラともいえる存在だ。そこに追加される新しい決済ブランドの名前が 「teppay(テッペイ)」。ネーミングの由来は、サービス名に込めた3つの価値である、移動や旅を軸に利便性を高める「Travel」、幅広い層が扱いやすい「Easy」、人と地域をつなぐ「Partnership」という3点の頭文字と「pay」を組み合わせたとのこと。

だが、この名前が「どう考えても人名に聞こえる」と批判の的になっている。

SNSでは以下のような声が相次いだ。

「偉いおじさんたちが会議室で決めてしまって、後戻りできなくなった感ある」

「支払いの時に“テッペイで!”って言いたくない」

「全国のテッペイさんがいじられたらかわいそう」

「発音する時のアクセントはどこ?テッ↑ペイ? テ↓ッペイ?」

特に“決済時の発話”への抵抗感は大きく、「ペイペイ」「楽天ペイ」「au PAY」など、既存の“PAY型”決済と比べても 恥ずかしさ・言いにくさの指摘 が目立つ。

国民的サービスが“実在の人名”を連想させる危険性、海外では “Alexa問題” も

問題は単なる「ダサい/言いづらい」を超える。

まず、実在の人名と重なることで、個人への悪影響が発生する可能性がある。

「全国の“てっぺいさん”がいじられる」

「“あだ名”に引っ張られて不快に感じる人が出る」

といった懸念は軽視できない。

特に、決済ブランドは日常的に繰り返し口に出され、看板や広告で広く露出するため、人名との衝突リスクは小さくない。

海外では “名前の衝突” が実害に発展した例もある。音声アシスタントの名前が一般の人名と重なり、勝手に反応してしまうなどの騒動が発生した“Alexa問題”は記憶に新しい。

「子どもの名前が Alexa だとからかわれた」

「会話に反応して誤作動する」

といった事例から、海外では人名と重なるテック名称の危険性が広く議論されている。

決済ほどクリティカルな領域で同様の混乱が起きれば、プライバシーや生活ストレスに直結する可能性がある。

なぜ「teppay(テッペイ)」に? その必然性は見えない

Suica や PASMO は交通インフラとして確固たるブランド価値を築いてきた。

そのアップデートとして導入されるサービスの名称が人名風であることに、ブランド戦略上の疑問も呈されている。

- ブランド拡張として一貫性が弱い

- 国際展開した場合、さらに人名風として誤解される

- 長年使われる可能性が高いサービスなのに軽すぎる

“覚えやすさ重視”という意図がある可能性は否定できない。しかし、だからこそ 「もっと慎重に検討すべきだった」 という意見も根強い。

大規模インフラに“人名風”を採用するリスクをどう見るか

teppay は、国内キャッシュレスの仕組みを一段進める可能性を持つ重要サービスだ。

しかし同時に、その普及を“名前”が阻害しかねないという異例の事態となっている。

- 実在の人名と被る危険

- 呼びにくさ・恥ずかしさ

- ブランドイメージの軽さ

- 発音の曖昧さ

- 海外で問題化した「名前の衝突」リスク

こうした指摘を受け、ネットではすでに

「今ならまだ変えられるのでは」「正式リリース前に再検討すべき」

という意見も出ている。

サービス開始は2026年秋。

業界の巨大ブランドがネーミングの危うさをどう扱うのか、今後の動きに注目だ。