人気のリカバリーウェア「リライブシャツα」「リライブスパッツα」が市場から姿を消す。販売元の「りらいぶ」(仙台市)は、2024年2月から販売してきた両製品約48万着を自主回収すると発表した。健康被害は報告されていないものの、厚生労働省が8月に改訂した「家庭用遠赤外線血行促進用衣」の定義に適合しないと判断されたためだ。

厚労省の一文が変えた「線引き」

改訂のきっかけは、厚生労働省が2025年8月18日付で発出した事務連絡「一般医療機器『家庭用遠赤外線血行促進用衣』の取扱いに係る質疑応答集(Q&A)」の一部改訂である。新たに設けられたQ6では、「衣類の全体において遠赤外線を輻射する機能を有する製品」でなければ医療機器として認められないと明記された。一部分だけに遠赤外線機能を施した製品や、プリントやシールなどの加工によって部分的に効果を持たせた衣類は、定義外とされた。

リライブ社の製品は、生地のプリント加工部に遠赤外線輻射機能を持たせた設計だった。改訂後の定義では、こうした「部分的輻射型」は該当しないことになり、医療機器としての届け出を維持できなくなった。りらいぶは11月5日、自主回収と販売停止を発表し、公式サイトで購入者への返送受付を開始した。

制度強化の背景に「健康訴求ブーム」の影

今回の改訂は、単なる技術的な修正ではない。近年、ウェアラブル健康商材の市場拡大に伴い、科学的根拠の乏しい“健康訴求”が急増していた。こうした流れを受け、厚労省は医療機器表示の適正化を進める一環として、Q&Aを改訂したとみられる。

医薬品医療機器等法(薬機法)第2条第7項に定められる「一般医療機器(クラスⅠ)」は、人体への影響が軽微であることを前提とする。このため、遠赤外線衣類も“血行促進”や“筋肉のこり改善”など軽度の効果に限定され、体質改善や冷え性改善などをうたうことはできない。

行政文書の形式こそ「事務連絡」だが、運用上は業界全体を拘束する強い基準として機能する。医療機器メーカーや健康衣料ブランドにとっては、実質的に新しい“規制線”が引かれたことを意味する。

SNSでの報告と謝罪「健康被害はなし」

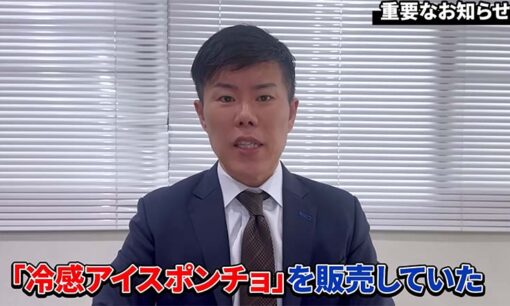

リライブ代表の佐々木貴史氏は、11月5日に自身のX(旧Twitter)で次のように報告した。

「ご報告です。『リライブシャツα』『リライブスパッツα』について、家庭用遠赤外線血行促進用衣の定義に合致しない点が確認され、自主回収を行わせていただきます。健康被害の報告はありませんが、ご迷惑をおかけし申し訳ありません。」

発表直後からSNSでは「誠実な対応」「制度改訂が直撃した形」といった反応が相次いだ。一方で「制度を理解していなかったのでは」「遠赤外線だけに頼らず別の技術転換を図るべき」といった指摘もある。ブランドとして築いてきた信頼を守るため、代表自らが発信したことは企業姿勢として評価する声も多い。

リカバリーウェア市場の象徴企業に“逆風”

リライブは、ツボ刺激縫製と特殊加工を組み合わせた「着るだけで血流を促す」コンセプトで急成長してきた。YouTubeやSNSでの口コミをきっかけに火が付き、ワークマンやスポーツブランド各社も追随。いまや“リカバリーウェア”は数百億円規模の市場に拡大している。その先頭を走ってきた企業が、法的定義の変化で足元をすくわれた格好だ。

市場関係者からは「48万着の回収は製造・物流・販売の全段階に大きなコスト負担を与える」「リライブをモデルに製品を展開していた企業も見直しを迫られる」といった声も上がる。部分的加工を採用する競合ブランドも多く、今回の判断が業界全体の再点検につながる可能性は高い。

「安全性に問題なし」も、再発防止へ社内体制強化

りらいぶによれば、製品の安全性や健康被害の報告は確認されていない。同社は「薬機法上の定義認識に不足があった」として再発防止策の検討に入った。製造販売の基準理解を徹底し、体制の見直しを図るという。回収対象の顧客には、商品1点につき公式ECサイトで使用できる1万5000円分のクーポン、または返金を提供する。

同社は声明で「今回の事態を真摯に受け止め、信頼回復に全力で取り組む」とコメントしている。

行政・企業・消費者の信頼を問う“リライブショック”

今回の自主回収は、単なる製品回収にとどまらない。健康をうたう衣料品やデバイスの信頼性、行政の定義運用、そして消費者の「効能を信じる力」の三者関係を問い直す出来事となった。

制度の厳格化は、消費者保護のための当然の措置である一方で、先進的な技術や新概念の製品が“過渡期の制度”に翻弄される現実も浮き彫りにする。リライブのケースは、健康テック業界が制度との共進化を迫られていることを象徴している。