宮城県の強豪・仙台育英高校サッカー部で、3年生の男子部員が同級生らから繰り返し暴言を浴び、「抑うつ症状」と診断されていたことが分かった。

学校は「いじめ重大事態」と認定し、調査を進めている。全国高校サッカー選手権宮城県大会で優勝したばかりの名門チームに起きた事態は、全国で相次ぐ強豪校の暴力・いじめ問題と同様、スポーツ教育の根幹を揺るがす構造的課題を突きつけている。

絶えず続いていた「言葉の暴力」

仙台育英高校によると、被害を受けたのはサッカー部の3年生男子部員。1年生だった2023年春ごろから、同級生複数人から「うざい」「デブ」といった暴言を繰り返し浴びせられていた。

生徒は昨年、病院で「抑うつ症状」と診断を受け、現在も通院中だという。学校がこの事実を把握したのは2025年10月14日。生徒が「部活に出られない」と指導者に訴えたことで、ようやく実態が表面化した。

仙台育英はその後、「いじめ防止対策推進法」に基づき重大事態として調査を開始。加害行為を行ったとされるのは主に同学年の部員だが、調査が続いており詳細は公表されていない。

文部科学省の指針では「重大事態」とは、生命・心身・財産に重大な被害を受けた場合を指す。今回の事例は、学校が明確に“深刻な人権侵害”と認定した格好だ。

「いじり」と「いじめ」の境界を見失った部内文化

11月1日付で学校が全保護者に通知した文書「いじめ重大事態報告に寄せる校長所見」では、部内で「いじり」と称される不適切な言動が繰り返されていたことを認めた。

文書はこう述べている。

「当時の顧問団は部員一人ひとりの心の状態に十分に目を配る体制を整えていたとは言えず、結果としていじりの実態を把握できないまま被害が拡大した」

さらに「加害側の中には、『いじり』と『いじめ』を区別せず、他者の尊厳を損なう行為の重大さを理解していなかった」と分析している。

学校は、指導体制にも同様の認識の欠如があったと認め、「顧問団の指導体制そのものに構造的な課題があった」とした。名門ゆえの閉鎖性、勝利至上主義、上下関係の硬直化——いずれも“伝統”の名のもとに見過ごされてきた土壌が浮かび上がる。

優勝の陰で進行していた異変

仙台育英サッカー部は11月2日、全国高校サッカー選手権宮城県大会で聖和学園高校を下し、2年ぶりの優勝を飾った。だがその時点で、学校はすでにいじめの存在を把握していた。

出場については「辞退を判断するには時間が不足していたため、被害生徒と保護者の了承を得て出場した」と説明している。

学校は11月4日付で理事長・校長連名の文書を公表し、いじめを防げなかった責任を改めて謝罪した上で、「全ての運動部・文化部を対象に調査を実施し、必要に応じて対外活動を停止する」と表明。実際に、サッカー部は大会終了後から活動を休止しており、今後の再開時期は未定としている。

学校関係者によると、調査完了までは練習や対外試合を全面的に中止し、関係生徒の聞き取りと顧問団の指導体制見直しを進めているという。年末の全国大会出場可否も「調査結果を踏まえて判断する」としており、出場辞退の可能性も視野に入る。

沈黙を強いられた被害者の現状

報道各社の取材によると、被害生徒および保護者からのコメントは現時点で出ていない。学校側は「個人の尊厳と名誉を守るため、発言内容の公開は控えている」と説明している。

生徒は現在も通院を続けており、復帰の見通しは立っていない。

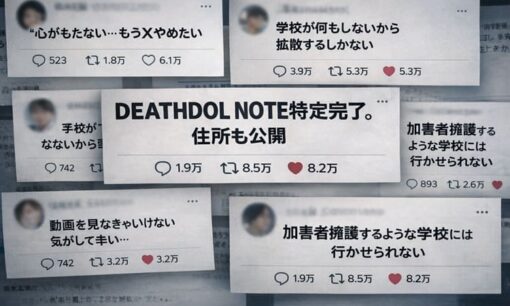

心理カウンセラーは「強豪校の部活動では、声を上げること自体が“裏切り”とみなされる空気が存在する。沈黙は協調と誤解され、被害が長期化する」と指摘。

部活という閉鎖的な人間関係が、被害者をさらに追い詰めていく構図が見えてくる。

相次ぐ強豪校でのいじめと暴力

今回の仙台育英の事案は、近年相次ぐ強豪校の暴力・いじめ問題の一端に過ぎない。

2025年1月には、広島県の広陵高校野球部で、2年生部員4人が1年生に対して暴行を加えていたことが発覚。発端は「寮でカップ麺を食べた」という些細なことだったが、被害生徒は胸ぐらをつかまれ、頬を叩かれるなどの暴力を受けた。

学校は「暴力行為」と認定し県高野連に報告したが、「いじめ」としての正式認定は行われず、被害生徒は転校を余儀なくされたという。

静岡県の藤枝東高校サッカー部でも、2024年に上級生による暴行動画が拡散し波紋を呼んだ。大阪の興國高校サッカー部では2023年、体罰まがいの指導が内部告発によって明るみに出ている。

いずれも、勝利至上主義や上下関係の固定化、そして学校の“隠蔽体質”が共通していた。

教育評論家は「強豪ほどメディアの注目を受ける一方で、内部の規律が外部監視から遠ざかりやすい。『伝統』『チームの和』という言葉が暴力の温床になっている」と指摘する。

信頼回復へ 問われる学校の責任

仙台育英高校は「被害生徒と家族の心の安寧を第一に、調査結果に応じた処分と再発防止策を講じる」としている。

学校は、顧問団の再教育や外部カウンセラーによるメンタルサポート体制の導入を検討しているが、失われた信頼を回復するには時間を要するだろう。

部活動を学校の“顔”としてきた伝統校にとって、今回の事案は単なる不祥事ではない。

教育の本質——「人を育てる」という使命が問われている。

全国大会の栄光よりも、一人の生徒の尊厳を守ること。

この教訓を生かせるかどうかが、仙台育英だけでなく、日本の学校スポーツ全体に突きつけられた問いである。