――「詩」と「かわいい」が戦後日本文化を形づくった

NHK朝ドラ「あんぱん」に登場する八木(妻夫木聡)は、主人公・嵩(北村匠海)の詩を商品化・出版に導く人物として描かれている。そのモデルの一人が、サンリオ創業者の辻信太郎(現・名誉会長)だ。実際の辻もまた、社員や銀行の反対を押し切り、やなせたかしの詩集『愛する歌』を出版した。この決断は、戦後日本の文化と社会に大きな影響を残すことになった。

出会いと「清潔な抒情性」への共鳴

1965年、陶器展で辻とやなせは偶然出会う。当時の辻はサンリオの前身「山梨シルクセンター」を率いており、雑貨や小物に詩やイラストを刷り込む商品を模索していた。

やなせが見せた自費出版用の詩稿を読んだ辻は、すぐに「出版して広めるべきだ」と確信。周囲の反対を押し切り出版部を新設した。

1968年に刊行された『愛する歌』は、難解さが主流だった現代詩とは対照的に、日常の言葉で綴られた清らかな抒情性を特徴とし、5万部を超える異例のヒットとなった。

銀座の雑貨店や百貨店の下着売り場でサイン会を開き、女性客を中心に人気を集めたことは、戦後の「女性消費者層」と結びついた新しい文化の芽生えでもあった。

『詩とメルヘン』と70年代の若者文化

1973年、やなせが提案した詩誌『詩とメルヘン』は辻の理解と資金提供によって創刊された。やなせが編集からレイアウトまで一人で担い、創刊号は即日完売。以後30年間続き、通算385号を数える長寿誌となった。

当時、学生運動の熱が冷め、人々は「政治」から「個人の感情表現」へと関心を移していた。

フォークソングやニューミュージックと同じく、やなせの詩はシンプルな言葉で心情を映し出し、時代の空気と重なった。『詩とメルヘン』は、出版不況の中で成功した希少な例であり、詩の大衆化を象徴する存在となった。

アンパンマンとハローキティ――異なる形の平和理念

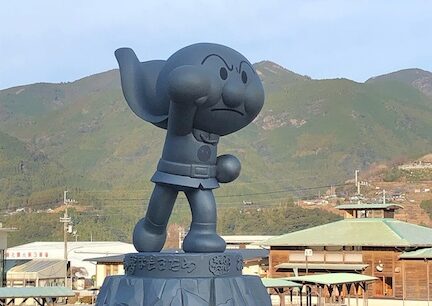

やなせが1973年に描いた『アンパンマン』は、飢えた人に自らの顔を差し出す異色のヒーロー像だった。そこには、戦地で飢餓を体験したやなせの強い反戦思想が込められていた。

一方、辻が1974年に生み出した「ハローキティ」は「口のないキャラクター」として知られる。これは「言葉ではなく贈り物や交流で気持ちを伝える」という辻の哲学を体現した存在だった。

一見対照的な二つのキャラクターだが、いずれも「小さな幸福を分かち合う」という思想を根底に持っていた。戦争を知る世代が創り出した平和のメッセージであり、共通の価値観がサンリオとやなせ作品に流れていた。

バブル期とキャラクター帝国

1980年代から90年代にかけて、バブル経済の追い風を受け、サンリオは「キャラクター帝国」と呼ばれるまでに成長した。1990年にはサンリオピューロランドが開業し、ハローキティは世界進出を果たす。

同じ時期、やなせの『それいけ!アンパンマン』がアニメ化(1988年)され、国民的キャラクターへと成長した。二人の活動は競合するものではなく、戦後から現代に至る「かわいい文化」の二本柱として、日本社会に平和と優しさを根付かせる役割を担った。

「喜ばせごっこ」の哲学

やなせは「人生は喜ばせごっこ」と語り、得た報酬を仲間や後進のために惜しみなく使った。

辻もまた、消しゴムひとつの贈り物から友情を育む文化を広め、今なおサンリオを「コミュニケーションの会社」と位置づけている。

二人の思想は、戦争で奪われたものを取り戻すかのように、人を喜ばせ、絆をつなぐ文化を生み出した。その成果は詩集『愛する歌』や『詩とメルヘン』、そしてハローキティやアンパンマンといったキャラクターに結実し、今も国内外で愛され続けている。

結び

戦後から現代へ続く文化遺産やなせと辻は、戦後の焼け跡から立ち上がった世代だった。二人の活動は、単なる商業成功を超えて、日本の戦後文化そのものを形づくった。

物質的豊かさの中で見失われがちな「心の糧」としての詩、そして「みんななかよく」というメッセージ。彼らが残したものは、現代の日本社会にとっても揺るぎない文化遺産である。