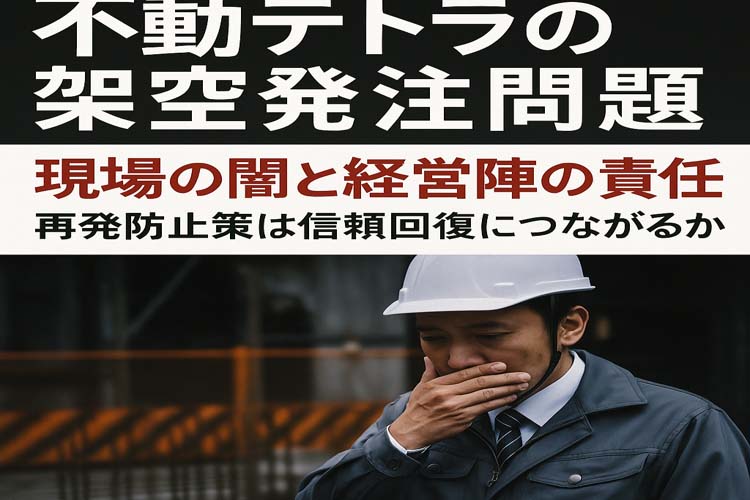

「水増し発注の果てに」追い詰められた工事現場の一人所長

2024年12月、東京都内某所。不動テトラの地盤改良工事を請け負っていた現場で、ある一人の所長がこっそりと口を開いた。

「正直、最初はちょっとした便宜のつもりだった。現場を回すには、どうしても…」

この証言が端緒となり、同社内に連鎖的に発覚していく架空発注の実態。2025年3月、不動テトラは社内調査委員会の最終報告書を公表。明らかになったのは、数年にわたる複数従業員による架空または水増し発注の常態化、そして協力業者との不適切な関係だった。

「プール金」「商品券」そして還流された発注額

調査によると、東京地盤工事部に所属する従業員らは、特定の協力業者に対して実態のない発注を行い、その一部を商品券という形で還流させていた。また、別の従業員は発注額を業者に「プール」させ、他の工事資機材の支払いに充てさせるなど、組織的ともいえるスキームが用いられていた。

報告書には「正規の手続きが煩雑で間に合わない」「所長の裁量が強すぎる」といった現場の声が反映されていたが、その裏には、業績圧力や固定化した組織文化といった構造的問題が横たわっていた。

約4,000万円の不正、経営陣は報酬減額へ

調査で判明した不正総額は、過去5年9ヶ月にわたり約4,000万円。決して巨額とは言い難いが、企業倫理の観点からは重大な失墜である。

不動テトラは、代表取締役を含む役員4名の報酬減額を発表。代表取締役会長・竹原有二氏、社長・奥田眞也氏はいずれも報酬の20%を2ヶ月間減額するとした。「重大な経営責任を認識したうえでの措置」(広報担当)とするが、株主や投資家からの信頼は一朝一夕には戻らない。

浮き彫りとなった「一人所長」制度の限界

調査委員会が特に問題視したのは、地盤改良事業における「一人所長体制」だった。発注・施工・原価管理といった複雑な業務を1人の若手所長が担う体制は、チェック機能の不在を意味した。

地盤改良事業は工期が短く、1件あたりの金額も比較的少額なため、土木事業とは異なり、監視の目が行き届きにくい。しかも、協力業者との長期的な取引関係に依存する構造が、不正の温床になっていた。

「風通しのよい組織」へと再出発できるか

不動テトラは、調査報告書に基づき、再発防止策を大きく6分野で提示。企業文化の改革、業務処理統制、内部監査体制の強化、内部通報制度の周知、教育研修、協力業者への働きかけなど多岐にわたる。

特に注目されるのは、コンプライアンス意識を徹底させる教育施策と、協力業者にも内部通報制度の活用を呼びかける「開かれたガバナンス」の導入だ。

「不正を許さない明確なメッセージを、私自身が全社員に届ける」。奥田社長は社内向けメッセージでそう強調した。

再出発に求められる「透明性」と「実効性」

経営層は、再発防止策を実効的に運用する体制を整えたと強調するが、それが単なるスローガンに終わらないかが、今後の最大の焦点となる。

透明性ある運営と継続的なモニタリング、そして現場の声を吸い上げる仕組み——。

信頼を取り戻すための道のりは長い。不動テトラに課せられたのは、「風通しのよい組織」として再構築されることだけでなく、その姿を社会に見せていくことにある。