2024年、全国の自殺者数は2万人余りと減少傾向にあった。その静かな数字の中で、ひときわ重く響くのが、小中高生の自殺者「529人」という事実だ。学校、家庭、SNS…。子どもたちが声なき声で発していたSOSは、どれだけ届いていたのだろうか。この国に生きるすべての大人が、今、目をそらしてはならない数字がここにある。

過去最多の現実 静かに積み重なる「命の数字」

2024年、厚生労働省が発表した全国の自殺者数は2万320人と、前の年より1517人減少し、統計が始まった1978年以降で2番目に少ない数字となった。社会全体で見れば、命を守る取り組みが奏功しているかのように見える。

しかしその一方で、ひときわ異なる動きを見せたのが、子どもたちの数字だった。小中高生の自殺者数は529人。これは前年の513人を上回り、過去最多となった。

内訳は、小学生15人、中学生163人、高校生351人。最も多かった月は9月の59人で、夏休み明けの新学期が子どもたちに大きな影を落としていることがうかがえる。

厚生労働省のデータによると、自殺の主な動機は「学校問題」が最も多く、次いで「健康問題」「家庭問題」が続く。複数の理由が重なり合い、出口のない迷路のように子どもたちを追い込んでいる。

学校という名の「逃げ場のない空間」

「もう、行きたくない」。この言葉に耳を傾けられる大人は、どれほどいただろうか。

文部科学省や厚生労働省の調査によれば、子どもの自殺のうち最も多い理由が「学校問題」であり、その中でも「学業不振」「進路への不安」「いじめ」などが挙げられている。特に4月、9月などの長期休暇明けに急増する傾向があり、新たな環境への適応やクラス替え、人間関係の再構築が、子どもにとって重い負担となっている。

教師の叱責、周囲との比較、親の期待。大人にとっては「よくある学校生活の一部」であっても、子どもにとっては「逃げられない世界」である。

ある小学校教諭はこう話す。

「進学塾に通いながら学校の宿題をこなし、夜はスマホで友達とのやりとり…。心を休める場所がないのだと思います」

「死にたい」と思うきっかけは、些細な出来事であることが多い。「些細」は、あくまで大人の感覚だ。子どもにとってそれは、命を左右するほどの重さを持っている。

家庭にもある、もうひとつの「孤独」

「家族なのに、わかってくれない」

家庭は本来、安心できる最後の砦であるはずだ。しかし現実には、家庭環境が子どもの心を閉ざしてしまうケースも少なくない。

厚労省によると、子どもの自殺理由として「家庭問題」も108件にのぼっている。親の不仲やDV、経済的困窮、親との価値観のズレ…。中には、「親に迷惑をかけたくない」という理由から誰にも相談できず、命を絶ってしまった例もある。

ある心理士は指摘する。

「親が“良かれ”と思って言った言葉が、子どもにとってはナイフのように刺さることがある。“もっと頑張りなさい”が、“もう頑張れない”子どもを追い詰めてしまうこともある」

親子間の会話のズレや、沈黙の中で増幅する不安。それは、家庭という名の「無言のプレッシャー」でもある。

見えにくい闇、SNSとネットいじめの現実

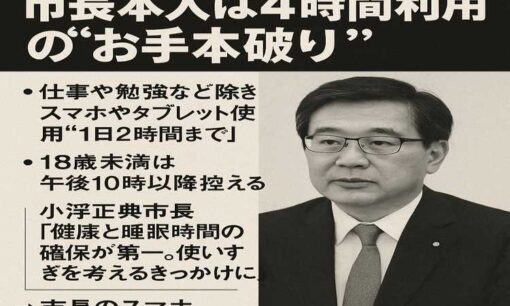

また、令和の子どもたちは、常に「誰か」とつながっている。スマートフォン、SNS、ゲームチャット…。一見便利で自由な世界のように見えるが、その裏側には見えないストレスと孤独が広がっている。

文部科学省の調査によると、ネットいじめの件数は年々増加しており、悪口の投稿や仲間外れ、個人情報の流出などが問題化している。特にSNS上では、「いじめている側にその自覚がない」ケースも多く、事態が発覚しづらい。

最近では「顔も知らないネット上の友人」から相談を受ける子どもも増えている。心の距離感が曖昧になる中で、他人の悩みを抱え込み、自分まで苦しくなってしまうという“二次被害”も起きている。

SNSがすべて悪いわけではない。孤独を癒すツールにもなる。だからこそ、大人がその使い方やリスクについても、冷静に見守る姿勢が必要だ。

子どもが出す「死にたい」のサインとは

子どもは「助けて」と言葉に出すのが苦手である。だからこそ、私たちは行動や表情の変化を敏感に察知しなければならない。

厚生労働省などによれば、子どもが発するSOSのサインには、以下のようなものがある。

・睡眠リズムの乱れ(寝すぎ・寝不足)

・食欲の低下

・身だしなみに無頓着になる

・イライラが増える/感情を抑えられない

・頻繁な頭痛や腹痛

・部屋にこもる、登校をしぶる

これらは、心が「もう限界」と訴えているシグナルである。

「死にたい」は、死にたいのではない。「今のつらさから逃げたい」という言葉だ。だからこそ、「なんでそんなこと言うの?」ではなく、「伝えてくれてありがとう」と受け止める姿勢が求められる。

大人にできること 寄り添う言葉、支える体制

2024年の自殺対策では、こども家庭庁が「自殺未遂経験者を地域支援につなげる仕組みづくり」に取り組むと発表した。また、子どもや若者が相談しやすい体制整備、相談員の研修なども強化されている。

民間でも、NPO法人などが支援の手を広げている。10代のスタッフが、LINEなどで相談を受け、専門家と連携しながら対応する。悩んでいる子どもにとって、同じ目線の誰かが「そばにいる」と感じられるだけでも、救いになることがある。

重要なのは、「親だけで抱え込まない」こと。心配な変化が2週間以上続いた場合は、思春期外来など専門機関への受診も視野に入れてほしい。

厚生労働省のサイトでは、電話・SNSなどさまざまな相談窓口が紹介されている。

少しでも違和感を感じた場合は以下のリンクからの相談も検討してほしい。

電話相談窓口(厚生労働省)

「君が一番大事」。信じて待つ、という支え方

子どもは誰も、はじめから「死にたい」と思っているわけではない。

学校や家庭で小さなつまずきを重ね、友人関係やSNSで傷つき、「もう無理だ」と感じる瞬間が重なったとき、声にならない言葉が「死にたい」というかたちで出てくるのだ。

大人がすべきことは、すぐに正論で説得することではない。「君が大事だ」「休んでていいよ」「味方だよ」。その一言が、子どもの命をつなぎ止める力になる。

子どもが自分の心の中を言葉にできるには、時間がかかることもある。問い詰めず、急かさず、「待つ」という支え方を選んでほしい。

終わりに:数字の向こうにいた、ひとりの子ども

今回の小中高生の自殺者「529人」という数字の先には、529通りの人生があった。

夢があり、友達がいて、家族がいて、将来があった。

それでも「もう生きられない」と思ってしまったのはなぜか。

その問いに、私たち大人が向き合わなければ、同じ悲劇はまた繰り返される。

子どもたちは、私たちにSOSを出していた。言葉にならない声で、サインで、表情で。

私たちは、そのサインに気づけていただろうか。

見て見ぬふりをしていなかっただろうか。

命の重さは、数字では測れない。

今こそ、すべての大人が「気づく人」になることが求められている。