2025年10月25日(土)に日本科学未来館にて、「学生アイデアファクトリー2025 自主研究発表大会」が開催された。プロジェクトを通じて磨かれた学生のアイデアと、将来への野望や夢が語られた本イベントの様子を紹介する。

「学生アイデアファクトリー」とは

学生たちの熱意と期待と緊張に包まれた会場。2025年10月25日(土)に日本科学未来館にて、「学生アイデアファクトリー2025 自主研究発表大会」が開催された。アイデアを持った学生たちが日本全国から集い、それぞれの研究や思いを発表する場となった。

本プロジェクトは、「日本の科学を、もっと元気に!」をキャッチフレーズに活動する日本科学振興協会(JAAS)が主催。自主研究に取り組む大学学部生・短大生・高専生の研究アイデアを発掘・支援するべく、2023年より開催されている。

大学1~2年生相当で自主研究に取り組む学生にとって、自らの研究を発表し、同世代の学生とディスカッションできる機会は少ない。そんな現状を受けて、科学への夢や独創的な研究アイデアをはぐくみ、日本の科学を元気にする次世代の担い手を育成、応援することを目的としている。

プロジェクトは3ステップで実施される。書類選考を通過した学生が一堂に会する研究合宿「サマーキャンプ」、そこでの気づきをもとにアイデアを加速させる2ヶ月の「アクセラレーションプログラム」。そして、そのアイデアを発表する「ファイナルプレゼンテーション」だ。

プログラムの集大成となる今回、全国から集まった19大学28名の学生らが自身の研究アイデアを披露した。

選抜学生によるファイナリストプレゼンテーション

参加学生のうち、選抜された8名はステージで5分間の口頭発表を実施。研究の概要や目的、新規性を紹介した。

「免疫応答における局所的活性化の光制御」筑波大学 林謙翔

日本人の死因第1位であるがんに対し、「副作用の少ない治療法を作れたら」との想いから生まれた研究。林さんが注目したのは、がん細胞を攻撃するキラーT細胞だ。この細胞は、正常な細胞を誤って攻撃してしまう危険性があり、副作用という課題を抱えている。

そこで考案したのが、“光”を用いた局所的な制御だ。がんがある部位だけに光を当てて反応を起こすことで、身体全体への影響を抑えるという画期的な手法だ。使用するのは、暗闇では不活性で光を当てると結合が外れる光スイッチタンパク質「LOV2」と「Zdk」。これをキラーT細胞に発現させ、青色光を照射することで局所的な免疫反応の活性化を実現する。「患者に身体的・精神的負担をかけずに、新しいがん治療の選択肢を作りたい」と語る林さんの情熱が込められている。

「剥離音が出ない面ファスナーの研究 –濃厚ポリマーブラシを用いて–」東京大学 佐々木百香

幼い頃から面ファスナー(マジックテープ)がはがれる際に発生する音が苦手だった佐々木さん。調査によれば、日常生活において特定の音に不快感を感じる人は約20%。静かな環境や公共空間での剥離音に悩む声も多いことが分かった。そこで、剥離音が出ない面ファスナーの開発に向けた研究を始めた。

従来の面ファスナーのフックとループの構造に代わり、0.1~1本/nm2の高分子鎖を成長させたブラシ状の素材「濃厚ポリマーブラシ」を上下に組み合わせて接着させる構造を提案。フックをなくすことで振動(剥離音)の発生を抑える仕組みだ。

これまでの濃厚ポリマーブラシの接着試験は溶媒中で行われており、空気中で行われているものがなく、さらに「剥離音」に焦点を当てた研究も存在しないという新規性のある研究となっている。研究に込めた思いについて、「音で困っている人たちが暮らしやすい社会を作りたい」と佐々木さんは話す。

「ストレスは挑戦か、不安か、それとも? ~意味づけの多様性を可視化するフグ型インタフェース~」金沢大学 古川耕太郎

同じストレス反応でも「不安」と感じる人と「挑戦」と捉える人がいる。ADHDの特性と重度の鬱の経験を持ち、「『普通』から少しずれていても、誰もが生きてて良かったと思える社会にしたい」という思いを持つ古川さんは、ストレスを外在化することによって、観察可能な対象とすることで意味づけを把握したいと考えた。

そこで、意味付けの違いや多様性をより直感的に観察・分析するため、心的負荷の少ない形でストレスの意味付けを可視化する方法を考案。それが、心拍データに基づいてリラックス値に応じてフグの膨らみが変化する装置「メンタルフグシステム」だ。

既に成人男性5名で初期試行を行っており、今後は倫理審査を申請し、実験の規模を拡大していく予定だ。そして、センシングからアルゴリズム、インターフェイス、行動変容まで一貫して意味づけを軸にしたフレームワークとして研究を行い、「意味づけの科学」として再統合したいと話す。将来的には「孤独」「かわいい」「納得」といった日常の中に潜む意味づけへも広げていきたい考えだ。

「クラゲの睡眠の進化 ~行動分類から睡眠の位相を探る~」名古屋大学 竹内優輝

暗闇で光を当てるとクラゲの行動が活性化する観察結果から、睡眠状態と覚醒メカニズムに着目。クラゲの種ごとに、睡眠、行動の有無、そしてその深さを確かめ、系統を比較することを通し、進化を探る。

研究では行動分類システムを構築し、クラゲの行動パターンから睡眠の深さを疑似的に測定。反応時間や行動連続性を解析し、種間比較を実施。そして、クラゲの反応の違いをもとに系統樹に落とし込み、進化を推論する。

一種あたりの計測に時間がかかり、個体数の確保が必要なため、時期ごとにターゲットを絞って研究を実施する計画だ。竹内さんは「こうした原始的な睡眠覚醒機構の解明は、睡眠障害に対抗する薬剤の開発にもつながる」と研究の意義を話した。

「コンポストを核とした地域循環の研究 –持続可能な交流モデルを目指して–」東京農工大学 樋野葵

日本で排出されるごみの約4割が生ごみ。そんな現状を受け、「日常でごみ分解を体感することで資源の大切さを学べるのではないか」という仮説から、樋野さんはコンポストに注目した。そして、コンポストを通じた循環型社会の実現と、教材としての発展を目指して研究を進めている。

まずは、コンポストを通じて社会・店舗・人と地域をつなぐ、新しい循環モデルを構築。それを実際に下北沢で実践しており、今後は「循環型カレー販売プロジェクト」も予定している。さらに、コンポストを用いた微生物電池の開発にも取り組んでおり、教育のコンテンツとして使ってもらえるよう、改良を続けている。

教育を通じて、「環境を大事にしよう、と思ってほしい」と話す樋野さん。この研究では環境・社会・教育の3つを同時にはぐくむという魅力があり、それに意義を感じて大きな熱意を持って取り組んでいるという。

「昆虫細胞を用いた未来型ロボット開発」九州大学 中桐真珠子

細胞を培養し、筋肉を作り上げて細胞を電気や光による筋収縮で動かす、細胞融合型ロボット。細胞の研究が進めば、そんなSFで見たような未来が実現するかもしれない。しかし、ラットの心筋細胞などには厳しい培養条件があり難しい。そこで、中桐さんは昆虫細胞による代替を考案。

哺乳類・鳥類の細胞と異なり、昆虫細胞は常温で育つ上に、二酸化炭素の調整や高価なウシ胎児血清が不要で分裂回数が多い。こうした特徴が、思い描く未来の細胞融合型ロボットに最適だという考えだ。

これを工学的に応用すべく、この研究では昆虫細胞を用いたマイクロ回路の開発を目指している。今後は社会実装を目指して研究を進める予定で、将来的には「極限環境で自立する複雑な機能を持った完全生分解性の自己修復型ロボット開発への一手としたい」と話す。

「参加型アクションリサーチ×生物指標でガンジス水系流域の衛星・環境課題を解決する」北海道大学 林優太

ガンジス川流域においては、排水の放出や下水処理設備の課題などによる河川の汚染、無秩序なダムの増設によって固有種の絶滅の危機を引き起こしている。この研究では、そうした衛生・環境問題を解決するため、社会課題解決や研究に用いられる手法である参加型アクションリサーチと、簡易的な水質調査方法である生物指標を組み合わせ、環境高度の変化を促す。

参加型アクションリサーチにおいては、現地の青年を対象にコミュニティを作り、協働して河川の調査やサンプルの採取を行い解析。その結果から生物指標によって水質を評価し、コミュニティ内でディスカッションを行う。そして、環境行動の変化を促すとともに、定期的にモニタリングを行う予定だ。

この研究は、ガンジスカワイルカという貴重な種の保存と生態系の保存にも寄与する。将来的には、ガンジスカワイルカの個体数回復に寄与することや、ガンジス水系生態系の保存、他地域の河川生態系の保存へも応用していきたい考えだ。

「絵本で見る日米の個人主義・集団主義」東京大学 横山そよ花

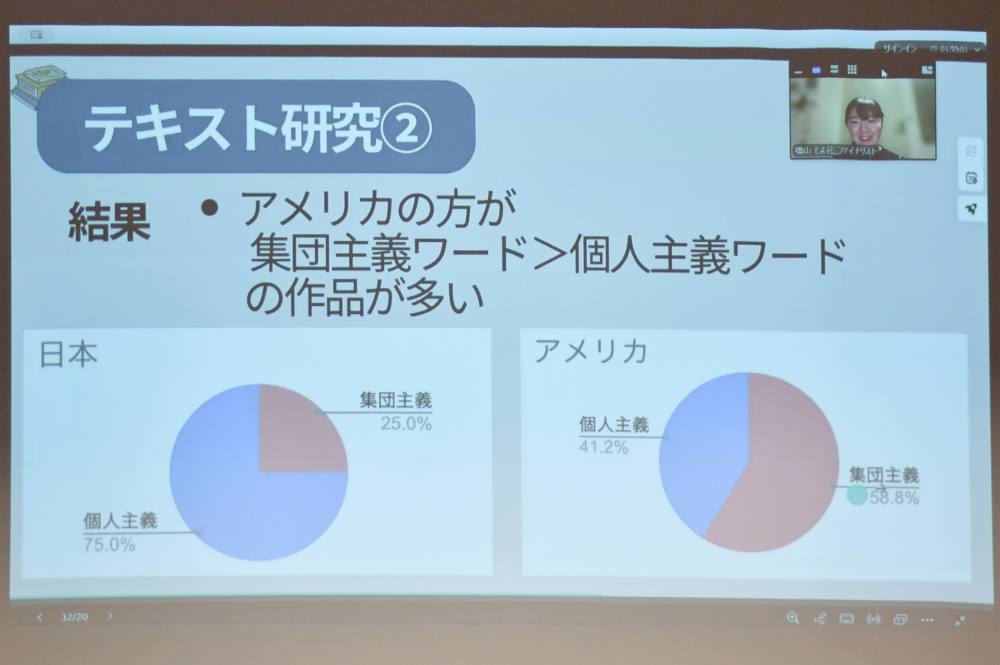

日本人は集団主義、アメリカは個人主義というイメージがあるが、それを反証する検証が存在する。それを知った横山さんは、絵本の視点からその傾向を捉え、問い直す研究を始めた。

研究では、日米それぞれの絵本についてテキスト、イラストが集団主義的か個人主義的かを考え、国ごとの特徴をつかむことを試みた。日本の絵本と米国の絵本を対象に、テキスト研究を実施し、頻出語や語彙の分析を行った。さらに、絵研究として登場人物の絵の大きさも分析して傾向を分析した。

結果として、日米で顕著な差が見られず、再検証が必要という結論となった。今後は、サンプル数の欠如やAI利用による再現性、日本語翻訳版での対応といった研究の限界を克服し、文脈も含めた分析を行う予定だ。横山さんは「国民性を理解する一歩になれば」と、研究への思いを話した。

磨かれたアイデアを発表「1分ピッチ」

プレゼンテーションの次は、ファイナリスト以外の参加学生による1分ピッチが行われ、それぞれが独自にはぐくんできた研究アイデアを発表した。

| 研究アイデアタイトル | 発表者 |

|---|---|

| 「ハトのフンのリン肥料の原料としての利用」 | 東京農業大学 大石稜真 |

| 「環境放出が可能な安全な遺伝子組み換え微生物(GEM)の設計と危険度評価」 | 筑波大学 河野洋 |

| AR技術を用いたストライク判定支援システムの研究 | 東京大学 栗秋健吾 |

| 「香気放出型漢方パッチ ~経皮吸収と香気刺激を融合した新しいアプローチ~」 | 長崎大学 小筏優日向 |

| 酸性環境でコンクリートを修復する細胞モジュールの開発 | 早稲田大学 高子越 |

| 咀嚼できなくても“おいしい”はつくれるか | 北海道医療大学 近藤史織 |

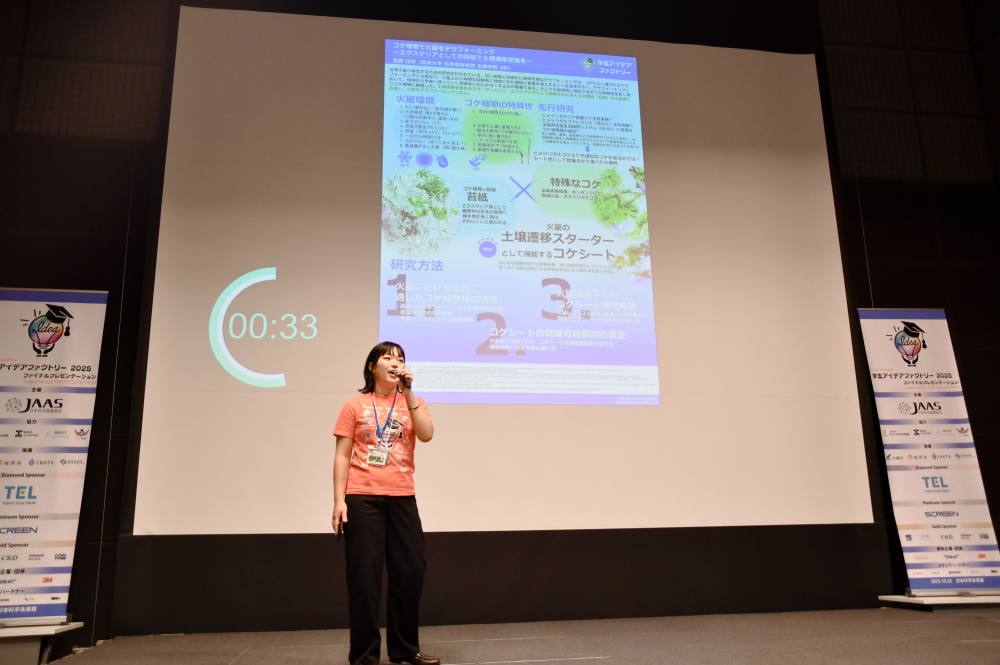

| コケ植物で火星をテラフォーミング ~エクステリア~としての苔紙で土壌遷移促進を~ | 筑波大学 佐野花琳 |

| 新しい自己分析ツール「Vomit Box」 ~Brain Vomit × AI~ | 徳島大学 志賀大晟 |

| MOFを利用した太陽電池の開発 | 東京大学 高橋雅史 |

| 衛星データと魚群探知機情報を用いた魚群予測モデルの構築 ~持続可能で効率的な漁業革命~ | 青山学院大学 角田大河 |

| 農業副産物の再価値化による地域循環モデルの構築 –もみ殻バイオマスカップの販売実践を通じた社会実装への考察– | 東京農業大学 林隼輝 |

| 非利き手による書字訓練のリハビリ応用の可能性 | 一関工業高等専門学校 原科幸一郎 |

| 外来植物の宇宙での利用 ~外来植物と切り開く未来の農業~ | 筑波大学 樋野遥 |

| 電車の揺れを利用した睡眠の質を高めるクッション | 山口県立大学 平野菜摘 |

| フクロウの羽でうるさいポンプを静かにする ~冷却ポンプのキャビテーション抑制へのフクロウの翼のセレーション構造の応用~ | 青山学院大学 藤脇匠刀 |

| 「触れずに、つながる。」–野生生物の間接的活用による持続可能な社会設計– | 鳥取大学 布野 麻菜美 |

| 蛍光たんぱく質の商業的利用に関する研究 ~蛍光フィルムを用いた食品の鮮度判別~ | 大阪大学 Heo Yeongwoo |

| 平和な世の中の実現を目指すDD核融合炉設計の研究 | 東京大学 米澤友基 |

前年受賞者によるAlmniトーク

研究発表終了後、前年の「学生アイデアファクトリー2024」のJAAS賞受賞者である、筑波大学 為水ひなたさんによるAlumniトークが行われた。「マイクロプラスチックを分解するミジンコを作りたい」というテーマで研究を続けており、受賞後の研究の進歩や参加者へのメッセージを話した。

受賞後は筑波大学がニュースとして出したことにより、地域の様々な方から声がかかったという。それにより、ミジンコ屋「きずなミジンコ」からの支援や、NPO法人のOpenPETaseとの共同研究が実現。さらに、教育活動として子どもに講義するなど活躍の場を広げている。また、受賞賞金を使ってミジンコ研究の聖地である大阪大学の研究室へ行き、技術を教えてもらったり、共同研究に繋がったりと研究を深めることにもつながったと話す。

参加学生に対しては「好きこそものの上手なれ」と、情熱を大切にしてほしい思いを話した。

表彰式

28名の参加者らの研究は審査員らによる評価が行われ、特に今後の発展が期待される研究や熱意が評価された研究が表彰された。優秀な研究が多く審査は接戦で、急きょ「審査委員特別賞」が用意されるほどだった。

| JAAS賞 | 九州大学 中桐 真珠子「昆虫細胞を用いた未来型ロボット開発」 |

| DIAMOND賞(東京エレクトロン株式会社) | 北海道大学 林 優太 「参加型アクションリサーチ×生物指標でガンジス水系流域の衛生・環境課題を解決する」 |

| PLATINUM賞(株式会社SCREENホールディングス) | 筑波大学 林 謙翔「免疫応答における局所的活性化の光制御」 |

| 審査委員特別賞 | 名古屋大学 竹内 優輝「クラゲの睡眠の進化 ~行動分類から睡眠の位相を探る~」 |

| GOLD賞(Springer Nature) | 金沢大学 古川 耕太郎 「ストレスは挑戦か、不安か、それとも? ~意味づけの多様性を可視化するフグ型インタフェース〜」 |

| GOLD賞(株式会社荏原製作所) | 青山学院大学 角田 大河「衛星データと魚群探知機情報を用いた魚群予測モデルの構築 ~持続可能で効率的な漁業革命~」 |

| GOLD賞(CKD株式会社) | 青山学院大学 藤脇 匠刀「フクロウの羽でうるさいポンプを静かにする ~冷却ポンプのキャビテーション抑制へのフクロウの翼のセレーション構造の応用~」 |

| GOLD賞(花王株式会社) | 東京大学 高橋 雅史「MOFを利用した太陽電池の開発」 |

| GOLD賞(株式会社オズマピーアール) | 北海道医療大学 近藤 史織 「咀嚼できなくても”おいしい”はつくれるか」 |

| 株式会社インセプタム賞(協力団体賞) | 筑波大学 佐野 花琳「コケ植物で火星をテラフォーミング ~エクステリアとしての苔紙で土壌遷移促進を~」 |

| SINAPS賞(協力団体賞) | 筑波大学 樋野 遥「外来植物の宇宙での利用 ~外来植物と切り開く未来の農業~」 |

| BEAST賞(協力団体賞) | 一関工業高等専門学校 原科 幸一郎「非利き手による書字訓練のリハビリ応用の可能性」 |

| SparVeX賞(協力団体賞) | 東京農工大学 樋野 葵「コンポストを核とした地域循環の探究 ー持続可能な交流モデルを目指してー」 |

JAAS賞受賞者 中桐さんコメント

ー受賞した感想を教えてください。

とても嬉しいです。私のアイデアは他の方の研究と比べて非現実的で、一般的な研究会だとあまり評価されないイメージがあって。まだこの研究には詰めなければならない部分がたくさんある中で私の大きな夢を語ったら、「突飛だ」と評価してもらえないのではないかと不安だったんです。でも、学生アイデアファクトリーではアイデアや目標、熱意を評価してもらえて、すごく嬉しかったです。

ー非現実的な部分とは、どういうところなのでしょうか?

たくさんあるのですが、そもそも細胞を使ったバイオロボティクスの研究がまだまだ発展途中なんです。また、そうした研究は医療目的である場合が多いので、人間に近い哺乳類などの細胞による研究の方が進んでいて、昆虫細胞はあまり進んでいません。バイオロボティクスの研究でも大変なのに、昆虫細胞を使うことでさらに大変な研究となっています。

ー研究の先で抱いている夢を教えてください。

細胞融合型ロボットという大きな夢がありますが、その先で「自分がいなくなった後、自分がいた世界と自分がいない世界を違うものにしたい」という思いがあります。もっと言うと、「自分が25世紀を作りたい」みたいな思いで、そのための手段としてロボットを選びました。将来的には、今までになかったものを作れる研究者になりたいです。

〇イベント詳細

学生アイデアファクトリー 2025 ファイナルプレゼンテーション

2025年10月25日(土) 10:30~17:00

日本科学未来館 7階 イノベーションホール

https://si-fa.net