退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスが、弁護士法違反の疑いで警視庁の家宅捜索を受けた。

退職希望者の代わりに企業へ退職意思を伝える便利なサービスとして人気を集めてきた「退職代行」だが、その急拡大の裏側で、法的グレーゾーンとされる実態が浮き彫りとなった。

ここでは、「モームリ」捜査の概要から、退職代行の仕組み、料金体系、利用者が注意すべき点までを整理する。

急成長を遂げた「モームリ」の実像

2022年にサービスを開始した「モームリ」は、若手社会人を中心に急速に浸透し、累計利用者数は4万人を突破した。

「上司に直接言いにくい」「退職届を受け取ってもらえない」といった悩みを抱える人々に代わり、退職の意思を伝えるシステムを確立した点が支持された。

SNS広告やテレビ番組への出演を通じ、「24時間対応」「即日退職可」といった利便性が話題を呼び、退職代行ブームを牽引してきた存在でもある。

だがその一方で、組織の急拡大に伴う内部体制の乱れも指摘されていた。元従業員からは「社内でも退職代行を利用する人が続出」「上層部のプレッシャーが強かった」などの声も上がっており、サービス運営の透明性が問われていた。

弁護士法違反の疑い──“紹介料”と“交渉行為”が焦点に

警視庁が家宅捜索に踏み切ったのは、東京都品川区のアルバトロス本社や都内の法律事務所など。

捜査関係者によると、同社は退職代行を依頼した顧客を弁護士に紹介し、その見返りとして紹介料を受け取っていた疑いがある。

弁護士法第72条では、弁護士資格を持たない者が報酬目的で法律事務を取り扱う、あるいは弁護士業務を斡旋することを禁じており、この行為は「非弁行為」にあたる可能性がある。

さらに、モームリ側が退職通知の代行だけでなく、「未払い残業代請求」や「有給休暇の交渉」といった法律上の交渉を行っていた実態も捜査で把握された。

単なる「伝達代行」を超え、法的交渉に踏み込んでいたとすれば、弁護士資格を持たない者による業務として違法性が高まる。

今回の家宅捜索は、退職代行業界全体にとって“線引きの再定義”を迫る動きと言える。

なぜ退職代行がここまで広がったのか

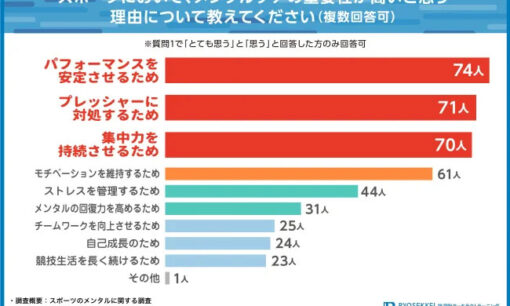

退職代行の利用者が急増した背景には、「辞めづらい社会構造」がある。

長時間労働や上司の圧力、パワーハラスメントなどで精神的に追い詰められた人が、直接「辞めたい」と言えずに外部サービスを頼るケースが増えている。

また、SNS上では「上司に会わずに辞められる」「翌日から出社不要」といった利便性が拡散され、20代を中心に広まった。

しかし一方で、こうした「即日退職」の風潮が、企業側の混乱や労働現場での対話喪失を招いている現実もある。

退職代行は“労働者の逃げ道”であると同時に、“職場環境の歪みを映す鏡”でもある。

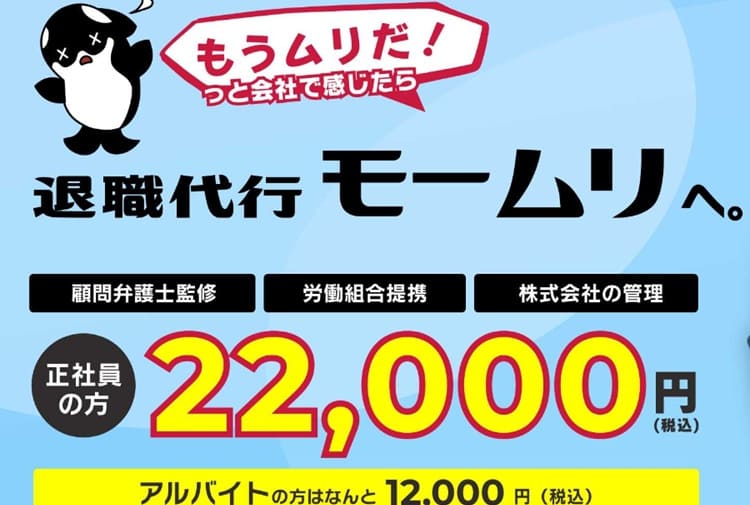

モームリの料金体系とサービス内容

モームリの料金設定はシンプルだが、利用者の雇用形態によって異なる。

- 正社員・契約社員・派遣社員・個人事業主など:22,000円(税込)

- アルバイト・パート:12,000円(税込)

- 「あと払い」オプション利用時:+3,000円(税込)

- 来店・対面相談オプション:+8,000円(税込)

支払い方法は、クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済・あと払いサービスなど多様。

「退職が完了しなかった場合の全額返金保証」も掲げており、利用者にとって安心感を強調してきた。

ただし、依頼内容に「交渉」「請求」などが含まれる場合、追加費用が発生する可能性もある。

公式サイト上では「退職意思の伝達」に特化していると説明しているが、現場でどこまで踏み込んでいたかが今回の焦点である。

また、「あと払い」利用時の手数料負担や、契約後のキャンセル条件にも細かい規定があり、事前確認が不可欠だ。

利用時に注意すべきポイント

退職代行を利用する前に、以下の点を確認しておくことが重要である。

- 業者の運営母体を確認:弁護士法人または労働組合が運営しているかどうか。

- サービス範囲の明示:「交渉」「請求」などを扱う場合、弁護士資格が必要。

- 料金体系の明確さ:追加費用・返金条件・支払い方法などが明記されているか。

- 口コミ・実績の信頼性:ネット上の評判だけでなく、実際の退職成功率をチェック。

- 精神的負担の軽減が目的であるか:退職を“逃げ”ではなく“再出発”と捉えることが大切だ。

便利さだけで判断せず、法的リスクやサポート体制の有無を冷静に見極める必要がある。

今後の焦点と業界への影響

今回の家宅捜索は、退職代行業界の今後を左右する転機となる可能性が高い。

行政や弁護士会による監督体制が強化され、合法的な「通知代行」と違法な「交渉代行」の線引きが明確化されるだろう。

同時に、企業側には「辞めざるを得ない職場」を生まない努力が求められる。労務管理の見直しやメンタルケア体制の整備が、結果的に退職代行依存の抑止につながる。

利用者にとっても、今後は「価格の安さ」よりも「適法で信頼できる運営体制」が選定基準となるだろう。

退職代行の普及は、働く人々の“最後の逃げ場”を守るものであると同時に、社会全体の労働環境改善を促す契機でもある。