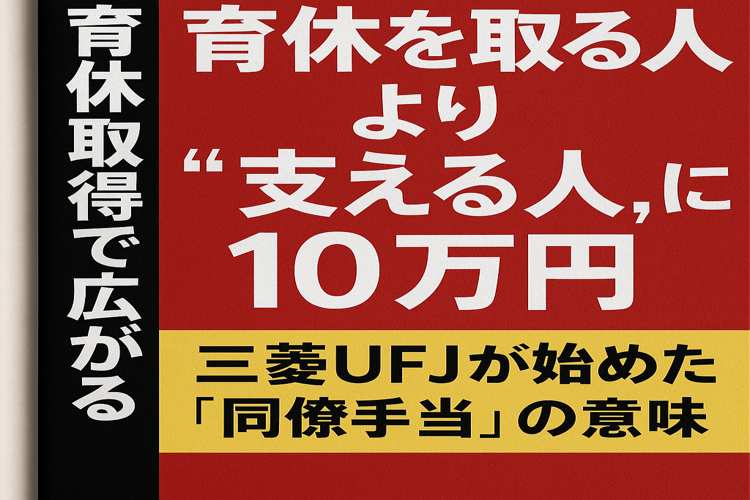

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が、2026年春にも育児休業の取得を促すため「同僚手当」を導入する。日本経済新聞の報道によると、1カ月以上の育休を取得した社員の同僚に最大10万円を支給する仕組みで、育休者の業務を支えた職場メンバーへの感謝を形にする。

育休を「取りにくい」から「支え合える」へ――企業文化の転換を狙う。

職場の“申し訳なさ”を越える試み

同制度は三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の3社で共通導入される。対象は3万8000人規模にのぼる。チーム単位で10万円が支給され、分配は拠点長が判断。育休者本人は対象外だ。

背景にあるのは、「周囲への負担を気にして長期育休をためらう」現状だ。MUFGの男性育休取得率は2024年度に98%に達したが、平均取得期間はわずか2週間。制度は整っても、職場の“心理的な壁”が残る。今回の「御礼金」制度には、こうした見えない壁を取り除き、職場ぐるみで支え合う空気を醸成する狙いがある。

現場ではどう受け止められているのか

制度発表後、社内外ではさまざまな反応があがっている。SNSでは以下の声が多かった。

「正直、ありがたいです。長期で休むことに抵抗はありますが、“みんなでカバーする”という意識が浸透すれば取りやすくなると思う」

一方、管理職と思われる人からは「手当があっても、人手がいなければ業務負担は変わらない」という声も聞こえる。単なる報奨金ではなく、職場の実態に即した業務設計や人員体制の見直しが伴わなければ、形骸化するおそれもある。

過去に取材したある上場企業でも、同様の「同僚手当」制度を導入していた。統合報告書のなかで、企業側はこの制度を「サステナビリティ対応」の一環として位置づけていた。そこでは、ある社員が率直にこう語っていた。

「育休を取る人を責める時代じゃない。でも、しわ寄せは確かにある。お金がもらえるなら“まあ我慢できる”と思える。それが制度の意味だと思う」

この言葉は、同僚手当の本質を突いている。金額の多寡ではなく、“理解されている”という心理的報酬こそが、職場文化の転換を支えているのだ。

海外では“チームで子育て”が常識に

一方で、こうした制度設計は日本特有の“同調圧力”への対処でもある。欧州では、育休取得はすでに「個人の権利」から「チームの責務」へと意識が進んでいる。

スウェーデンでは男女ともに有給育休が長期取得できるが、その際、職場は当然のように業務を再配分する。フランスでは「共同育児休暇」を取ることが社会的マナーとされ、復帰後のキャリアに影響が出ることはない。

一方、日本では「休む人」だけでなく「残る人」にも視線が集まる。そこに生まれる感情的な不均衡を、企業がどう埋めるかが問われている。MUFGの取り組みは、まさにその日本的課題に対する“制度的翻訳”だといえる。

育休後のキャリア支援も拡充へ

MUFGは同時に、給与保証付きの育児休暇を現行の10営業日から20営業日に拡大。約1カ月の有給休暇を確保できるようにする。さらに家族の看護や学校行事への参加にも使える有給休暇を新設する方向だ。育児中の社員に対しては、ベビーシッター利用の有無を問わず定額の子育て手当支給も検討している。

企業によるこうした支援拡充は、単に社員福祉の向上にとどまらない。人的資本経営の文脈でいえば、「育休のしわ寄せを可視化し、対価を設定する」ことは、企業が人材を社会的資本として扱う第一歩でもある。

少子化時代に求められる“企業発の子育て支援”

政府は少子化対策の柱に「育休取得率の向上」を掲げているが、実際には育児休業を“継続可能な制度”にするための現場支援が課題だ。厚生労働省が中小企業向けに助成金制度を拡充したのも、まさに「支える人」への支援が抜け落ちていたからだ。

その意味でMUFGの動きは、政府の方針を企業が先回りして実装した例とも言える。民間主導で「誰もが気兼ねなく育休を取れる社会」を実現できるかどうか――この挑戦は、単なる福利厚生の枠を超え、企業の持続可能性そのものに直結する。

“支え合いの制度”が企業文化を変える

筆者がこれまで統合報告書の取材を重ねてきたなかでも、こうした「同僚手当」は単なる制度にとどまらず、企業の“哲学”として語られてきた。ある企業の経営者はこう言った。

「育休は個人の権利ではなく、組織の成熟度を測る鏡です。制度を整えるだけでなく、支え合える人間関係をつくれるかどうかが本質です」

その言葉を思い出すとき、MUFGの今回の試みは、単なる金融機関の福利厚生制度を超えて、人的資本を本気で考える時代に、日本の職場文化全体の変化を象徴する一歩だと感じる。支えられる側も、支える側も、同じだけの尊厳を持って働ける社会に向けて、企業は新しい“倫理”を試されている。