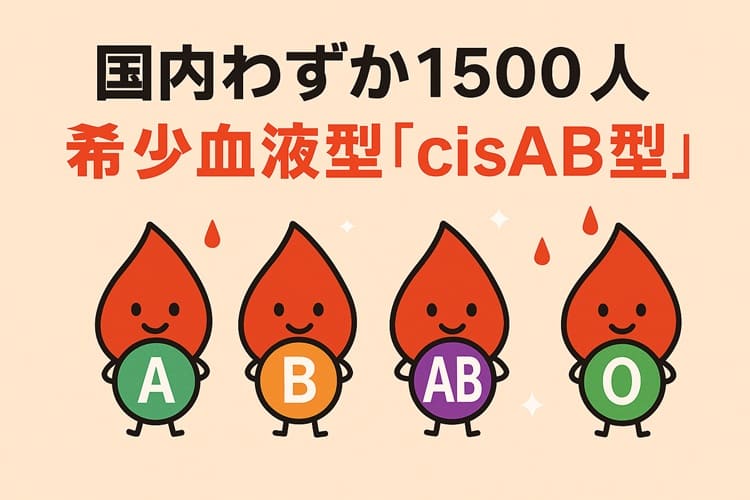

血液型は多くの人にとって身近な話題だ。A、B、O、ABの4種類が一般的に知られており、両親からそれぞれ1つずつ遺伝子を受け継いで決まる。中学や高校で習った通り、A型とO型の親からはA型かO型の子が、AB型とO型の親からはA型かB型の子が生まれる。

ところが、現実にはこの“常識”を覆す事例がある。国内でわずか約1500人とされる超希少血液型「cisAB型(シスエービー型)」だ。

知識不足が招いた「誰の子なのか」という疑念

cisAB型は遺伝子の変異により、1本の染色体にAとBの両方の情報が同居してしまう特殊な型である。通常のAB型はAとBを別々の染色体から受け継ぐが、cisAB型では1本にまとまって存在する。このため、O型と組み合わせると、cisAB型かO型の子が生まれる。

愛媛大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部の山之内純特任教授はこう説明する。

「AB型とO型からO型の子が生まれることは通常はあり得ません。しかし、cisAB型であれば矛盾は説明できます。遺伝子にO型が隠れているからです」

この知識が一般に広まっていなかった時代、突然“あり得ない”血液型の子が生まれれば、「一体誰の子なのか」と家庭に疑念が生じ、深刻なトラブルに発展することもあった。

実際、遺伝子検査技術が未発達だった頃には原因が分からず、誤解が解けないまま家庭不和につながったケースが推測される。

現在では抗原・抗体検査で矛盾が出れば精密検査が行われ、cisAB型と特定される。病気ではなく健康への影響も一切ないが、「知られていないこと」が誤解の種となるのだ。

医療現場での輸血と献血

cisAB型で懸念されるもう一つの点は輸血だ。事故や手術で輸血が必要になった場合、特殊な血液型が障害になるのではないかと不安視される。しかし、山之内教授は「心配は不要」と断言する。

「基本的にはどの血液型の人にも輸血できるO型を用いるのが安全です。輸血前には必ず適合検査が行われるため、cisAB型の方でも問題はありません」

また、愛媛県赤十字血液センターによると、cisAB型の人でも献血は可能で、成分によっては使用される。ただし希少血液型であるがゆえに、その管理には特別な配慮が求められるという。

つまり、医療現場では検査技術の進歩によって安全性が確保されており、cisAB型だからといって治療が制限されることはない。

四国に多い理由と地域性

1960年代に日本で初めて確認されたcisAB型は、特に四国地方で多く見られる。愛媛県赤十字血液センターによれば、徳島県や香川県の一部地域で発見例が多く、徳島県においては全国平均の約10倍と報告されている。

なぜ四国に集中しているのか。その明確な理由は未だ解明されていない。山之内教授は「地域で婚姻が繰り返されれば、特定の遺伝子が残りやすいのは推察できますが、科学的に立証されているわけではありません」と語る。

希少血液型の分布は、遺伝子の地域的特徴や歴史的な人口移動とも関係する可能性がある。cisAB型はその典型例といえるだろう。

健康に影響はなくても「社会的な影響」は大きい

cisAB型は病気ではなく、生活や健康に支障をきたすことは全くない。しかし、その稀少性ゆえに社会的な影響は無視できない。家庭内での誤解、婚姻に伴う遺伝的な偏り、輸血の際の不安など、血液型をめぐる知識不足がさまざまな場面で波紋を広げてきた。

「血液型の専門家でも出会うことは極めてまれです。私自身もcisAB型の患者さんに直接会ったことはありません」(山之内教授)

国内でわずか1500人程度と推定される存在が、医学と社会にこれほど大きな示唆を与えている。

補足:血液型の決まり方

血液型は「A」「B」「O」という3種類の遺伝子の組み合わせで決まる。両親から1つずつ遺伝子を受け継ぐことで、次のような血液型が現れる。

- AA または AO → A型

- BB または BO → B型

- AB → AB型

- OO → O型

例1:A型(AO)の親とO型(OO)の親 → 子はA型かO型

例2:AB型(AB)の親とO型(OO)の親 → 子はA型かB型

この「法則」から外れて見えるのがcisAB型である。

cisAB型は 「1本の染色体にAとBが同居(AB/O)」 しているため、O型と組み合わせると、cisAB型またはO型の子が生まれる。

まとめ

日常生活で血液型が問題になることはほとんどない。しかし、遺伝の教科書通りにいかない「例外」が存在することを知っておくことで、家庭内の誤解や不安を防ぐことができる。

輸血の現場でも問題はなく、健康にも影響しない。それでもcisAB型の存在が話題になるのは、「知られていないこと」がもたらす不安や誤解があるからだ。

国内1500人――「cisAB型」は稀少であるがゆえに注目される血液型だが、その本質は「知識さえあれば安心できる例外」なのである。