ライドシェア反対から一転? 川鍋一朗氏の突然の“自動運転タクシー推奨”ツイートの謎

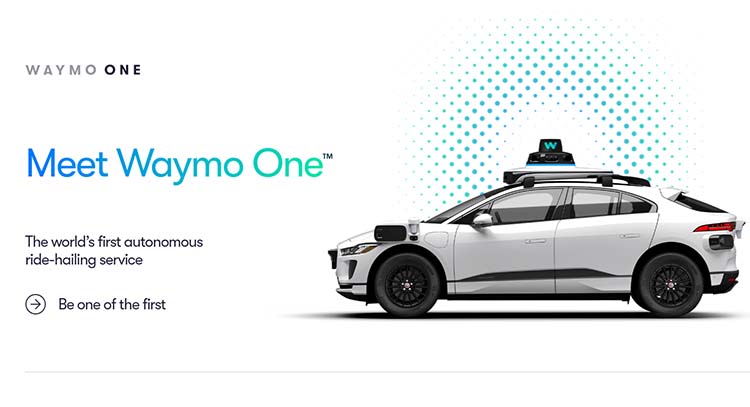

大手タクシー会社・日本交通の3代目にしてタクシー配車アプリ「GO」を運営するGO株式会社、さらに全国ハイヤー・タクシー連合会の会長も兼務する川鍋一朗氏が5月4日、SNS(X)にて、「この夏休みはロサンゼルスかサンフランシスコでWaymoに乗ってください」と呼びかける投稿を行った。

「わずか1年足らずで『フツーの日常』となった自動運転タクシーは、『10年に1度の衝撃』を保証する」という文面は多くの注目を集め、過去に「ライドシェア」に強く反対していたタクシー業界の“ドン”らしからぬ発言としてネット上で大きな波紋を呼んでいる。

ネットで噴出する「ダブルスタンダード」批判

全国ハイヤー・タクシー連合会はこれまで、一般ドライバーによる有償送迎を解禁する「ライドシェア」を巡って、長らく反対の姿勢を示してきた。川鍋氏はその中心的役割を担う存在と見られてきただけに、今回の「自動運転タクシー推奨」投稿を疑問視する声がSNSで相次いでいる。

経済評論家の池田信夫氏は、「運転手がいなくなったら、もはやタクシー会社は必要ないのでは」と指摘し、自動運転タクシーの普及が既存業界の存在意義を根底から揺るがす可能性を示唆した。

さらに、アクティビスト個人投資家の田端信太郎氏は、「ライドシェアを邪魔しておきながら、今さら自動運転を推奨するとはどの口が言うのか」と痛烈に批判。「結局、自分たちの利益を守るために国民の利便性を後回しにしてきたのではないか」と、業界全体の姿勢に対して疑問を投げかけた。

その一貫性のなさを「鮮やかなダブルスタンダード」と見る声が広がるのも無理はない。

こうした“整合性のない振る舞い”に見える川鍋氏の発言には、じつは裏側に明確な戦略があった。あるいは、それが“戦略”と呼べるのかどうかは読む人次第だが、少なくとも彼の中には「理屈」があるようだ。

時間を少し巻き戻してみよう──。

2024年12月のプレスリリース Waymo×日本交通×GOの戦略的提携

それは2024年12月のこと。日本交通とGO株式会社、そして米Waymoの三者で戦略的パートナーシップを結んだという発表がなされているではないか。自動運転タクシーの本命とされるWaymoと、日本最大手のタクシー企業、そして国内No.1配車アプリがタッグを組む。字面だけ見れば、業界の発展に寄与するいい話のようだ。

プレスリリースでは、「これまでのハイヤー・タクシー業界の豊富な運行実績とサービス品質に、Waymoの高度な自動運転技術、そしてGOのデジタルインフラを融合させることで、日本における次世代モビリティサービスの実現を目指す」と高らかに謳われている。

──なるほど、ここまで読めば、「川鍋さん、いよいよ保守の殻を破って未来志向に転じたか」と思う人もいるだろう。

では、つい半年前に“未来志向”に転じたように見える川鍋氏は、それ以前にどんなスタンスを取っていたのか。記憶を手繰ると、2024年1月の東洋経済の記事にたどり着く。

東洋経済の記事が伝える川鍋氏の“ライドシェア観”

実際、ライドシェアに関しては日本でも議論が進んでおり、2024年4月にはタクシー会社による運行管理を条件として“限定的”に利用が解禁された。都市部や観光地を中心に、タクシーがつかまりにくい時間帯に限って、一般ドライバーの活用が認められるという制度設計である。

しかし、2024年1月の東洋経済の「ライドシェアは労働者に優しくない」という記事では、タイトルが物語るように、川鍋氏が「ライドシェアの全面解禁には、より十分な議論と検討が必要」と語り、「利便性ばかりが先行した拙速な社会実装には危惧がある」「雇用や安全性が損なわれるリスクを踏まえ、まずはタクシー側の規制緩和が優先されるべき」との立場も併せて紹介されている。

こうした過去の発言から1年経った、今年5月に突如Waymoを推奨するSNS投稿が発信されたことで、「ライドシェアを長年妨害してきた川鍋会長が、突如として、労働者に一番優しくなさそうな自動運転Waymoを持ち上げ始めたのはなぜか。

その背景に、日本交通とWaymoの協業があるとすれば、やはり自社優先の行動に見える」といった冷ややかな見方が広がっている。SNSではこうした矛盾を指摘する声が相次ぎ、「どの口が言うのか」といった批判が噴出したのは、ある意味で当然の流れとも言える。

日本におけるライドシェアの現況

そもそも、日本におけるライドシェアは長年にわたり、道路運送法の規制により「自家用車による有償運送」が事実上禁止されてきた。ウーバーやリフトが普及する欧米や東南アジアと異なり、日本や韓国のように法制度が厳しい国では、タクシー業界による強い反発もあって、導入が進みにくい土壌が続いていた。

しかし、深刻化する人手不足やコロナ禍による乗務員離職を背景に、タクシー供給力の限界が露呈。2024年の春には「限定的なライドシェア解禁」が政策として打ち出されるに至っている。超党派のライドシェア推進議員連盟も、「地域の移動弱者への対応」「多様な働き方の容認」といった観点から、制度化の必要性を訴えている。

このように、消費者の利便性や地方の交通課題への即応という現実的なニーズが強まる中で、従来の業界論理や雇用構造に立脚した慎重論だけでは、時代の要請に応えきれない局面を迎えている。

川鍋氏の“変節”とも映る行動は、業界の生存戦略としての側面を持ちながらも、なお消費者の視点からすれば、割り切れない疑問を残している。

地方で顕在化するタクシー不足と消費者視点のQOL

すでに多くの地方ではタクシー不足が深刻化しており、高齢化・過疎化の進行と相まって地域住民の移動手段が逼迫する事態が目立ち始めている。ビジネス客の出張先でも十分なタクシーが捕まらない例が散見され、旅行者などからは不便の声が相次ぐ。実際に、筆者が地方に取材しに行ってもタクシーがつかまらないことが珍しくなくなった。

こうした実態を前に、「業界の既得権益を守りつつ、新しい技術だけは自社の都合で積極導入するのか」という批判や、「果たしてそれは消費者のQOL(生活の質)向上につながるのか」という根源的な問いが、いま再びクローズアップされている。

タクシー王国の“ドン”とも称される川鍋氏が見据える未来は、果たして誰のための変革なのか。利便性か、雇用か、テクノロジーか──。交差点に立つモビリティの行き先に、業界内外から疑問と期待が入り混じった視線が注がれている。