新潟県上越市の小学校で、給食中に蛍光灯が割れ、破片が児童の食事に混入。破片を除去したうえで配膳を続け、児童2人が破片を口にする事故が発生し、教育現場の安全管理体制に波紋が広がっている。

給食中に蛍光灯が破損 割れた破片がマーボー豆腐に混入した上越市の小学校事故

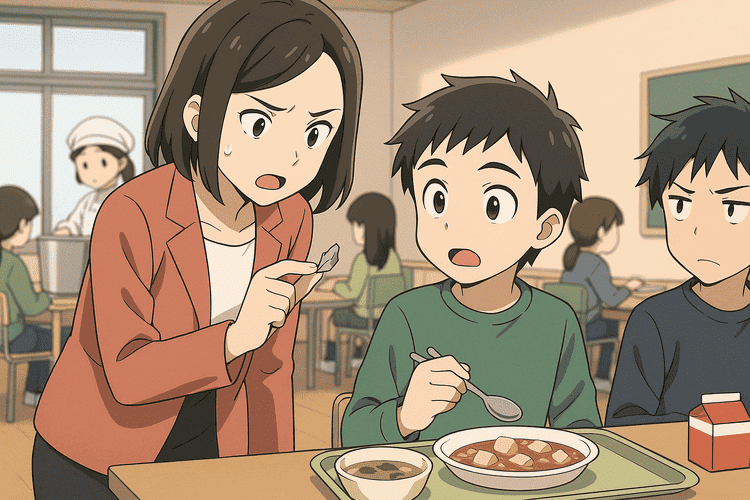

4月22日、新潟県上越市の市立直江津南小学校で、給食時間中に教室内の蛍光灯が破損し、破片が給食に混入する事故が発生した。現場は5年生の教室で、黒板横に立てかけられていた使用済みの蛍光灯に、配膳補助をしていた市職員の介護員が接触し、ガラス管が床に落ちて砕けた。

飛び散った破片の一部は、配膳中の麻婆豆腐やごはんの食缶に混入。担任教諭と職員が目視で破片を確認し除去したうえで、配膳を継続していた。

児童2人がガラス片を口に含む事態に 学校が配膳継続を選んだ判断の是非

事故発生後、給食を食べ始めた児童のうち2人が、「麻婆豆腐にガラス片が混ざっている」と申し出た。また、別の1人はごはんの中にも異物を発見したという。学校側は改めて破片を取り除いたが、給食を中止することなく、そのまま配膳を続けた。

市教育委員会は後日、「安全よりも業務継続を優先する判断だった」として、対応に問題があったとする見解を示している。

学校給食の安全は誰が守る?異物混入で中止された全国の過去事例を振り返る

文部科学省の調査によれば、全国で報告される学校給食の異物混入事故は年間300件を超える。なかでも、異物が明らかであるにもかかわらず給食を継続したケースは、全体の約7%にのぼる。

過去には、福岡県北九州市立志徳中学校で、給食のサラダに金属片が混入し、全校で提供が中止された事例や、2019年の横浜市内小学校で米飯にネズミの死骸が混入し、納入業者の変更を余儀なくされた事故も記録されている。

こうしたケースでは、いずれも速やかに給食を停止し、安全確認を最優先する措置が取られている。今回の上越市の判断との違いは際立っており、学校ごとの対応方針のバラつきが再び議論を呼んでいる。

保護者とSNSで不満噴出 給食事故対応に疑問の声が続出

SNS上では、「破片を目視で除去した程度で配膳を再開するのはありえない」「即中止が当然ではないか」といった声が相次ぎ、学校と市教育委員会の初動対応に対する不信感が広がっている。

一部保護者からは、「子どもが破片を口にしたかもしれないという不安で夜も眠れなかった」「何をもって“安全”と判断したのか説明が不足している」との厳しい声も上がっている。

「見た目で安全」は危険 専門家が警鐘鳴らす学校給食の危機対応

学校衛生管理の専門家である木村直樹教授(仮名、学校安全研究機構)は、今回の対応について次のように指摘する。

「異物混入が判明した時点で、給食の中止は“判断”ではなく“原則”であるべきです。目視で破片を除去しただけで安全とするのは、極めて危険な対応です」

木村氏は、特にガラス片のような微細で鋭利な異物の場合、完全な除去は不可能であり、配膳の継続は児童の健康リスクを無視した対応にあたると批判している。

上越市教育委員会が緊急対応 異物混入時の給食中止を全校へ通達

上越市教育委員会は翌23日、当該クラスの保護者に謝罪したうえで、市立の全小中学校に「異物混入が疑われる場合、給食は即時中止とする」ことを通達。さらに、全校で危機管理対応の見直しを求めた。

近日中には臨時の校長会を開催し、異物混入に関するシミュレーション訓練を導入する方針を明らかにしている。

再発防止に必要なのは“判断力とルール” 学校給食の信頼回復へ向けた課題

今回の事故は、単なる異物混入ではなく、教育現場が児童の安全よりも日常業務を優先した可能性を示唆するものである。

「食の安全」は日常の延長線上で維持されるものであり、現場の一つひとつの判断が、信頼の積み重ねとなる。再発を防ぐためには、教職員への研修だけでなく、対応マニュアルの明文化、そして「児童ファースト」の判断基準を根本から見直す必要があるだろう。