8thCALとシェル商事が描くサステナブルな都市衛生

8thCAL株式会社(読み:エシカル)とシェル商事株式会社。二つの企業の舵を取る岡部美楠子氏は、都市衛生とサステナビリティを融合させた新しい社会のあり方を模索し続けている。害虫駆除を主軸とするシェル商事と、環境負荷の少ない持続可能な都市管理を目指す8thCAL。

それぞれの企業の成り立ちと未来像を紐解くと、岡部氏が描く壮大なビジョンが浮かび上がる。

害虫駆除の常識を変える——シェル商事の進化

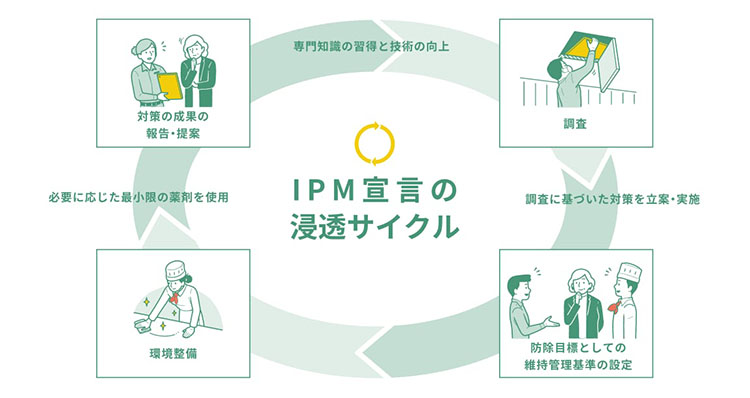

シェル商事は1960年に創業し、ビル管理や食品工場、飲食店向けの害虫駆除を中心とする事業を展開してきた。当初は殺虫剤の広範な使用が主流だったが、環境意識の高まりとともに総合的有害生物管理(IPM)の手法を取り入れ、薬剤使用を最小限に抑える方法へとシフトしている。

岡部氏は「社会の要請を受け、単に害虫を駆除するのではなく、地球環境に配慮した持続可能な管理手法を確立する時代に入った」と語る。現在は、国内外のさまざまな業界と連携しながら、より効率的かつ環境に優しい衛生管理の在り方を追求している。

8thCALが目指すのは「駆除」ではなく「都市のデザイン」

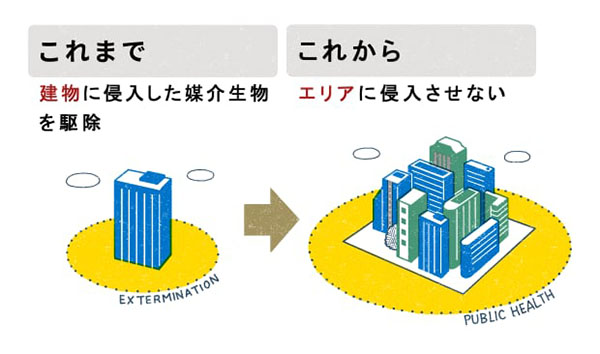

一方の8thCALは、都市の環境衛生を抜本的に見直し、従来の害虫駆除の概念を超えた取り組みを行う企業だ。従来の都市環境では、建物の設計時に害虫の侵入経路を考慮することは少なく、後から対策を講じる形が一般的だった。

しかし、8thCALは建築設計の段階から衛生管理を組み込むことで、そもそも害虫が発生侵入・繁殖しづらい環境をつくることを目指している。岡部氏は「私たちは駆除ではなく、都市を総合的にデザインすることで、より良い生活環境を実現したい」と強調する。

飲食店との協力で衛生環境を革新する

特に飲食店との連携は重要なテーマだ。厨房の清掃状態は店舗ごとに大きく異なり、油の残りカスや食材の段ボールなどが害虫の発生源になることも少なくない。「飲食店の衛生環境をより良いものにするために、店舗側と一緒に考えていくことが必要」と岡部氏は語る。

すでに複数の店舗と協力し、環境配慮型の清掃方法や設備管理の実験が始まっている。

「見えない場所」にこそ課題がある——屋外環境への挑戦

また、8thCALは都市の屋外環境にも目を向けている。公園や街路樹の維持管理においても、害虫対策として殺虫剤の散布が行われることが多いが、これにより生態系が損なわれるケースもある。そこで、8thCALは大学の研究機関や自治体と連携し、害虫の生態を調査した上で、より持続可能な管理方法を提案している。特に注目されているのが、「水回りの管理」だ。

たとえば、雨水を貯めるための施設雨水桝などでは蚊が大量発生するケースがあり、ここでの薬剤使用薬剤が環境に与える影響はまだ十分に解明・周知されていない。岡部氏は「誰も気にしていない場所こそ、根本的な解決が必要」と指摘する。

人と自然が共存する都市衛生の未来

8thCALの活動の根底には、人と自然が共存するための新たな都市衛生の在り方がある。岡部氏は「人間だけが生きやすい街をつくるのではなく、都市そのものを生態系の一部と捉え、持続可能な仕組みをデザインすることが大切」と語る。この考えのもと、企業や自治体、研究機関と連携し、都市のあらゆる場面での衛生管理の刷新を進めている。

未来を共に創る仲間を求めて

こうした取り組みは、単なるビジネスの枠を超えたものだ。岡部氏の関心は、都市全体の衛生をどう保ち、それを社会全体でどう共有するかにある。

「単独で成し遂げることは難しい。だからこそ、志を同じくする人々と共創していきたい」と岡部氏は語る。飲食業界、建築業界、自治体、研究者、そして市民。それぞれの立場で衛生環境をより良くしたいと願う人々が集まり、共に考え、実行していくことで、真に持続可能な都市が生まれるはずだ。

「都市衛生は、社会全体の問題です。私たちの暮らしをもっと快適に、そして持続可能なものにするために、私たちと一緒に未来をつくっていきませんか?」

岡部氏のこの言葉には、次世代の都市を形づくる確固たる意志と熱量が込められている。