住宅産業を「箱の提供」に留めず、地域の幸福を醸成するハブと捉える。奈良・楓工務店の取り組みは、単なるチャリティの枠を超え、企業の哲学を地域資源の循環へと昇華させる「次世代のCSV経営」の先駆例といえる。

感謝祭で起きた「10万円の寄付」という血の通った循環

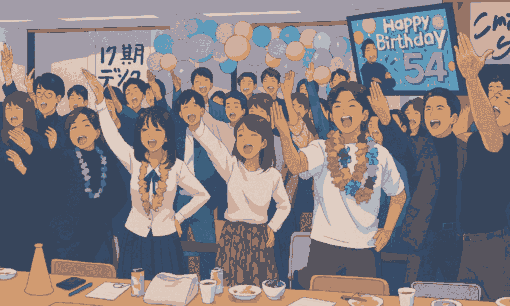

2026年1月、特定非営利活動法人「フードバンク奈良」に一束の寄付金が届けられた。金額は10万円。この資金の出所は、アイニコグループが展開する「楓工務店」の顧客感謝祭で実施されたチャリティ企画である。

当日、会場で販売されたのは、本来なら廃棄されるはずだった陶磁器を修復・再生したキャンドルカップだ。この売上の一部が、地域の子供たちの食を支える血肉へと変わった。「もったいない」が「ありがとう」に変換された、極めて温度のあるニュースといえる。

アップサイクルを「高付加価値ビジネス」に変えるスキーム

同社の取り組みが他社と一線を画すのは、アップサイクルという「物質的循環」と、チャリティという「社会的責任」を高度に融合させている点にある。

多くの企業寄付は事業収益からの捻出に留まるが、楓工務店は株式会社トポフィリの技術「うつわ蘇生®」を活用。壊れた器に新たな価値を宿らせ、それを顧客が購入することで支援の輪に加わるという、ストーリー性の高い体験型スキームを構築した。「消費がそのまま社会貢献になる」という実感を、住宅会社という生活に密着した場からダイレクトに提供している。

白井一幸氏が繋いだ縁と「一隅を照らす」精神の真髄

このプロジェクトの背後には、侍ジャパン元ヘッドコーチであり、同社顧問を務める白井一幸氏の存在がある。白井氏が重んじる「個を活かし、全体を輝かせる」哲学は、比叡山延暦寺の開祖・最澄の言葉「一隅を照らす」と共鳴する。

「あなたの器が、誰かの心の灯になるとしたら」。この問いかけは、フードバンク奈良の「食の支援を通じて人と地域をつなぐ」理念と見事に合致した。単なる建設会社ではなく、地域コミュニティの「温度」を上げるインフラでありたいという同社の決意が、このチャリティを支えている。

工務店という「点」から、地域を支える「面」のメディアへ

今回の事例から学べるのは、中小企業が地域社会において果たすべき「媒介者(ハブ)」としての役割だ。

自社だけで完結する活動には限界がある。しかし、楓工務店のように、独自の技術(トポフィリ)や地域の切実な課題(フードバンク)を自社の顧客ネットワークと結びつけることで、寄付金以上の社会的インパクトを生み出すことが可能になる。

「自社の事業は、どの一隅を照らしているのか」。この視点こそが、これからの地域共生型ビジネスにおける最大の勝機となるだろう。