銀座四丁目。伝統と洗練が交錯するこの街で女性たちに愛されてきた婦人靴とバッグのブランド「銀座かねまつ」。長年にわたり母から娘へと語り継がれるような信頼とともに、品質とスタイルの両立を追求してきた。

だが、いまこの老舗ブランドが注目されているのは、その“物語”の後半部分──すなわち、「買ったあと」をどう支えるか、という問いに真摯に向き合い始めたからだ。

「良いものを長く使っていただきたい。その思いは、創業時から変わっていません。だから私たちは“売って終わり”ではなく、“履いてからが始まり”だと考えています」

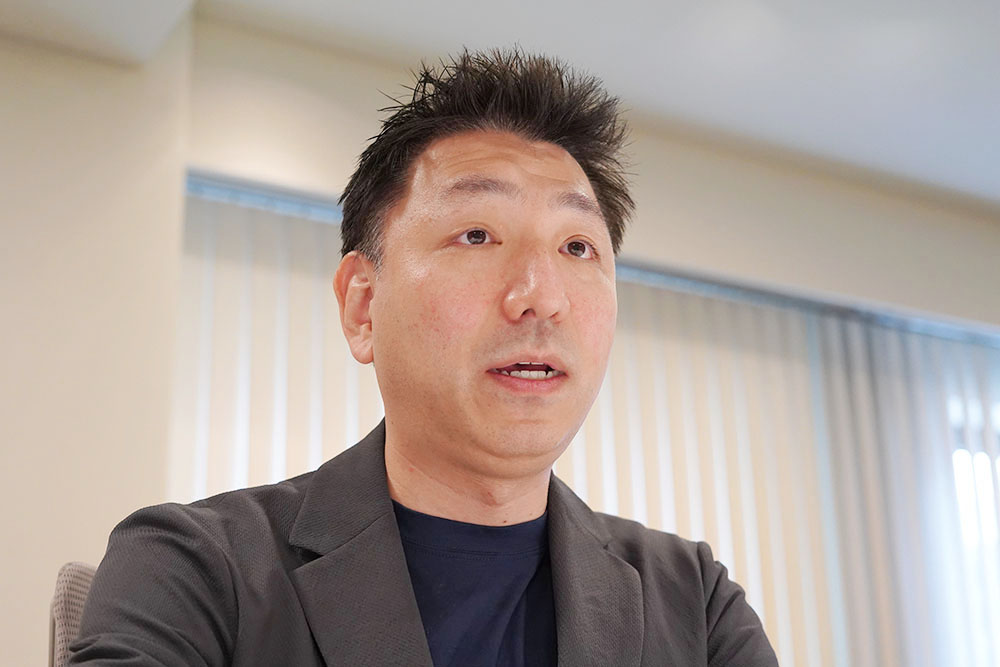

そう語るのは、3代目代表取締役社長の兼松真也氏だ。近年、同社では修理・再流通・素材選定・現場改革を多層的に組み合わせながら、“捨てないための小売”という新しい挑戦を続けている。

モノとの関係を変える、「修理」が前提の設計思想

株式会社かねまつの創業は1947年。戦後の闇市に近い銀座で雑貨商として出発した同社は、米軍関係者の妻から受けたハンドバッグ修理の依頼を契機に、ものづくりへと舵を切る。

1957年には銀座四丁目に店舗を移転し、当初の主力商品だったバッグから婦人靴へと軸足を移した。

「修理できることを前提とした靴づくりは、祖父の代から続く私たちのDNAです。お客様の足に合うように調整してお渡しし、足の状態や革の馴染みによってサイズ感が変われば再度調節や修理を施す。こうした流れが自然とできていた」(兼松氏)

現在、販売する商品の約半数を自社工場で製造し、残りも国内メーカーとの強固なパートナーシップで賄っている。店頭ではシューフィッターが常駐し、靴の調節や履き心地の確認を行う体制が整っている。

「修理というと“壊れたら直す”というイメージかもしれませんが、私たちにとっては“愛着を保ち続ける技術”なんです」(兼松氏)

修理依頼件数は年々増加しており、販売足数に対する修理率は約15%。ただ、兼松氏は「まだまだ伝えきれていない」と話す。

修理の価値が正しく認識されていないことが課題であり、それを広げる努力が今後のポイントだという。

「捨てない私のサステナブル」 再流通を促す#530プロジェクト

こうした背景をもとに、同社が2022年にスタートさせたのが「捨てない私のサステナブル #530(ゴミゼロ)プロジェクト」だ。

これは、もう履かなくなった靴や鞄を、お客様自身がメルカリなどで再販売することを支援する仕組み。修理費用を同額の金券で還元することで、修理→再流通というサイクルを後押しする。

「“まだ履けるけれど、使わなくなった”靴や鞄って、たくさんあると思うんです。捨てたくはないけど持て余してしまう。それなら、次の人にバトンを渡すという選択肢があってもいい」(兼松氏)

特徴的なのは、かねまつが中古品の買取・再販を自社で行っていないこと。 あくまで“再流通の伴走者”という立場をとり、ユーザー主導の循環を促している。

実際に取り組んだ顧客のなかには、靴を出品したことで思わぬつながりが生まれ、「次もかねまつを選びたい」と再購入につながったケースもあるという。

「モノが“使い終わったら終わり”じゃなく、“別の誰かに使われている”という状態になることで、靴の一生に物語が生まれる。その橋渡しを支えたいんです」。(兼松氏)

数値化しない理由 現場が動きたくなる文化づくり

「これからの消費を担う子どもたちは、すでに義務教育の中でSDGsや環境問題について学んでいます。10年後、彼らが大人になったときに“この会社の靴を選びたい”と思ってもらえるか。その時に慌てて取り組んでも遅いんです」(兼松氏)

兼松氏はそう語る。だからこそ、今はまだ当たり前になっていない「捨てずに使い続ける文化」や「選ばれる素材選び」に、時間をかけて丁寧に向き合う。

将来世代にとって誇れるブランドであること。それが、かねまつのサステナ戦略の根幹にある。

環境対応の取り組みを進めるうえで、かねまつが大切にしているのは「目標数値を掲げないこと」だ。これは一見、逆行しているようにも見えるが、背景には明確な意図がある。

「会社として“CO2を○%削減する”と掲げてしまうと、それを達成することが目的になってしまう。本当に必要なのは、“それ、どうしたら減らせるだろう”と現場で考える文化なんです」(兼松氏)

こうした考えのもと、社内ではあえて専任のサステナ部署を置かず、商品企画・販促・販売・工場など、各部署が自ら考えて動く仕組みをとっている。

その中で発足したのが、社内横断プロジェクト「KANEMATSU Lab.(かねまつラボ)」だ。

アップルレザーやフッ素フリーの防水加工、再生コットンなどの新素材の導入実験は、このラボが担っている。

実際の商品として発売されているモデルもあり、使用感や耐久性については店頭スタッフが丁寧にヒアリングを行いながら、次の商品開発へと活かされている。

また、取り組みの過程では、社内から「不織布と薄紙、どちらが環境に良いか」といった素朴な疑問が上がることもある。

こうした小さな“問い”を丁寧に拾い、仮説と計算で検証し、必要であれば変更していく。この姿勢こそが、かねまつが目指す“本質的なサステナビリティ”である。

「取り組みを会社の制度にしてしまうと、現場が“会社の仕事”として捉えてしまう。それでは続かない。現場から自然に湧き出る問いを、ちゃんと拾って形にしていくこと。それが長く続く活動になるんだと思っています」(兼松氏)

「愛着は、持続可能性だ」

兼松氏は、今後のかねまつにとって重要なキーワードは「パートナー」だと話す。

「靴や鞄に困ったら、最初に相談される存在でありたい。それって、単なる売り手ではなく、“履き手”のパートナーであるということだと思うんです」(兼松氏)

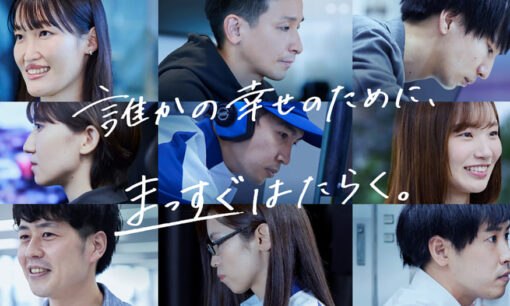

サステナビリティは、必ずしも派手な商品や新制度の導入で達成されるものではない。毎日履く靴を、毎日心地よく使えること。

少し傷んだ時に直して、また履き続けられること。その積み重ねが、ブランドの信頼を生み、環境にも人にもやさしい循環を形づくっていく。

「愛着を持って長く使ってもらうことが、いちばんのサステナビリティ。私たちがつくっているのは、そういう“物語”なんだと思います」(兼松氏)

丁寧につくられ、丁寧に売られ、そして、また丁寧に使われる。その循環の先に、“持続可能なブランド”の新しい姿が見えてくる。