リサイクルやリユースなど、「ちょっと環境にいいことができたかも」という身近な取り組み。

そんなあなたの「いいこと」を見える化し、社会へ貢献したことを実感させてくれるのが、株式会社エコリング(以下、エコリング)だ。

エコリングは「感動買い取り」をコンセプトに、リユースサービス事業を日本やアジアで展開している。

しかし、行なっているのは単なる買い取りではない。同社は、リユースによるCO2の排出抑制量を可視化することで社会へ貢献した実感を提供するという、新たな買い取り体験を作り出している。

それを実施している「E-seeO2プロジェクト」の変遷とこれからについて、2020年からの歴代リーダ-4名に伺った。

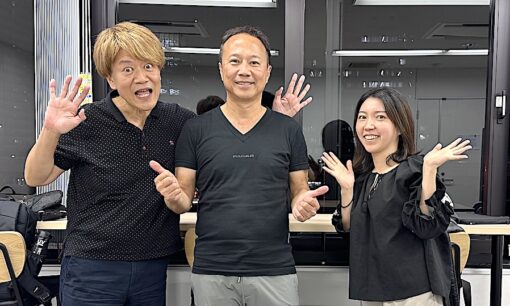

【座談会参加メンバー】

内海義喜 初代リーダー(2020~2022年)、エコリングフィリピン社長

E-seeO2の前身のプロジェクトより、エコパラメーターの考案から製作、実装までリードした。

福山史明 2代目リーダー(2023年)、エコリングタイ社長

2022年よりE-seeO2プロジェクトに参画。社内外に向けたエコパラメーターの訴求に尽力し、認知度向上に貢献。

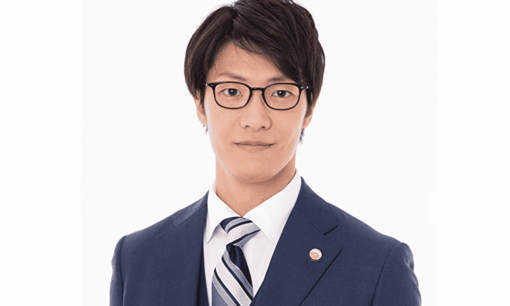

梶原和樹 3代目リーダー(2024年)、現執行役員

2023年よりE-seeO2プロジェクトに参画。エコパラメーターの精度向上と対象品目を向上させ、エコリングアプリの取得率を底上げした。

村上貴哉 4代目現リーダー(2025年)、現EDX推進部 部長

2022年よりE-seeO2に参画し、当時よりシステム関連を担当。「お客様と共に楽しみながら社会問題に関わる」ことをテーマに新たな取り組みにも着手している。

社会貢献を見える化。「エコパラメーター」とは

―E-seeO2プロジェクトとは、どのような取り組みなのでしょうか?

村上

ひとことで言うと、リユースによるCO2の抑制量を見える化するプロジェクトです。お客様が持ち込んでくださったリユース品がどれくらい環境に貢献できているかを数値で可視化し、伝えることを目的としています。

E-seeO2というプロジェクト名は、社名の「Eco Ring」、「Environment(環境)」の頭文字と「良い」を文字った「E」、英語で「見る」を意味する「see」、CO2の「C」で構成されており、CO2抑制量の見える化と、弊社を通じてお客様自身が環境に貢献したことを可視化するという2つの意味が込められています。

年度ごとに様々な取り組みをしており、お客様とともに取り組める脱炭素に関するイベントの実施や「エコパラメーター」の精度向上などを行なっています。

ー「エコパラメーター」とはなんですか?

村上

エコリングが買取・販売を行なったリユース商品のCO2排出抑制量を可視化する指標です。

弊社が提供するアプリを通じて、どなたでもご覧いただけます。CO2抑制量は、環境省のLCA(ライフサイクルアセスメント)の考え方にもとづいて独自の計算式で算出しています。

これにより、お客様がリユースに出していただいたことでどれだけのCO2排出が抑制されたかが分かり、社会のためになっていると実感していただくことを狙いとしています。

ーエコパラメーターの特徴や強みを教えてください。

村上

CO2抑制量を調べられる品物の幅広さです。

弊社は「何でも買い取り」を強みとしているので、全ての品物のCO2の測定ができる仕組みを作り上げました。同様の取り組みをしている会社もある中、これだけ幅広く算出できるのは弊社だけです。

ーどのような経緯でエコパラメーターは作られたのですか。

内海

2021年にB Corp認証を取得したのですが、社内のインナーブランディングができておらず、「B Corp認証って何?」という状態でした。

そこで、インナーブランディングをするため、まずは自社で取り扱っている商品や、自分たちの仕事がどのように社会につながっているかを可視化しようという、という考えから発案されました。

ーエコパラメーターの開発にあたり、どのような点に苦労しましたか?

内海

幅広く買取りをしている中で、当時は品物の分類の仕方が今ほど細かくなく、お客様が何をどれくらい持ってきているか分からない状態だったので、それを量ったり集計したりしてデータベースを作ることに苦労しましたね。

全国に200店舗以上あるので、各店舗で計測や集計をしてもらうのも大変でした。

訴求のフェーズへ。新たな取り組みを社内外へ

ー2022年度にエコパラメーターの仕組みができてから、2023年度はどのように訴求を進めましたか?

福山

大きく3つの取り組みをしました。まず、買取店舗を利用する一般のお客様へのアプローチです。エコパラメーターの利用を促すため、アプリ会員数の増加に向けた訴求活動を行ないました。

2つ目が、法人のお客様を巻き込むための取り組みです。年度の前半では、弊社のオンラインオークションで商品を購入いただいた法人企業様へ、CO2排出抑制に寄与した証明書を発行。

後半では、不要在庫やオフィス什器などのBtoB買取サービスを利用していただいた法人企業様に対して証明書を発行するという取り組みを行いました。

3つ目が、社内のインナーブランディングを強化するための取り組みです。

社員がいいと思っていなければお客様にも伝わりませんから、まずは社員に対してエコパラメーターの勉強会を実施したり資料を配布したりしました。

また、弊社の事業活動におけるCO2発生量を可視化して削減目標を立ててみる、といった取り組みも実施しました。

ーそれにより、お客様や社内からはどのような反応や効果がありましたか?

福山

アプリ会員は累計で約10万件獲得することができ、一般のお客様へのアンケートでは「いいことだと思う」といった声もいただきました。

ただ、アプリ上でキャンペーンを実施して、その結果に応じてポイントを付与するという訴求方法だったので、「ポイントがもらえるから」という方は多かったと思います。

法人のお客様は、CO2削減証明書の発行に対しては反応が鈍く、「環境にいいからエコリングのサービスを利用する」という企業はまだまだ少なかったですね。

でも、BtoB買取サービスに対する証明書発行が非常にいいと年末に申し込んでくださった会社が1社ありまして。1年間頑張ってきて本当によかったと感じました。

社内のインナーブランディングに関しては、私たち側から協力を求めることがまだ多かったです。

エコパラメーターをはじめとするB Corp戦略を強めて具体化していかないといけない、と訴えかけて少しずつ認知が広まってきてはいたものの、まだまだ足りないと思っていました。

評価された「見える化」と「身近さ」

ー徐々にエコパラメーターが広まってきていたかと思いますが、2024年度はどのような取り組みをしたのですか?

梶原

エコパラメーターは、お売りいただいたことによる効果をお客様の手元で体感していただける一番身近なツールです。体感いただけるお客様をより増やすため、アプリ会員数の増加に尽力しました。

そこで実施したのが、お客様にアプリをダウンロードしていただける環境を作るための社内教育とシステム改修です。

そもそも、お客様が自らアプリをダウンロードすることはほぼないので、店舗の社員がご案内をする必要があります。

そのためには、社員がしっかりアプリや取り組みについて理解していなければなりませんから、まずはその教育を行なおうと考えたのです。

その上で、お客様によりいいと思っていただけるサービスにするため、改修を行ないました。

当時、お客様によってお売りいただく量が異なるのに対し、服1枚でも20枚でも同じCO2排出抑制量となっていたんです。

このままでは信ぴょう性が低く捉えられてしまうため、数量に合わせてCO2排出抑制量を計算できるようにしました。

これらの取り組みの結果、2024年度の前半では単月7,000~8,000件だったアプリ獲得数を、1年で単月約1万3,000件まで増やすことができました。

ー2023年度からさらなる成長を遂げたのですね。成長のポイントは何だったと思いますか?

梶原

当社は、直営の私たち以外にフランチャイズとグループ会社があります。それら三者間でしっかり連携が取れたことが成長につながったのではないかと考えています。

サービスを落とし込むためにはフランチャイズ店舗にもしっかり理解していただかなければならなかったので、接点が少ない中でも連携を取ることは意識していました。

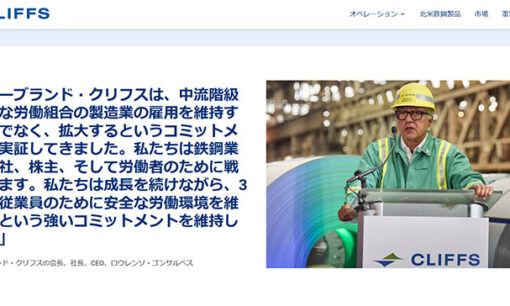

ー2024年に地球環境大賞を受賞されていますが、特にどのような点が評価されたのですか?

梶原

今でこそ、リユース業界においてCO2排出抑制量等を可視化する法人は増えてきていますが、当社の強みは多岐にわたる商品ジャンルのCO2排出抑制量の可視化です。

それに加え、お客様にお売りいただいたことにより環境貢献していくことが見え、身近に感じられるサービスとして提供できた点も評価いただきました。

地球環境大賞 授賞式の様子

地球環境大賞 授賞式の様子

より多くのお客様に体験していただきたい。歩みを止めずに

ーこれからさらに取り組んでいきたいことは何ですか?

村上

お客様に対して、これまでとは異なるアプローチをしていきたいと考えています。今までは「CO2排出抑制」という伝え方をしてきましたが、いいことは伝わってもピンときにくいんですよね。

「5キログラム抑制しました」「東京ドーム何個分ですよ」と言われても、それが地球にとってどれくらいいいことかイメージできない。ですから、アプローチを変えてお客様へ伝えていきたいと思っています。

アプローチの一つとしては、体験していただくことが効果的だと考えています。

その新たな取り組みが「エコファン」です。お客様のリユースによるCO2排出抑制量に応じてコインが付与され、それを使って、弊社が次に行なう社会貢献活動で最もいいと思うものに投票することができます。

村上

これまで弊社は様々な社会活動をしてきましたが、何をするかは社内で決めていました。そうではなく、お客様により共感してもらえるような活動ができないかと考えたのです。

また、選挙もそうであるように、投票することによって社会貢献の一部になっていると体感していただくことも狙いとしています。

第1回は、カンボジアで活動する日本の認定NPO法人SALASUSU(サラスースー)と連携したプロジェクトです。

カンボジアの子どもたちと「日本の縁日を体験」「日本の文化を体験」「正月を体験」の3つの企画を考え、お客様に投票していただきました。

結果、縁日体験に決まり、7月に現地で実施することになりました。今後も他の団体等と協力しながら、取り組みを広げていく予定です。

ー最後に、今後の取り組みへの思いを教えてください。

内海

このプロジェクトでは当初より、お客様も業界も巻き込んでいくことがコンセプトになっています。リユースを通じて世の中の皆さんが幸せになっていただけるよう、みんなで取り組んでいきたいですね。

また、社会は日々アップデートされ、お客様が求めるものもどんどん変わっていくし、その度に社会問題も起こると思います。我々も常にアップデートしながら、社会に適応していけたらと思います。

福山

海外へ来て改めて感じるのが、日本のリユースマーケットは非常に成熟しており、先進的であるということなんです。

日本のリユース業界全体で経済価値と環境価値の両輪を追い求めていかないと、アジア全体におけるリユース業界のさらなる発展はできないと、日本を出たからこそ思っています。

そういう、日本のリユース業界を担う一社として、使命を感じながら取り組んでいきたいです。

梶原

非財務情報の開示が求められるようになっている中で、弊社がリユース業界の先陣を走っていける会社であり続けたいと思っています。

しかし、利益がなければ環境貢献活動に本腰を入れることもままならないので、会社としての利益と社会貢献とのバランスを考えながら事業活動をしていきたいと思います。

また、お客様があってのCO2排出抑制ですから、お客様との連携もしっかり取っていきたいです。

エコリングを通じた社会貢献の実感や喜びをまだ感じたことのないお客様がいるので、エコリングに関わっていただける方をさらに増やしていきたいと思います。

村上

買い取り店舗を利用して「社会に貢献した」と感じる人を一人でも増やしていきたいです。

このE-seeO2プロジェクトを通じて、いいことをしたとお客様に気づいてもらえる仕組み作りを、これからも探し続けていきたいと思います。

この想いは、来年も再来年も、ずっと引き続いで活動していきたいですね。

また、社会的にいいことをしている人たちが大勢いることを社会に発信していきたいとも考えており、今後の取り組みをさらに発展させていきたいです。

◎会社概要

会社名:株式会社エコリング

URL:https://ecoring.co.jp/

設立:2001年事業内容:リユースサービス事業