エコリングより

エコリングより

社会的・環境的な公益性のある企業を認証するBコーポレーション(以下、B Corp)。

このB Corp認証を2021年に取得したエコリングは、2018年から続くエコリング独自のサステナビリティ推進活動「B Corpプロジェクト」に取り組んでいる。

真の社会問題解決型組織を目指し、2019年は浸透を、2020年以降は深化を進めてきた。

それまでは社内を中心に活動していたが、2024年度は、「All Eco Ringとしての社会問題解決に取り組む~真の社会問題解決型企業としての“飛躍”~」をテーマに掲げ、社外を巻き込むことを目指し、全部署・全社員参加型で実施。

経済的価値と社会的価値の両方を発揮したサステナブルな施策に取り組んだ。

本記事では、社内コンテストとなる最終報告会で優れた取り組みを発表した5部署へのインタビューを実施。

その審査に参加した、B Corp認証を運営するB Labの日本支部である B Market Builder Japan(BMBJ)の宮下迪帆さんからのコメントも掲載する。

<座談会参加者>

EC管理部 北野麗莉

広報営業部 鷲津佑人

店舗開発部 主任 伊藤優太

オークション営業部 村上智志、鈴木彩夏

総務部 森下真行

“全部署・全社員”参加型。各部署の特長が光るサステナブルな施策

「B Corpプロジェクト」として、各部署でさまざまな取り組みを行われたかと思います。それぞれの代表的な取り組みを教えてください。

EC管理部では、ペーパーレス化や「外遊び」と呼ぶ社外活動、顧客としてのエコリング買取体験などに取り組みました。

まずペーパーレスについては、印刷が必要になる理由をアンケート調査し、システム改善や他部署との連携により不要な印刷物を削減する仕組みを構築しました。

「外遊び」では、社外でのボランティアや地域のランニング大会への参加などのイベントを企画し、他部署とともに取り組みました。

その他、PCデスクに向かう業務が主である部内メンバーに向けては、レクリエーションとしてスポーツ活動も企画することで、運動不足解消を目指しました。

部署内で不用品を集めて行うエコリング店舗での買取体験では、対応スピードや意外なものにも金額がつく驚きなど、自社事業の魅力を改めて確認できました。買取金額はそのまま寄付を行っています。

EC管理部が取り組んだプロジェクトの全容。多岐に渡る領域でサステナブルな施策を行っている(画像提供:エコリング)

EC管理部が取り組んだプロジェクトの全容。多岐に渡る領域でサステナブルな施策を行っている(画像提供:エコリング)

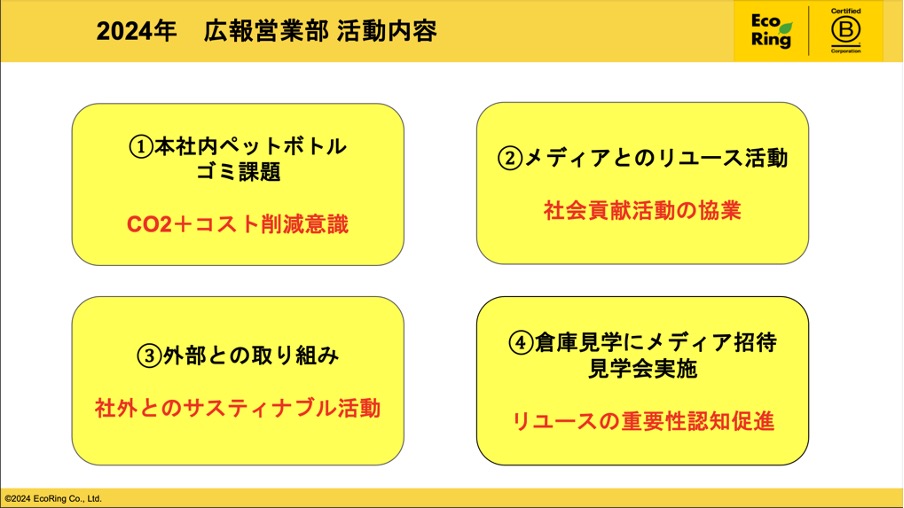

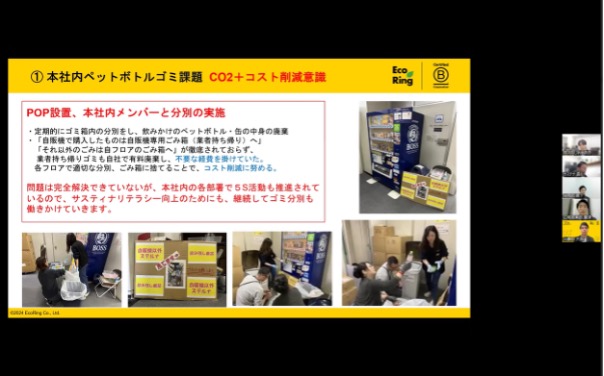

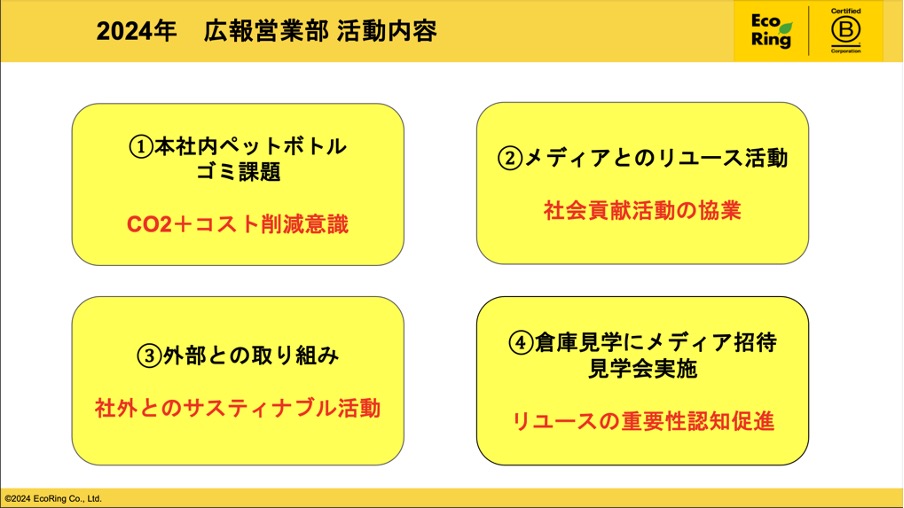

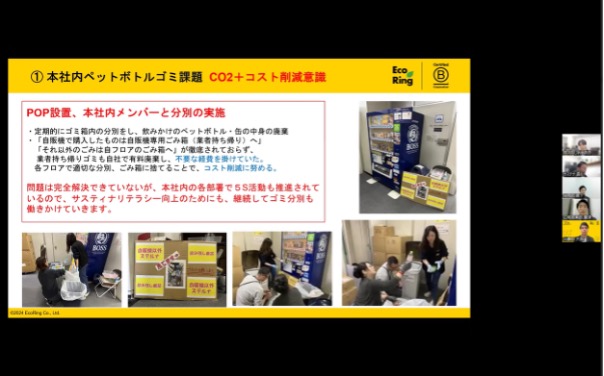

広報営業部では、本社内のゴミ分別意識の改善やTV局社員も巻き込んだマスメディアとのリユース活動、社外団体と連携したアップサイクルの協業などを行いました。

ゴミ分別については、主に飲料容器の廃棄や分別など、まずは社内のエコ意識から改善できるよう、飲料自動販売機の近くに掲示をすることで啓蒙を行いました。

マスメディアとのリユース活動では、TV局内で不用品を集めていただき、エコリングでの買取額の一部をタイへの寄付金の一部に当てています。

社外団体との協業では、破損した家具をリメイクし販売いただくなど、リユースの可能性を広げる取り組みを行いました。

普段から情報の発信と受信を行う広報の役割を生かして、それぞれの企業のサステナブルに関する部門の方がやりたいこととエコリングができることの噛み合うところを掛け合わせたのが今回の取り組みでした。

広報営業部では、「社内のゴミ分別」という足元の課題からメディアに向けた見学会のような社外に向けた啓蒙まで幅広い取り組みが行われた(画像提供:エコリング)

広報営業部では、「社内のゴミ分別」という足元の課題からメディアに向けた見学会のような社外に向けた啓蒙まで幅広い取り組みが行われた(画像提供:エコリング)

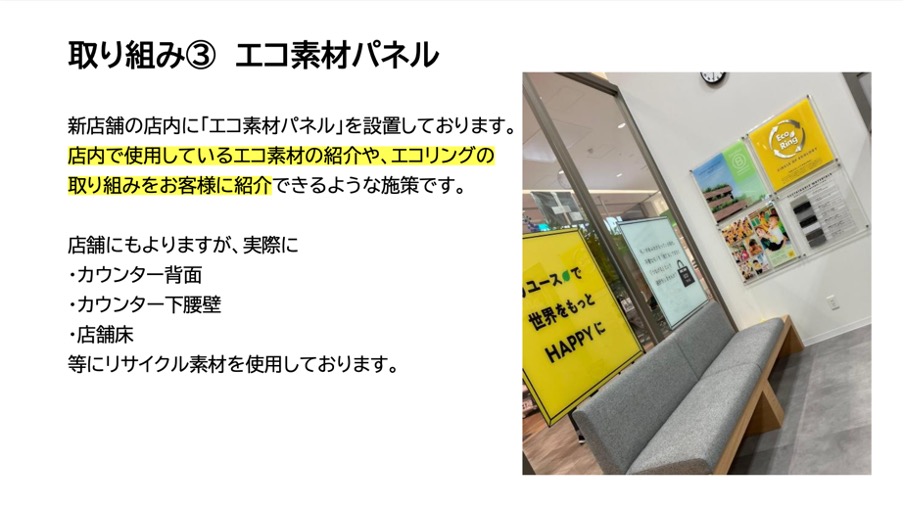

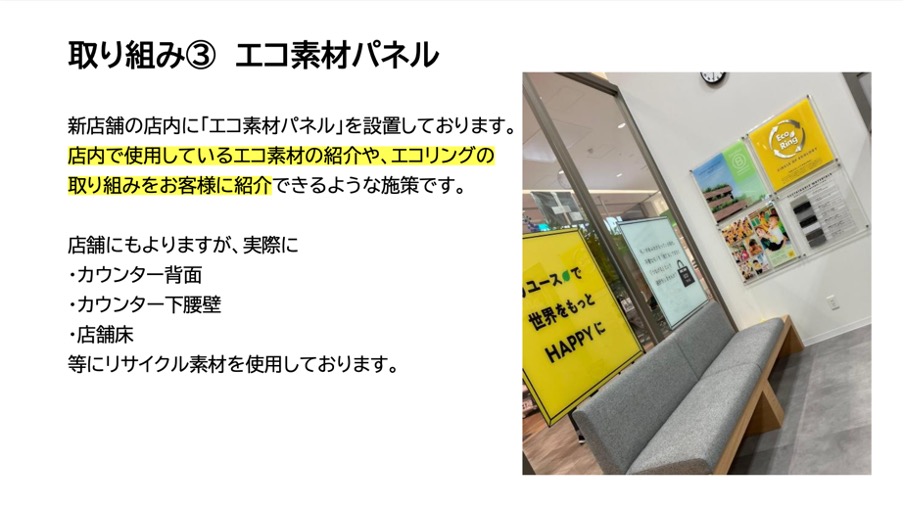

店舗開発部では、エアコン部材の追加導入や節電ガラスコートによる空調の効率化、リサイクル素材の解説パネルの店舗設置などを行いました。

空調の効率化は、まず1店舗で試験的に導入したところ、エアコン部材については設置前後で消費電力が13.03%減、赤外線(暑さ)カット率は24%から81%へ向上するという大きな効果が出ました。

その後、徐々に導入店舗を増やしています。リサイクル素材の解説パネルは、店舗内装で使用している素材の解説を展示することで、来店された方と店舗スタッフの間で話の種にもなっています。

店舗開発部が取り組んだ施策のうちの一つ、エコ素材パネルの設置。店舗の床などに使用されている素材がリサイクル素材であることを紹介している(画像提供:エコリング)

店舗開発部が取り組んだ施策のうちの一つ、エコ素材パネルの設置。店舗の床などに使用されている素材がリサイクル素材であることを紹介している(画像提供:エコリング)

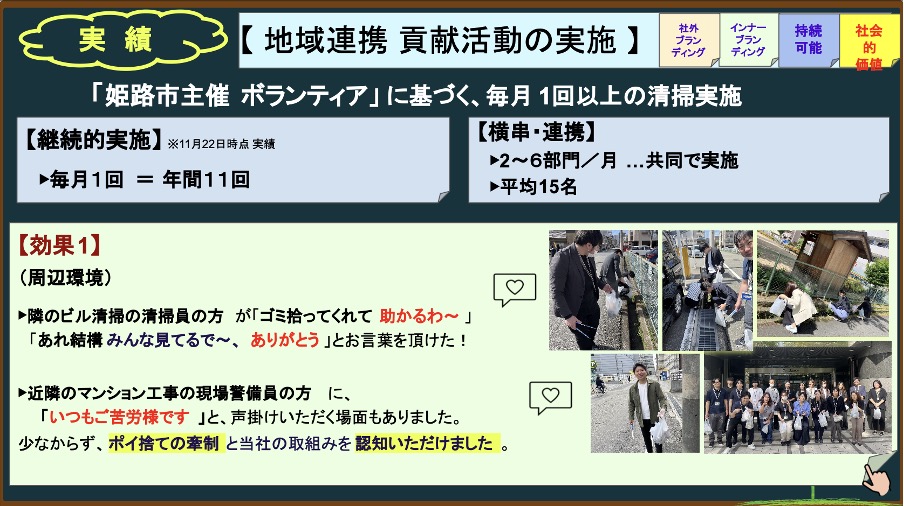

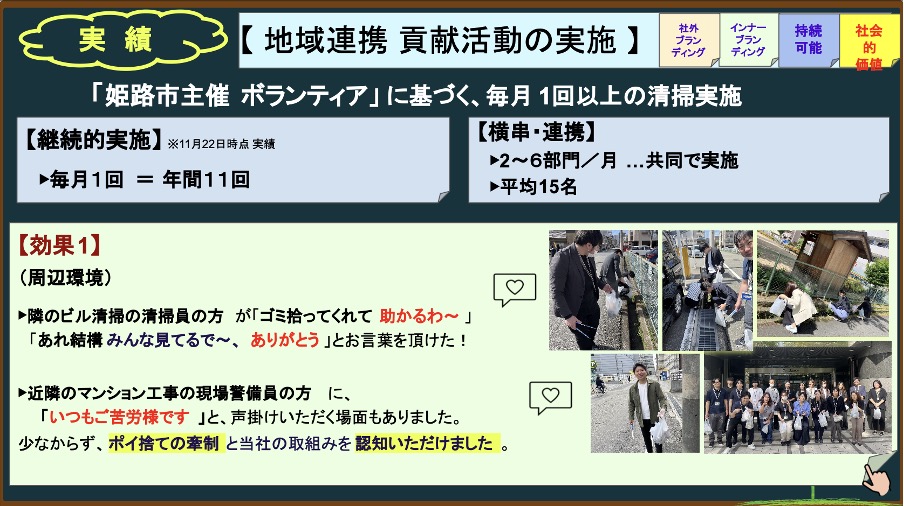

総務部では、地域連携のボランティア活動、外部企業とのリユース協業などを行いました。

地域連携では姫路市が主催する「まちかど100m清掃ボランティア」 へ参加し、総務部全員で毎月1回以上の清掃実施を実施しました。

他部署へも定期的に呼びかけることでハードルを下げ、毎月平均で2〜6部門の15名が参加となりました。

外部企業との協業では、営業へいらしてくださった企業へ我々から話を持ちかける逆提案により、社外向け発送物 のFSC認証紙への切替や、乾電池リユースなど総務部の強みを生かした取り組みを実現しました。

総務部が実施したボランティア清掃活動。毎月の定例実施により、地域との交流も生まれている(画像提供:エコリング)

総務部が実施したボランティア清掃活動。毎月の定例実施により、地域との交流も生まれている(画像提供:エコリング)

オークション営業部では、梱包材や時計の部品などの再活用と「安富町花あじさい復活プロジェクト」に取り組みました。

再活用については、品物を買い取り販売する中で出てくる梱包材を、これまでは事業部内での再利用に留まっていたところを、他部署でも再利用できるような仕組みを構築しました。

その他、そのままの販売が難しい数十年前の中古時計は、金と部品パーツに分解して販売しました。

驚くことに、時計のカバーガラス部分だけ、ベルト部分だけでも販売できたんです。「捨てるところがない」というリユースの極致を体現できましたね。

「安富町花あじさい復活プロジェクト」は、人気の観光地である安富町のあじさいが鹿の食害により激減し苦境に立たされているところを、エコリングとして協賛しています。

今後も中古の育苗ポットの提供を呼びかけるなど、リユース企業ならではの強みを活かした活動を継続していく予定です。

あじさい植栽イベントでは、中学生との交流も生まれていた(画像提供:エコリング)

あじさい植栽イベントでは、中学生との交流も生まれていた(画像提供:エコリング)

鍵となるのは全員参加の仕組みづくり

全員に参加してもらう仕組みづくりですね。出張などで部署を離れるメンバーもおり、また業務内容が見えるからこそ「忙しそうだな」と遠慮してしまう面もありました。

そこで、遠隔でも参加できるようにB Corpに関するクイズを毎週出題しました。難易度を高めにしたので、「難しいからこそ勉強になる」という声もありました。

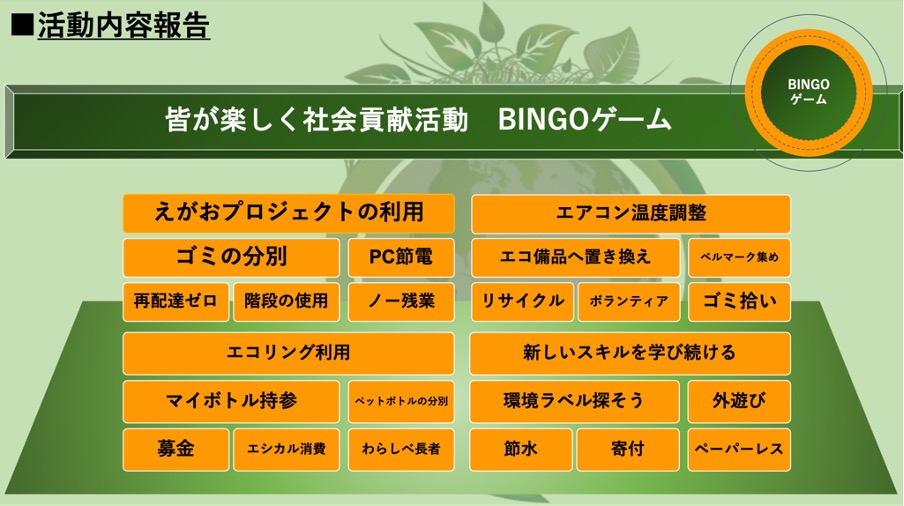

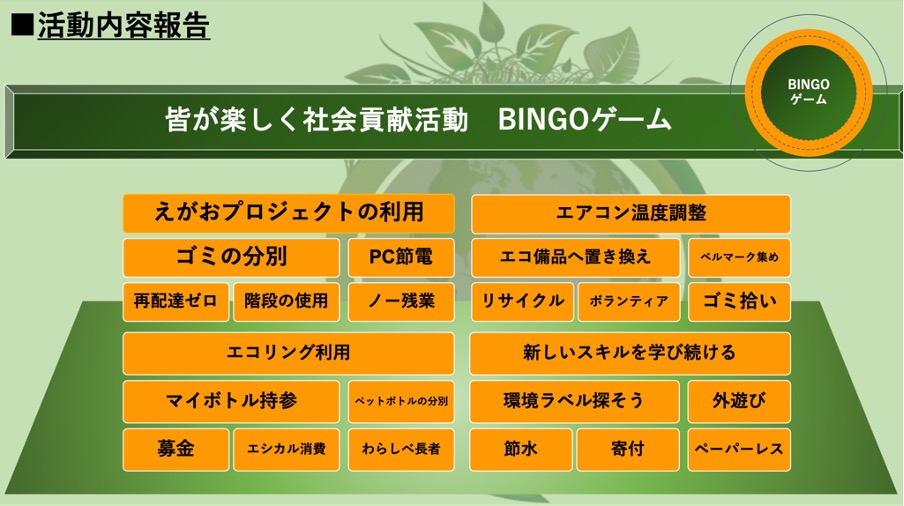

仕組みづくりは重要ですよね。EC管理部では、社会貢献活動について、社員やその家族、お友達にも楽しみながら参加してもらえるよう、「ビンゴゲーム」の形式を取り入れました。

平行してアンケートも実施し、部署による取り組みやすさの差が出ないように意見を吸い上げて項目の改善も随時行いました。

全員を巻き込むには工夫がいりますね。担当者を決めるとそちらに偏ってしまう。能動的な「やるぞ」と受動的な「やらなあかん」の間には、深い溝があります。

総務部では、勉強会で「なぜやるのか」の目的を理解すると同時に、活動の実施前と実施後に社内発信することで、継続と習慣化に繋げていけました。

地域ボランティアについては、実際に現地に行く必要があったので、スケジュール調整が難しかったです。

中学生との地域活動ということもあり、初めは関わり方に迷う場面もありましたが、活動を継続することで徐々に率先して活動していけるようになりました。

私は、そもそも「何をしたらよいかわからない」という段階が一番難しかったですね。

そこから手探りで、例えばゴミ分別の取り組みも「そもそもペットボトルのゴミを削減するには」というところから、部署内でマイボトルの携帯を習慣づけるなど、自分たちで試しながら模索していきました。

広報営業部だけでできることは限られているので、社内の部署や外部企業との連携により様々な可能性が生まれたことには感謝が尽きません。

ご縁は大事ですよね。店舗空調の効率化も、そもそもエアコン部材や節電ガラスコートなどを取り扱う業者の方とのご縁があってこそ思い付きましたし、実現もできました。

広報営業部の発表時の様子。自社内のゴミ分別課題について、社内部署や外部企業に呼びかけながら取り組んだ。(画像提供:エコリング)

広報営業部の発表時の様子。自社内のゴミ分別課題について、社内部署や外部企業に呼びかけながら取り組んだ。(画像提供:エコリング)

B Corp活動を経て知れた「自社のさらなる伸び代」

B Corpプロジェクトを通して、どのような学びがありましたか?

EC管理部の活動ではさまざまな学びがありましたが、中でも「商品についている環境ラベルを探す」という取り組みは大きな学びになりました。

これまであまり機会がなかった環境ラベル自体への知識も深まり、周囲へ呼びかける意識も高まったと感じています。

総務部では勉強会を開き、「なぜB Corp活動が必要か?」という目的から立ち返って学んだのですが、目的の理解を深めて活動していくことで、社内外における共感も広がりやすいなと実感しましたね。

B Corpプロジェクトに取り組むことで、今まで知らなかったことを知れましたよね。

「私たちに何ができるだろう?」と探す中で、お金をかけずにできる社会貢献はまだまだあるのだな、という気づきを得られました。

私たちオークション営業部が行った不要な時計部品の再利用や販売は、これまでのリユースには無かった新たな経済価値を生み出しています。

まだ新たな価値を発揮できるところがあるのだというエコリングの伸び代を知れました。社内のみならず、地域や社会に「何が課題なのか?」と目を向けることができましたね。

私も、やはり視点の多様性は学びましたね。

リユース事業であるエコリングとしては「捨てる物を減らそう、不用品を使う機会を作ろう」という視点ももちろん重要ですが、それ以外の可能性もたくさんあるのだと学びました。

社外の方とお話しする中でも、「こういった社会貢献の取り組みが何かできないかと、以前から考えていた」という声をお聞きすることがありました。

B Corp活動だけでなく、SDGsの種はたくさんあると思うので、それを見つけて育てて、次の人に種を蒔けるような環境にできたらなと思います。

国内外に、B Corpの“種”を蒔く

プロジェクトの経験や学びを、実務やエコリングの事業にどのように活かしていきたいですか?

EC管理部は商品情報など販売上のデータを確認しやすいため、もっと新しい価値を生み出していければと思っています。

例えば、在庫が動いていない商品や販売できていない商品について、最大限に活用する取り組みを進められたらよいなと思います。

今回取り組んだ空調の効率化は、そのまま実務でも導入と展開を進めたいですね。店舗を出店する時の1つのスキームとして組み込まれている形まで持っていけるのが理想だなと考えています。

自分たちの活動や、営業を受ける機会の多い総務部ならではの飛び込み営業への逆提案の動きなどをエコリング全体へ波及すべく、社内報でも共有し横展開していきたいと考えています。

広報営業部としても、今までのB Corp活動について、より多くの人に発信していきたいですね。

発信それ自体を目的とするのではなく、蒔いた種のその先で、誰かと何かの取り組みが生まれていくことを目指していきたいと考えています。

姫路市での「安富町花あじさい復活プロジェクト」の取り組みも、それこそあじさいの種を蒔くように、国内や海外に向けても広めていきたいですね。

そしてオークション営業部としても、取引企業へのB Corpに関する情報発信をしていきたいと考えています。

全国のリユース事業を行う企業と関わりがあるので、リユースに共通する「不要なものに価値を見出していく」という視点を入り口に、B Corp活動のあり方やSDGsの取り組みを広めていきたいですね。

「不要なものを生み出さない」観点も重要ですね。

先日、エコリングで行われた2025年度のB Corp活動キックオフミーティングでは、「世界ではSDGsではなく、サーキュラエコノミーが主流になっている」という話がありました。

ブランド鑑定のプロであるオークション営業部として目指すのは、贋物を出さない、買わない世界です。

真贋情報の発信により贋物が出回らなくなれば、出品者も落札者も「無駄なお金を払わない」という経済的価値も生み出せます。

そのためにも、サーキュラエコノミーという概念を、社内にどんどん浸透させていきたいと思います。

B Corpは単なる認証制度ではなく、社会を変えていくムーブメント

社内コンテストとなる最終報告会で外部の立場で審査を担当されたBMBJとしての視点を、お聞きします。

優秀賞を受賞した3部署(EC管理部、広報営業部、店舗開発部)は、どの点が特に評価されたのでしょうか?

EC管理部は、「ビンゴ」というキャッチーな手法を用い、全員が参加できる仕組みを取り入れている点が非常に良かったです。

また、ペーパーレス化をはじめとする取り組みは、一人ひとりの意識と継続的な積み重ねにより、金銭的な経費削減と環境資源の削減の両面で確かな成果を上げていました。

持続可能な取り組みとして、今後のさらなる広がりを期待しています。

広報営業部は、広報部門の専門性を活かし、メディアを巻き込んで社会貢献活動に取り組まれた点が素晴らしかったです。

この取り組みによって、エコリングのリユース事業がアプローチする課題と社会に与える影響を、メディアに対してより本質的に伝えることができたと考えられます。

メディアを通じた発信が、より多くの人々に届き、社会への影響が一層広がることを願っています。

店舗開発部については、電気使用量の中でも特に大きな割合を占める空調の改善に取り組み、その効果を検証し、確実に測定していた点が高く評価されました。

買取サービスを利用者が滞在する店舗環境を改善し、それを店頭でも発信することで、訪れた方々の環境意識の向上にもつながることが期待されます。

今後、この取り組みがより多くの店舗へ広がることを楽しみにしています。

最後に、エコリングのB Corp活動について、今後期待することをお聞かせください。

B Corpは、単なる認証制度ではありません。コミュニティの力で社会を変えていくムーブメントです。

今回の活動のように、エコリングの社員の皆さん一人ひとりがその一員であることを実感し、社内外への影響力を高めながら、今後はさらに他のB Corpとも協働し、このムーブメントをさらに推進していくことを期待しています。

◎会社概要

会社名:株式会社エコリング

URL:https://ecoring.co.jp/

住所:〒672-8057 兵庫県姫路市飾磨区 恵美酒213

代表者:代表取締役 桑田一成

設立:2001年

従業員数:521名(2024年1月時点) ※契約社員・パートタイマー含む

事業内容:買取事業、ブランド品専門店運営販売事業、インターネット販売・業者間取引販売事業、貴金属販売及び古物オークションへの販売事業