学校の黒板は、ただの板ではない。創業100年を超える老舗メーカー「サカワ」が、黒板にデジタル技術を掛け合わせ、教育現場を変えようとしている。黒板業界が縮小傾向にある今、同社はなぜ黒板に再び光を当て、新たな可能性を追求するのか。

伝統を守りつつ革新を続ける、その挑戦の軌跡を探った。

黒板一筋からICTとの融合へ

愛媛県で1919(大正8)年に創業した株式会社サカワは、長年にわたり全国の学校や教育機関へ黒板を供給してきた。かつて150社以上あった黒板メーカーも、今では30社ほどに減少している。少子化やデジタル化の波に直面する中、「黒板を進化させる」という大胆な方針を打ち出し、教育現場に新たな価値を提供し続けている。

「黒板は、ただ書くだけの道具ではない。教師と生徒が対話しながら学ぶための、いわば舞台装置だと考えている」。そう語るのは坂和寿忠社長である。サカワの取り組みを象徴するのが、デジタル教材を黒板に投影できるプロジェクター「ワイード」だ。

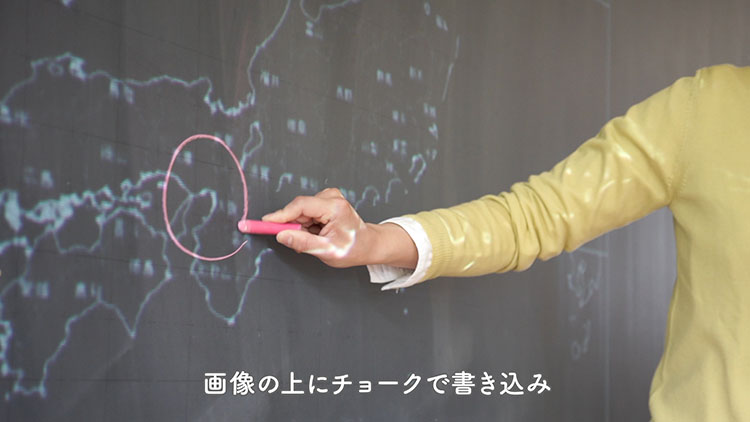

ワイードは、黒板全体をスクリーンのように使えるのが最大の特長である。地理の授業で地図を映したり、数学の授業で関数グラフを表示したりと、従来は教師がチョークで描いていた図表を瞬時に提示できる。投影エリアを調整しながら板書スペースも確保できるため、手書きの良さを残しつつICTの効率を活かした授業が可能になる。

ワイード開発の背景と導入の広がり

サカワがワイードを開発するきっかけとなったのは、東京駅で見たプロジェクションマッピングだったという。歴史的建造物と先端技術の融合に衝撃を受け、「黒板も変わらなければならない」と決意。2015年には黒板に投影するアプリを試作し、翌2016年に専用プロジェクターとして製品化した。

大阪府や福岡県、東京都杉並区などで導入が進み、これまでに1万台以上が出荷されている。毎年数千台規模で全国の学校へ広がっており、「教師の負担が減った」「生徒が積極的に授業に参加するようになった」という声が寄せられる。曲面黒板にも対応できる点が支持され、既存インフラを大きく改修せずにICT授業を始められるのが好評だ。

老舗企業の知見と組織改革

サカワは黒板製造で培ったノウハウを活かし、チョークの粉が飛ばない塗装や文字が映える表面加工などを徹底してきた。一方で、デジタル時代に対応するには新しい発想や技術が欠かせない。そこで社内では評価制度や開発プロセスを見直し、若手や新規メンバーの意見を取り入れやすい体制を整えた。

2018年度には4~5億円だった年商は、2023年度には18億円へと急拡大している。営業担当者が教育現場の声を吸い上げ、開発部門にフィードバックする流れが確立した結果、学校が本当に使いやすい製品へと改良が重ねられている。老舗でありながら変革を恐れない姿勢が、教育委員会や学校関係者の信頼を得ているのだ。

インタビュー:坂和寿忠社長

――サカワは創業から100年以上、黒板に向き合ってきたが、黒板業界の現状はどうか。

黒板メーカーは全国で150社以上あったが、今では30社ほどに減っている。学校数が減少する中、黒板をただ卸しているだけでは先が見えない。それでも私は、黒板が持つ「書く」という文化は残るべきだと考えている。教師と生徒が同じ空間で学ぶ中で、チョークで書いた文字が生徒の目に見え、情報を共有する過程が教育の根幹を支えていると思う。

――ワイードを開発したきっかけは東京駅のプロジェクションマッピングとのことだが、具体的にはどう感じたのか。

東京駅自体が歴史ある建物で、そこに最先端の映像技術が組み合わさっていた。そのギャップと融合に衝撃を受けた。「古いものをただ壊すのではなく、新しい技術によって別の価値を与える」という考え方は、黒板にも通じるのではないかと思った。黒板が時代遅れと見られることを変えたかったし、今までにない授業を可能にするツールがあれば、教師や生徒にとっても新鮮な学びになるのではと考えた。

――社内では反対の声もあったと聞くが、どう説得したのか。

「黒板に映す必要なんてあるのか」という声が多かった。たしかに一見すると、スクリーンやモニターでいいのではないかと思うかもしれない。しかし、学校現場には既存の黒板があり、そこを生かしてこそ導入コストを抑えられるし、チョークで書く文化も守れる。だからこそ、黒板をまるごとスクリーン化できるワイードが必要だと説明して回った。

正直なところ、初期段階では売れるかどうか分からなかった。しかし、学校を一軒ずつ訪ねて話をするうちに「これならやってみたい」という先生方が増えた。地方自治体にも足を運び、教育委員会と連携しながら進めた結果、少しずつ導入が広がった。

――実際に導入した学校からはどのような反応があるか。

授業の効率が上がったという声が圧倒的に多い。たとえば数学で図形を描く時間が減り、その分考察やディスカッションに時間を割ける。地理なら地図を映してラインを引きながら説明することで、生徒の理解度が高まる。「先生の負担軽減と生徒の主体性向上を両立できる」という評価が印象的だ。

――黒板とデジタルを組み合わせる意義は何だと考えているか。

完全にデジタル化するだけでは、手書きのメリットが損なわれてしまうことがある。板書を通じて生徒が理解を深める瞬間や、教師がアドリブで追加解説できる自由度は大切だ。ワイードは、黒板というアナログの良さを維持しながら、映像やアプリなどのデジタル機能を取り入れている。必要なところだけICTを活かし、そうでない部分はチョークを書き込む。両方の強みを引き出せる道具として活用できるのがポイントだと思う。

――現場のニーズにどう対応しているのか。

営業担当者が各学校を回り、先生方がどこで困っているかを丁寧に聞き取っている。たとえば「曲面黒板だと映像が歪む」「プロジェクターの光が反射して見づらい」など、現場ならではの悩みがある。それを開発部署に伝え、ソフトウェアやハードウェアの改良に活かしている。こうしたフィードバックサイクルが機能しているからこそ、製品が学校の実情に合った形で進化していると思う。

――社内ではどのような組織改革を進めているのか。

もともとはワンマン経営で、職人肌の社員が多かった。黒板づくりの技を守る一方で、新しいことを取り入れる余地があまりなかった。しかしワイード開発を機に、若手や新卒の意見を柔軟に聞く仕組みを作った。評価制度や会議の進め方も変え、良いアイデアなら年齢や役職に関係なく取り上げるようにしている。結果的に社員のモチベーションが上がり、社内の雰囲気がかなり変わったと感じる。

――今後取り組もうとしている新システムとはどのようなものか。

黒板と電子黒板を併用する仕組みを考えている。ホワイトボードマーカーで書き込める電子パネルを使い、デジタルとアナログを自在に切り替えられる教室を実現したい。例えば、資料や動画を電子パネルに映して解説しつつ、黒板には手書きの要点を書き残すといった使い方だ。ギガスクール構想など国の施策と連動しながら、自治体ごとにカスタマイズできるよう工夫している。

――少子化や働き方改革など、教育現場には課題が多いが、そこへのアプローチは。

一つは教師の負担軽減だ。ICT機器が増えると管理や操作に手間がかかるが、ワイードなら黒板を置き換える必要がなく、シンプルに導入できる利点がある。さらに、イベントとして「先生ソニック」という音楽企画を行い、教員どうしがつながれる場を作っている。黒板やプロジェクターといったツール面だけでなく、先生方の心身をサポートする取り組みも今後は重要だと思う。

――最後に、サカワが目指す教育の未来とは。

私は、学びの場はもっと自由になれると考えている。チョークの温かみや手書きのスピード感を残しながら、ICTで授業の幅を大きく広げる。そうすれば、生徒の疑問や興味に合わせて授業内容をどんどん変えていけるようになる。サカワとしては、そのためのインフラを提供し続けたい。黒板を起点に、もっとわくわくする教室を増やしていくのが私の夢だ。

まとめ

サカワは、黒板とデジタル技術を組み合わせることで教育を変えようとしている。創業以来の黒板製造ノウハウと、先端のICTを柔軟に取り入れる姿勢が、多くの学校現場から支持を得ている。中でもプロジェクター「ワイード」は、手書きのメリットを活かしつつデジタル教材を併用できる点が画期的だ。

さらに、黒板と電子パネルの共存システムや、教員の働き方改革支援など、多角的なアプローチを展開している。少子化の進行や教育現場の課題が増大する今こそ、サカワのようにアナログとデジタルを融合し、学びの可能性を広げる企業の役割が求められている。老舗メーカーが挑む次世代の教育インフラは、これからの教室の姿を示す一つの道標となるだろう。