華々しく開幕した大阪・関西万博。しかしその初日、運営設計の綻びが露呈し、来場者の信頼と経済的影響に懸念が広がる。理念と実態の乖離は、なぜ生まれたのか。

理念先行の設計が現場に与えたしわ寄せ

「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマを掲げ、国家的プロジェクトとして臨まれた大阪・関西万博。その初日は、約12万人を超える来場者を迎え入れる一方で、設計思想と現場対応の乖離が各所で露呈した。

構想段階で重視されたのは、AIとデジタルによるスマートな動線管理や環境負荷を抑えた持続可能な会場運営である。しかし、通信障害や交通混雑、悪天候への脆弱さが明らかになり、万博が描いた未来社会像に疑問符が投げかけられる事態となった。

公共交通一本化というリスク設計の限界

来場者輸送の中核を担う大阪メトロ中央線は、運営側が「万博ダイヤ」として特別編成を施したものの、アクセス手段が中央線に一本化され、自家用車や民間シャトルバスの選択肢がほぼ排除されたことが混雑の一因とされている。

とりわけ、島嶼部に位置する夢洲では「分散退場」が困難であり、急な雨天による退場集中時には駅に向かう来場者が一方向に殺到。都市設計上の想定に、気象変動リスクと動線の柔軟性が織り込まれていたかは、今後の再検証が求められる。

経済効果とスポンサーへの波及リスク

混乱の影響は運営体制の問題にとどまらない。主催者が掲げる2820万人という来場目標は、観光需要の回復や地域経済への波及効果を前提としたものだ。だが、初日の混乱が「期待値とのギャップ」として定着すれば、団体予約のキャンセルやリピーター離れを招きかねない。

さらに懸念されるのは、万博に出展している国内外のスポンサー企業に対する評価の変化である。各社が出展にかけたコストと期待値の回収には、安定した運営環境とポジティブな来場者体験が不可欠である。現場トラブルが報道され続ければ、「企業ブランドと紐づくリスク」が表面化する可能性もある。

運営委託の構造と“責任の所在”の曖昧さ

一部メディアが報じた現場の混乱には、案内スタッフの対応力不足や情報伝達の不統一も指摘されている。万博のような大規模イベントでは、案内・誘導・保安・清掃に至るまで多くの業務が民間委託で賄われている。だが、今回のような緊急時には「誰が何を担うか」の線引きが不明瞭なまま混乱を招いた可能性がある。

情報提供の遅れ、現場対応の不一致、そして来場者対応の属人化は、単なる“人手不足”ではなく、マネジメント全体のガバナンス設計にまで関わる課題である。

持続可能性と現実の衝突――SDGsの理念が試される時

紙地図の有料化や屋外中心の待機導線設計など、SDGsの理念に基づいた施策は評価に値する。しかしその実装は、今回のようなインフラ障害や天候急変といった「非理想状態」への対応力を欠いた。たとえば、気象庁の警報発表に対するアナウンス体制の遅れや、緊急避難スペースの確保不足は、「持続可能な社会とは何か」という根源的問いを投げかけている。

理念が理念として終わらず、非常時にも「人を守る力」として機能するかどうか。その検証は、万博という“未来の実験場”において、避けて通れない責任である。

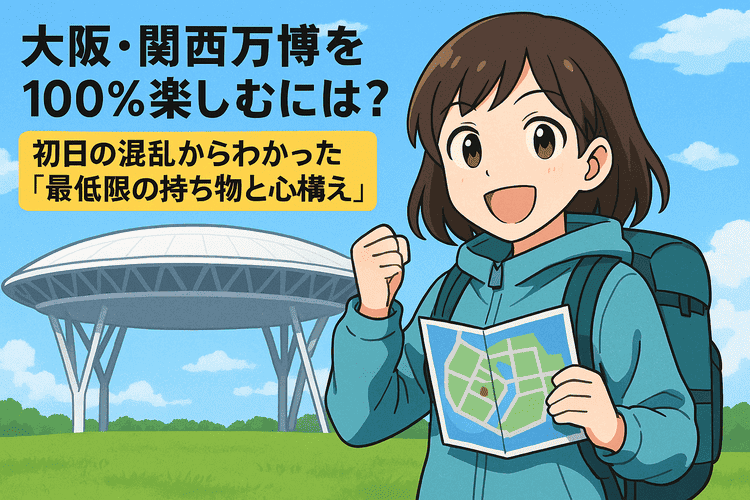

初日の教訓から見えた、“楽しむための事前準備”とは

混乱が続いた開幕初日を経て、来場者側にも一定の備えが求められることが明らかになった。万博を存分に楽しむためには、事前の情報収集と対策が鍵を握る。

まず、通信障害や電波不良に備えて、スマートフォンのQRコードやチケット情報は事前にスクリーンショットで保存しておくことが基本だ。あわせて、紙に印刷した控えを持参すれば、万が一のトラブルにも対応できる。地図アプリも不安定になる可能性があるため、PDF形式の会場マップや行きたいパビリオンの情報を事前に確認し、簡易メモとして手元に持っておくと安心だ。

天候対策も不可欠である。夢洲は海に囲まれた人工島であり、風雨が強まりやすい地形であることから、携帯用レインコートや防水カバー、替えの靴下などを備えておくことが望ましい。春とはいえ気温が下がる場面も想定されるため、寒暖差に対応できる羽織ものやタオル類の携帯も有効だ。

さらに、飲食エリアの混雑回避には弁当の持参や混雑時間帯をずらすことも選択肢となる。万博会場内には、子ども向けエリア「MIRAPPA(ミラッパ)」に隣接して「ピクニックスペース」も設けられており、併設カフェで購入した食事を楽しめる場所として活用できる。ただし、会場全体の設計上、屋外での自由な飲食や休憩が可能なスペースは限られている可能性がある。混雑や天候の影響を考慮し、事前に会場マップを確認し、休憩や食事の計画を立てることが、快適な来場体験につながるだろう。

そして何より重要なのは、「予定どおりに進まなくても大丈夫」という柔軟な心構えである。行列や遅延はイレギュラーではなく、ある種の“前提条件”であるとの認識を持つことで、焦りや苛立ちを避けやすくなる。予測不能な事態に備えつつ、いかに「余白」を残して回遊するか。それが、万博という非日常空間を心から楽しむための第一歩になる。

「初日だから」の言い訳を超えて、構造的な是正を

運営側は「開幕初日の課題を改善していく」と説明するが、その言葉の裏で問われているのは、初日を“試運転”と捉えた意識そのものである。半年という限られた会期の中で、万博の評価は「数日以内」に定まるという現実を見据えなければならない。

技術偏重でも理念優先でもない、現実と人間中心のオペレーション設計こそが、今後の信頼回復のカギを握る。万博の理想を“絵に描いた未来”に終わらせないためにも、運営体制の抜本的な見直しが急がれる。