なぜ「赤いきつね」広告は燃え上がったのか? SNSで巻き起こる異例の騒動

炎上している「赤いきつね」の広告が、思わぬ波紋を広げている。広告表現に対する批判がSNS上で燃え上がる中、その火付け役とされる人物が「マッチポンプ疑惑」の中心として注目を集めている。

今回の騒動は、即席麺ブランド「赤いきつね」の新広告が公開された直後に発生した。アニメを用いたビジュアル表現に対し、SNS上で「非現実的な女性表象」や「男性版キャラクターと比較して頬の赤さが異なる」といった指摘が相次いだ。

批判の矛先は、広告に潜む男性視線やジェンダー表現の偏りに向けられ、企業のリスク管理不足を問う声が強まった。

非実在型ネット炎上が現実の炎上に? 新たなトレンドが注目されるきっかけに

今回の「赤いきつね」広告騒動は、実際には存在しない問題を意図的に作り出す「非実在型ネット炎上」という概念が現実の社会現象として注目されるきっかけとなった。通常、ネット炎上は特定の表現や言動が引き金となって自然発生的に拡大していくものだが、今回のケースでは、その問題が最初から「つくられたもの」だったのではないかという疑惑が持ち上がっている。

広告自体に対する問題提起が、意図的に拡散され、それが実際の大規模な炎上へと発展するという流れは、広告リスク管理の新たな課題として浮上している。この事例は、単なる批判ではなく、企業がいかにして「仕組まれた炎上」に巻き込まれるかという現実を象徴しており、SNS社会の新たな脅威を示すものとなった。

SNSで火をつけて利益を得る? 中村ホールデン梨華氏に浮上したマッチポンプ疑惑

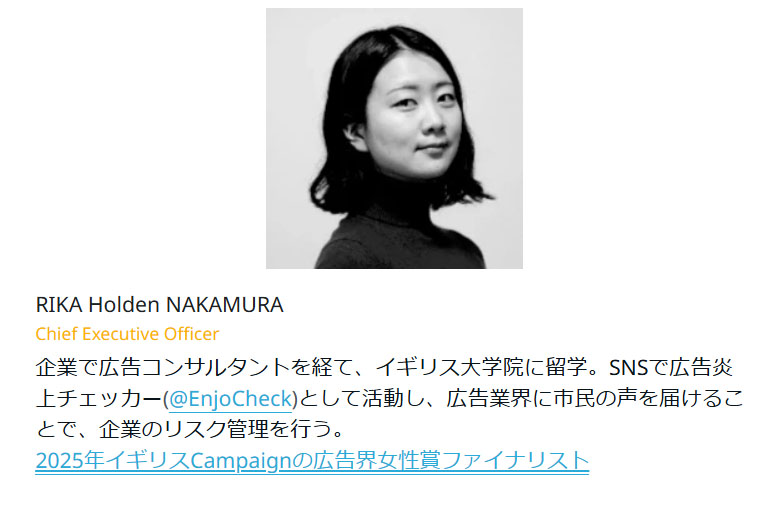

この議論の火種を投じたのが、広告炎上チェッカーの「AD-LAMP」代表を務める中村ホールデン梨華氏である。中村氏は、問題の広告に対する批判をSNS上で積極的に展開し、表現に潜む社会的・文化的問題を鋭く指摘した。投稿は瞬く間に拡散され、ネット上での議論を加速させる結果となった。

しかし、この動きに対して、SNS上では「マッチポンプではないか」との批判が噴出。というのも、騒動の火付け役となった中村氏は、その直後に「カップ麺のアニメ表現の炎上事例を分析する」有料セミナーを開催すると発表したためである。

自らが火をつけた問題を商機に変える手法に対して、「情報商材業者のようだ」との非難が相次いだ。

特にSNSでは、「自分で炎上を仕掛け、問題が大きくなるとその解決法を有料で提供するのはマッチポンプそのもの」との声が目立つ。広告業界におけるリスク管理の専門家であるはずの中村氏が、自らのビジネスのために炎上を利用しているのではないかという疑念が広がっている。

過去の炎上事例と今回の騒動を比較、何が異なるのか?

今回の「赤いきつね」広告炎上と過去の炎上事例を比較すると、明確な違いが浮かび上がる。過去には、特定の企業が意図せずにステレオタイプな表現を用いてしまい、消費者からの批判が巻き起こるケースが多かった。しかし、今回のケースでは、炎上の発端となった指摘自体が、炎上リスク管理の専門家から発せられているという点が異例だ。

また、過去の事例では、企業が自ら問題を認識し、謝罪や対策を講じることで事態を収束させてきた。しかし今回の問題は、批判の発端となった中村氏が、自らのビジネスに結びつける形で議論を拡大させた点で、単なる広告炎上の枠を超えている。

AD-LAMPとは

中村氏が代表を務める「AD-LAMP」は、広告リスク管理と社会的責任を掲げる団体として知られている。この団体には、各界で影響力を持つ著名人がサポーターとして参加しており、その支援がAD-LAMPの社会的信頼を高めてきた。

例えば、エッセイストでありメディアパーソナリティとして知られる小島慶子氏は、メディアやジャーナリズムにおける多様性と公平性の重要性を訴える活動で知られ、AD-LAMPの理念に共鳴している。さらに、東京工業大学の准教授であり、ジェンダー研究における専門家として活躍する治部れんげ氏も、広告表現の社会的影響について鋭い視点を提供している。

また、写真研究者の小林美香氏は、広告におけるジェンダー表象の問題に取り組んでおり、AD-LAMPの活動における重要な知見を提供している。加えて、The Breakthrough Company GOのクリエイティブディレクター、砥川直大氏は、企業のブランディングや新規事業開発の観点から支援を行い、社会的課題解決を目指すクリエイティブ戦略の推進にも関わっている。

これらの支援者たちの存在は、AD-LAMPが掲げる理念の正当性を強化する一方で、今回の騒動によってその信頼に疑問符が付く事態となっている。

AD-LAMPの理念と矛盾する現実──「炎上から学ぶ社会」を目指して

AD-LAMPは「炎上から学べる社会をつくる」という理念を掲げ、次のように宣言している。

「炎上は、意図せずに傷つけてしまった人たちの価値観が背景にあります。私たちは、その声を広告表現の代替案に発展させ、より良い顧客理解につなげることを目指しています。」

しかし、その理念とは裏腹に、今回の騒動をきっかけに、団体の活動がビジネス的利益のために利用されているのではないかという疑念が拭いきれない。

とはいえ、広告業界におけるジェンダー問題や表現リスクは、今後も避けて通れない課題である。今回の事件を通じて、企業と広告業界全体が再びその責任を問われることになるだろう。