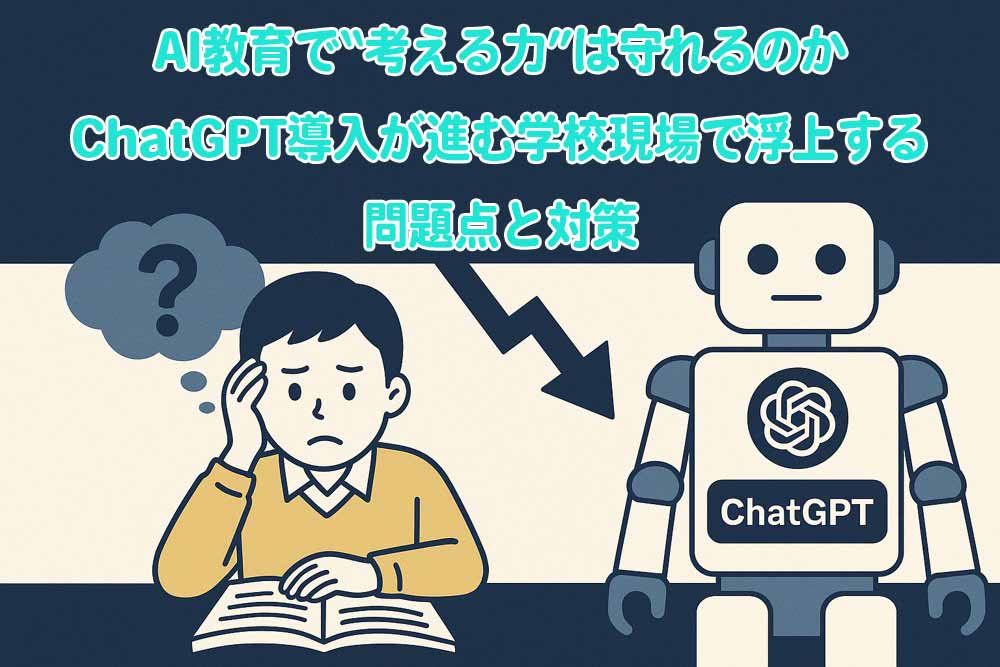

生成AI「ChatGPT」などの大型言語モデル(LLM)の普及に伴い、日本の教育現場でも活用が急速に広がっている。しかし一方で、「考えることをAIに任せすぎる」ことへの懸念も現場から浮上している。本稿では、導入事例と研究をもとに、教育におけるAIとの適切な関わり方を探る。

日本の学校で進む生成AI導入 ― パイロット校の教員研修

千葉県船橋市立飯山満(はさま)中学校は、文部科学省の「生成AIパイロット校」としてChatGPTを活用した教員研修を進めている。教員たちは、アイデア出し、評価観点の設計、テスト問題作成など、業務にAIを組み込む方法を模索している。また、プロンプトの書き方や出力の検証を学びながら、実践的な活用スキルの定着を図っている。

特に特徴的なのは、教員自身が週1回、使用したプロンプトとその結果をPadletに共有し、学校全体でノウハウを蓄積している点である。これにより、教員間の学びが加速しつつある。一方で、「使い方が分からない」「生徒への説明が不安」といった声も残り、AIリテラシー格差が課題として浮上している。

高等教育での動き ― 滋賀大学の ChatGPT Edu 導入

大学でもAI導入が進んでいる。滋賀大学は2025年4月からOpenAIが教育機関向けに提供する「ChatGPT Edu」を導入する予定である。活用領域は、プログラミング教育、語学学習、論文執筆支援、学習データ分析による個別最適化など、実践的な範囲に広がる。

また、教育総合研究所(コアネット)は、AI活用において教員と学生の双方のAIリテラシーが不可欠だと指摘する。AIの利便性だけではなく、その限界や誤りを理解し、生成物を批判的に検証する力が求められている。

リスクと矛盾:思考力低下の懸念との対峙

導入が進む一方で、AI依存が学習に悪影響をもたらす可能性は無視できない。

● 生徒の“丸投げ利用”の増加

レポートをAI生成のまま提出する、内容理解が伴わないまま課題が完成するなど、思考や構成のプロセスが失われるケースが確認されている。これは文章力や論理構築力の低下につながる恐れがある。

● 評価制度の遅れ

現在の評価制度は「完成物」に偏りがあり、AIを使用したかどうか、生徒自身の思考プロセスがどう機能したかを十分に評価できていない。

● 思考訓練の喪失

大前研一氏が提唱する「RTOCS(他人の立場に立つ思考)」のような深い思考訓練が、AI依存によって十分に実施されなくなる可能性が指摘される。

信頼性のある“使い方”と未来への指針

AI導入のメリットを保ちつつ、思考力の低下を防ぐためには次のような取り組みが現実的である。

① 教員研修の強化

プロンプト設計、活用シーンの整理、出力結果の検証など、教員自身が体系的にAIスキルを習得する必要がある。

② AI利用前の思考プロセスの可視化

生徒に仮説、構想、問いの立て方などを課題前に記述させることで、AIに頼る前の「自分の思考」を保証する。

③ AIリテラシー教育の必修化

AIの限界、誤りの見抜き方、プロンプト設計、批判的思考を体系的に学ぶカリキュラムが求められる。

④ 評価制度の見直し

完成物だけでなく、仮説や下書き、AIとのやり取り(プロンプト)などプロセス全体を評価対象に含めるべきだ。

結論

日本の教育現場では生成AIの導入が加速し、教員研修や大学での活用など一定の成果が見え始めている。しかし、AIに思考を委ねすぎると、学習者の“考える力”が損なわれるリスクは依然として残る。重要なのは、AIを便利な代替手段としてではなく、思考を深めるための補助輪として活用できる環境と制度を整えることである。AIとの対話を通じて深まる思考を教育の中心に据えることが、これからの学校に求められる。