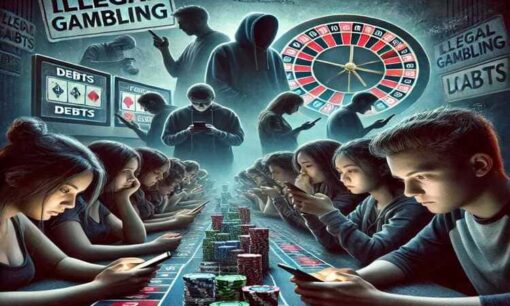

SNSで「裏垢女子」を名乗るアカウントが増えるなか、女性になりすました投稿を起点に、出会い系アプリのサクラ被害や高額請求を伴う飲食店トラブルへ誘導されるケースが複数の公的機関で確認されている。ABEMA Prime の取材では、こうしたアカウントを大量運営し広告収益を得ていた男性が証言し、SNSの匿名性が複数の金銭トラブルの“入口”をつくり出す構造が浮かび上がった。警視庁や消費者庁が注意喚起を行う状況は、利用者が気づかぬうちに誘導の流れに巻き込まれるリスクを示している。

裏垢女子なりすましアカウントの実態と誘導の手口

SNSでは「裏垢女子」を名乗る匿名アカウントが広く見られ、その多くが外部サービスへの誘導を目的とする業者によって運営されている可能性が指摘されている。ABEMA Prime の取材では、裏垢女子を装ったアカウントを大量に運営し、広告収入を得ていた男性の存在が明らかになった。

こうしたアカウントが単独の問題にとどまらず、出会い系アプリでのサクラ被害や飲食店での高額請求といった別種のトラブルにつながりやすい“入口”になっている点に注目したい。SNSの匿名性が、なりすまし・誘導・金銭被害という一連の流れを生みやすい仕組みをつくり出している。

ABEMA Prime に取材協力した男性・ジン氏(24)は、「裏垢女子アカウントの8〜9割は業者が運営している」と証言した。女性になりすました投稿に反応が集まり、その流れで出会い系サイトやLINEへ誘導し、登録数に応じて成果報酬を得る仕組みが語られている。

収益は登録1件につき数百円で、月収が20〜30万円に達することもあるという。証言に基づく数字ではあるが、匿名アカウントが広告誘導の温床となりやすいSNSの特性を踏まえると、実態の一端を示す内容といえる。

投稿に使用される画像が無断で取得したものであれば、著作権侵害や肖像権侵害に該当する可能性があり、弁護士はこの点を特に問題視している。

出会い系アプリで続くサクラ被害——SNSの誘導が入口に

消費者庁や国民生活センターには、出会い系アプリのサクラ被害に関する相談が継続的に寄せられている。裏垢女子を名乗るアカウントが外部アプリに誘導し、そこでのメッセージ返信に必要なポイント購入を繰り返させる典型的な手口が見られる。

●典型例(消費生活センター公表情報を基に再構成)

40代男性がSNSで知り合った“女性”の勧めで出会い系アプリに登録した。アプリ内では「今すぐ会える」といったメッセージが続いたが、返信には都度ポイント購入が必要で、最終的に数万円を費やしたものの対面には至らなかった。センターは「組織的なサクラの可能性が高い」と説明している。

利用者が「もう少しで会える」と期待を抱かされ、課金を続けてしまう点がサクラの特徴とされる。

SNSからぼったくり店へ誘導されるトラブル

警視庁には、SNSで女性を名乗るアカウントの誘いによって飲食店を訪れ、高額請求を受けたという相談も寄せられている。誘導役のアカウントが事後に削除され、連絡が取れなくなる点はサクラ被害との共通項といえる。

●典型例(警視庁の注意喚起を基に再構成)

20代男性がSNSで知り合った“女性”と都内のバーに入店した。短時間の滞在で高額請求を受け、拒否すると複数の店員に囲まれ支払いを迫られた。警視庁は「SNSの誘いを悪用したぼったくり手口が存在する」と注意喚起している。

SNSを軸にした“危険ゾーン”の連鎖——この記事が伝える核心

裏垢女子のなりすまし業者、出会い系アプリのサクラ、ぼったくり店舗が一体の組織として動いていると断定できる証拠は確認されていない。ただし、複数の公的機関が公表する相談事例を照合すると、

「SNSで女性を装うアカウント → 外部サービスへの誘導 → 金銭的被害」

という流れが、別々の事案に共通して現れている。

この記事が重視するべき点は、個別の被害の羅列ではなく、SNSという環境そのものが複数のトラブルの“入口”として機能している構造である。アカウントの削除が容易なSNSでは、被害発生後に誘導元と連絡が途絶える例が多く、構造的な弱点がトラブルの広がりを促している。

被害防止のために確認したいポイント

警視庁や消費者庁は、次の点に注意するよう呼びかけている。

- SNSで知り合った相手が外部サイトを案内してきた場合は慎重に対応する

- 「すぐ会える」「安い店がある」などの誘いは警戒する

- 料金体系が不明瞭な飲食店には入らない

- 不審な請求があればその場で支払わず、警察や消費生活センターへ相談する

匿名アカウントの真偽を見抜くことは難しいが、誘導の典型パターンを知っておくことで被害の回避につながる。