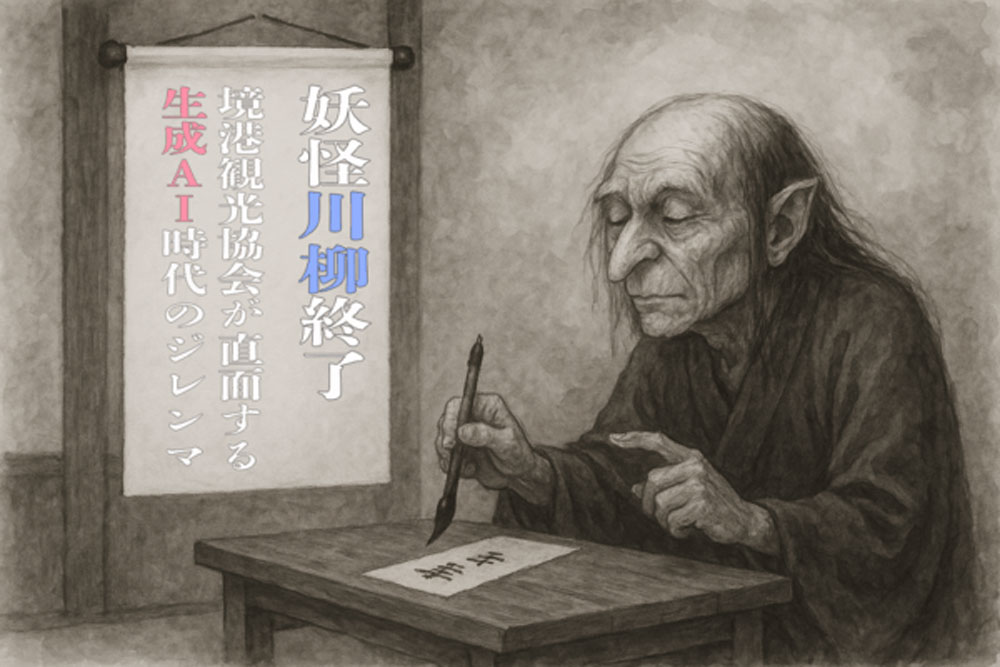

鳥取県境港市の名物イベント「妖怪川柳コンテスト」が、現在募集中の第20回をもって終了する。日本海新聞(NetNihonkai)がYahoo!ニュースに配信した記事や、テレビ朝日系「グッド!モーニング」の報道によると、主催する境港観光協会は「生成AIによる作品と人間の作品の判別が難しくなったこと」を主な理由に挙げている。

AI作品との判別が困難に「妖怪川柳コンテスト」が今年で終了

日本海新聞が報じ、Yahoo!ニュースでも配信された記事によると、「妖怪をお題に世相や流行を詠む」ことを狙いとしてきた妖怪川柳コンテストは、作品を募集中の第20回を最後に幕を下ろす。主催する境港観光協会は、生成AIの発達によって川柳を容易に量産できるようになり、「人間が考えた句」と「AIが作った句」の違いを審査の現場で見極めることが難しくなっていると説明する。

テレビ朝日系「グッド!モーニング」でもこのニュースが取り上げられ、協会側は「人工知能の進歩によって、作品の出どころがわからなくなり、公平な審査が揺らぎかねない」という趣旨のコメントを示したとされる。

一方、コンテストはすぐに打ち切られるわけではない。第20回の募集と審査は予定どおり行われ、境港観光協会は今後について「体験型の新たな妖怪企画」を検討しているとコメントしている。

背景に生成AIの精度の高まり 類似の事例は

妖怪川柳コンテストは、漫画『ゲゲゲの鬼太郎』の作者・水木しげるさんの出身地である境港市を「妖怪のまち」として全国にPRする目的で、2006年にスタートした。妖怪をテーマに、社会の風潮や流行を五・七・五に詠み込む市民参加型の企画として、地元観光の大きな柱の一つとなってきた。

日本海新聞によると、現在募集中の第20回が節目であり、ここでいったん終了する方針が固まった。境港観光協会は、生成AIの発達によって妖怪川柳を「簡単に作れる」ようになったことで、従来想定していなかった問題が浮上していると説明する。大量のAI作品が応募される可能性や、その中から人力で優れた作品を選び出す審査コストの増大も、背景にあるとみられる。

類似の懸念は、ほかの創作コンテストにも広がっている。SNSでは、川柳や標語、作文の募集にAI生成文が紛れ込み、入賞してしまったケースへの言及や、「今後は俳句や写真コンテストも影響を受けるのではないか」といった声が繰り返し上がっている。

また、AIと人間の作品を見分けられるかどうかについては、詩や芸術の分野で実験研究も行われている。例えば、英語の詩を題材に、人間の作品とAIが生成した作品を見分けてもらう実験では、特定の条件下で、参加者が両者を十分に区別できなかったとする報告もある。生成AIの精度が上がるにつれ、「どちらが人間の作なのか」を巡る議論は、実務レベルでも現実的な問題になりつつある。

AIと人間の創作の折り合いをどうするべきか 一つの回答例

境港観光協会が今回示した「終了」という選択は、生成AI時代において、人間の創作をどう扱うかという問いに対する、一つの現実的な回答と見える。

第一に、AI作品の排除は技術的に難しい。短い定型詩である川柳は、言語モデルが得意とする形式の一つであり、審査員が「これはAIだ」と確信を持って断定するのは容易ではない。AI検出ツールの導入も考えられるが、短文で精度を安定させるのは難しく、誤判定によって人間の作品が排除されるリスクもある。

第二に、AI作品の大量投稿と審査負担の非対称性がある。AIであれば、コストをほとんどかけずに大量の作品を生成できる一方で、それを読む審査員の時間と労力は有限だ。日本海新聞記事に対するネット上のコメントにも、「作るコストと審査コストのバランスが崩れている」といった指摘が見られる。

第三に、「AIでも面白ければ良いのではないか」という価値観との折り合いである。SNS上では、「投稿者がAIを使うかどうかも含めて“創作のセンス”だ」「むしろAIと人間の作品を混ぜて競わせればいい」という意見も少なくない。AIを全面的に排除するのではなく、「AIをどう活用したか」を評価対象にする考え方もありうる。

しかし、今回の妖怪川柳コンテストは、あくまで地域観光と市民参加を目的とした企画であり、AI時代のルール設計や検出技術の実験場ではない。限られた人的・財政的リソースの中で、「AI対策」に踏み込むよりも、より直接的に人が集まり、体験を共有できる新たな企画にリソースを振り向ける――境港観光協会の判断は、そうした優先順位の変更でもある。

AIと人間の創作の折り合いをどうつけるか。

- AI利用を明示した部門を新設する

- その場で詠むライブ形式のコンテストに切り替える

- AIによる一次審査と人間による最終審査を組み合わせる

といった「設計の工夫」はありうるが、それを実装する体力がすべての主催者にあるわけではない。今回のケースは、「続けるための改革」ではなく、「いったん終える」という選択肢もありうることを示した例として、今後の議論の参照点になりそうだ。

“妖怪のまち”が示したのは AI時代の創作と観光の分岐点

妖怪川柳コンテストの終了は、鳥取・境港にとって、一つの時代の区切りであると同時に、生成AI時代における創作イベントの難しさを可視化する出来事でもある。

日本海新聞とYahoo!ニュースの報道、およびテレビ朝日のニュース番組によれば、境港観光協会は「AI作品との判別の困難さ」を正面から理由として掲げたうえで、今後は体験型の妖怪企画に舵を切る意向を示している。それは、AIと競う場をつくるのではなく、人と人が直接出会い、妖怪の物語を共有する場に比重を移す選択でもある。

AIの発達は、言葉やイメージの生成そのものを容易にし、「作ること」のハードルを下げた。その一方で、「誰が作ったのか」「どのように作られたのか」を保証するコストはむしろ高まっている。妖怪川柳コンテストの終了は、その非対称性に直面した一つの地域イベントが選んだ解であり、今後、全国各地のコンテストや公募事業が同じ問いに向き合うとき、避けて通れない論点を先取りしている。

妖怪たちは、人間の社会が見えない不安やジレンマを抱えたとき、その姿を借りて語られてきた。AIという新たな「見えない存在」とどう付き合うか――境港の選択は、その問いを私たちに静かに投げかけている。