退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスが、弁護士法違反の疑いで警視庁の家宅捜索を受けたのは10月22日のこと。

警視庁によると、同社は退職希望者を弁護士にあっせんし、紹介料として報酬を得ていた疑いがある。2022年のサービス開始以来、累計利用者は4万人を超え、退職代行業界では圧倒的なシェアを誇っていたが、急成長の裏で社内は“パワハラと恐怖”が支配する異常な職場だったという。

集英社オンラインの取材に応じた元従業員A氏は、会社の「企業体質の歪み」が今回の捜査に至るまでの土壌をつくったと証言した。

社長夫妻による“公開処刑”──ミスは赤字で晒される

A氏によると、社内では社長・谷本氏とその妻(同社の部長)が従業員の日報に容赦ないコメントを書き込んでいたという。

「『○○くん、今日いたの?』『この仕事でお金もらってる自覚ある?』など、人格否定のような言葉が日報に書かれるんです。しかも全員が見られる社内共有フォルダで。書かれる側は毎日怯えていました」

さらに、2週に一度、全社員に送られる「ミスのPDF」が存在した。そこには従業員全員の名前とミスの内容・回数が一覧化され、特にミスが多い社員の名前は赤文字で強調されていた。

「『こんなにミスあるのヤバくない?』というコメントとともにPDFが送られ、社長から“喝”が入ります。社員は恐怖で反応すらできず、せめて涙マークのリアクションをつけるくらい。みんな萎縮していきました」

一見して成果主義のように見えるその仕組みは、実態としては「公開処刑」だった。社員たちは競い合うのではなく、互いに怯え、発言を避けるようになっていった。

退職代行会社の社員が退職代行を使って辞めるという皮肉

やがて、そのストレスは限界を迎える。A氏によれば、アルバトロスを辞めた社員のうち、少なくとも5名が“同業他社”の退職代行を利用して退職していたという。

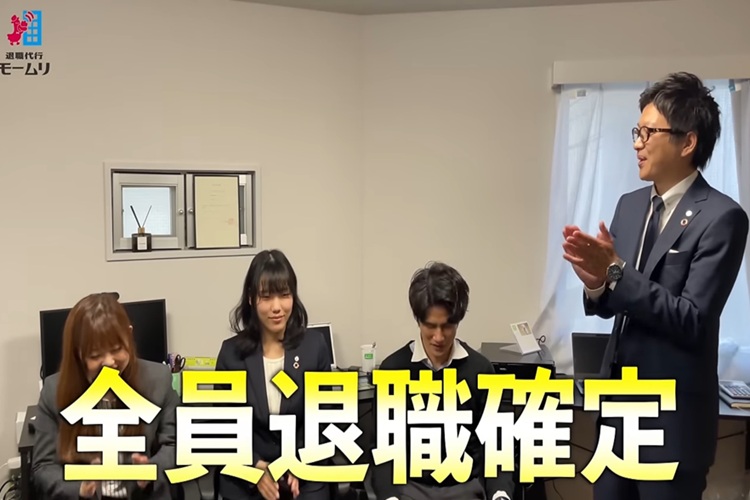

「初めて退職代行で辞めた社員が出た時、谷本社長は『ネタにしよう』と言ってYouTubeで動画にしたんです。でも炎上して批判が殺到し、すぐ削除されました」

“助ける側”が“助けられる側”になるという倒錯。

退職代行業界のリーディングカンパニーが、自社社員をすら守れない状況に陥っていたことは、象徴的といえる。

社長の気まぐれとSNSでの“匂わせ攻撃”

A氏によれば、谷本社長のパワハラは「意図的な教育」ではなく、「気分で人を攻撃するタイプ」だったという。

「谷本社長は、会議で部下を呼び出し『どうしてくれるの?』『論破してみろよ』と詰めるんです。明確な指導意図はなく、単に自分の感情をぶつけているようでした。

さらに、X(旧Twitter)で『結論ファーストで話せない人は仕事ができない』などと投稿し、誰のことを指しているか分かるような“匂わせ”を書いていました。社内では『あれ私のことじゃ…』と傷つく社員も多かったです」

もともと谷本氏はカラオケ店で働いていた経歴を持ち、「ブラック企業を変えたい」と語って起業した人物だ。だが、A氏はその言葉を「皮肉」と捉えている。

「『自分がやられたことを繰り返しているだけ』なんです。自分が嫌だった構造を、自分の会社で再現してしまっている。まるで鏡のようでした」

理念と現実の乖離──「助けたい」社員たちの葛藤

「モームリ」には、もともと“人を助けたい”という理想を持つ社員が多かったという。

退職代行を利用して会社を辞めた経験を持つ人が、「今度は誰かの力になりたい」と入社するケースもあった。

「今回の弁護士法違反も、現場と経営陣の意識の乖離が大きいと思います。

現場は利用者を支えたいという気持ちが強いのに、上層部は『新たなビジネスチャンス』としてしか見ていなかった。理念よりも収益を優先していました」

社内の矛盾に気づきながらも声を上げられない社員たち――。

「退職代行のいらない社会を作る」という企業理念は、もはや社内の現実とは真逆の位置にあった。

「ブラック企業をなくす」前に、自らの“モームリ文化”を正せ

警視庁によると、アルバトロス社の退職代行サービスでは残業代請求など、非弁行為の疑いもあるといい、今後さらに業務実態の解明が進められる見込みだ。

だが、問題は法的な側面だけではない。

社員が委縮し、声を上げられずに退職代行を使わざるを得ない――その企業文化こそが、社会的な“モームリ”を象徴している。

「退職代行のいらない社会」を掲げた企業が、まず救うべきだったのは、自社の社員だったのではないか。