ファッションブランド「GALFY(ガルフィー)」の公式Instagramに投稿された画像が、ネット上で物議を醸している。モデルが人気漫画『斉木楠雄のΨ難』の主人公を想起させる姿で登場し、しかも商品リンク付きで商用利用されていたのだ。作者・麻生周一氏がXで反応したことで、さらに波紋が広がった。

【追記:2025年10月4日】

本記事で取り上げた「GALFY公式SNSにおける『斉木楠雄のΨ難』キャラクター類似表現」について、原作者の麻生周一氏よりX(旧Twitter)にてコメントがありました。

「僕は自分の作品の権利にルーズというかカバい人間なので、あんまり怒らないであげて欲しいです。というか時事とかパロディとかめっちゃする僕が自分がやられて怒るわけ無いし怒る資格もないです…。本当にダメな時は裏で集英社を通してダメってちゃんと言いますんでこの話はもう終わり!まぎらわしいポストをしてしまいすみませんでした🙇♂️」

本記事におきましても、麻生氏の一次情報から深読みをし、ご本人の意図とは異なる内容となっておりましたことをお詫び申し上げます。作品権利者のコメントを尊重し、事実関係の訂正とともに、本件に対する誤解が拡散しないようここに明記いたします。

一方で、著作権・商標・知的財産権などの法的説明部分は、あくまで一般論および事実に基づく内容であり、今回の個別事案に対する断定的評価ではありません。そのため該当部分については修正を行わず、原文のまま掲載しております。

(初出:2025年10月3日/更新:2025年10月4日)

“斉木楠雄風”ビジュアルにファン騒然

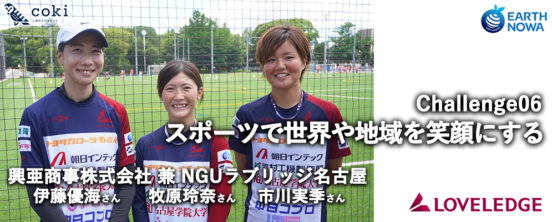

GALFY(ガルフィー)の公式Instagramに映っていたのは、ピンクの髪、緑のカラーサングラス、そして頭部から突き出す2本のアンテナ。制服こそ着ていないが、ファンなら一目で人気漫画『斉木楠雄のΨ難(さいきくすおのさいなん)』の主人公・斉木楠雄を連想する姿だ。

これがガルフィー公式Instagramに堂々と掲載され、公式HPのトップにも同じモデルの斉木楠雄風コスプレ画像の商品ページが並んでいる。これが「無断コスプレの商用利用では?」と疑問の声が相次いだ。

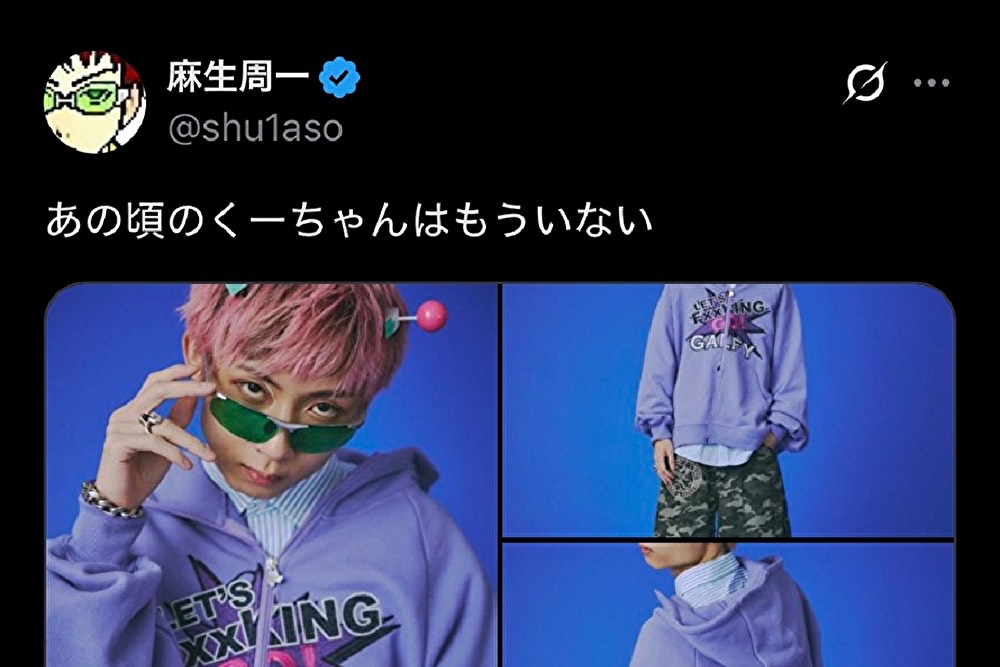

作者・麻生周一の“意味深リアクション”

同漫画の作者である麻生周一氏は、自身のX(旧Twitter)で「あの頃のくーちゃんはもういない」とコメントを添え、この画像を紹介。「くーちゃん」とは作中で母が斉木を呼ぶ愛称だ。

モデル本人はこの麻生氏の投稿を引用ポストし「3万円くらいのコーヒーゼリーを買ってきてお祝いします」と素直に喜んだ。ちなみにコーヒーゼリーは斉木楠雄の好物だ。

それに対し、麻生氏は次のように返信した。

「あ、もしかしてこの写真の方ですかね?たくさん斉木をやってくださってありがとうございます😊 ガルフィーに怒られても責任は負いませんが!w」

一見友好的なコメントに見えるが、ネットでは「皮肉混じりでは?」との解釈が飛び交った。

「もしかしてこの写真の方ですか」は事前の交友関係や許諾が無いこと、「ありがとうございます」は社交辞令であり本心ではなく、「責任は負いません」は無断利用を暗に指摘しているのではないか、という憶測だ。

【追記:2025年10月4日】

10月4日、麻生氏Xにて怒る意図は無かったとの声明がございましたため、訂正させていただきます。

ガルフィー公式の“歓喜投稿”が火に油

さらに問題視されたのが、ガルフィー公式Xの反応だった。同じく麻生氏のポストを引用し、

「おおおおおお!麻生先生!!!!」

と大はしゃぎ。無断コスプレに関する謝罪や説明は無く、逆に「(着用はコチラ👇シレット)」と商品リンクを貼り付け、まるで「作者公認」「公式コラボ」かのように見せる商売っ気を前面に押し出したのだ。

これってアリなの?SNSには心配の声

SNSでは、以下のように著作物やキャラクターの権利を心配するコメントが飛び交った。

「怒られてる!!怒られてますよ!!はやく気づいて!!」

「個人的にサイキ概念ファッションを楽しむ事と版権キャラつかって勝手に仕事する事は違うでしょ」(原文ママ)

「勝手にコスプレして、洋服の宣伝案件に行って仕事したって事…?」

「斉木楠雄の件、モデルがすごい叩かれてるけど、ガルフィーが公式に許可取ってるって思って撮ったんじゃないのかな?」

モデルが自己判断でコスプレをして撮影に臨んだのか、ブランド側からのコスプレ依頼があったのかなどの詳細は不明だ。ただ、ブランド公式SNSに商品リンクとともに掲載された事実がある以上、「作者や出版社の権利を軽視しているのではないか」という批判が優勢だ。

【追記:2025年10月3日】

10月3日20時頃、モデルの男性がSNSを更新し、当該撮影に関して「スタイリングおよび撮影に関わるその他演出は、制作側の意向・指示によるものであり、私自身の独断によるものではございませんでした」との声明を発表されました。

著作権・商標は誰のもの?

『斉木楠雄のΨ難』は集英社『週刊少年ジャンプ』で連載された作品であり、著作権は作者と集英社、ライセンス管理会社である小学館集英社プロダクション(ShoPro)などが関わる。集英社のFAQにも「キャラクターの無断利用は不可」と明記されており、商用利用には必ずライセンス契約が必要だ。

つまり作者がSNS上で「ありがとう」と述べたとしても、それが包括的な許諾になるわけではない。実際には出版社やライセンス管理会社の判断が優先される。

無断コスプレ商用利用で想定されるリスク

出版社や著作者に許諾を得ずに、無断コスプレを商用利用した際のリスクとしては以下のようなものがある。

著作権侵害:キャラクターの特徴を組み合わせて商業宣伝に使えば、「翻案権の侵害」に該当する可能性が高い。(翻案=既存の作品を原案・原作として、新たに別の作品をつくる行為)

商標法違反:作品タイトルやキャラを想起させる利用が商品販売と結び付けば、混同や商標権侵害を問われ得る。

不正競争防止法:著名キャラを利用して“コラボ風”に見せた場合、出所混同とされるリスクがある。

仮に作者本人が「訴える気はない」というスタンスを示したとしても、集英社やライセンス管理会社が権利行使に踏み切る可能性は残る。

ファッション界の “オマージュ”文化と“無断利用”の境界線

ファッション業界では「オマージュ」「パロディ」「リスペクト」と称して、既存カルチャーの要素を引用することは珍しくない。しかし法的には「オマージュだからOK」にはならない。著作権・商標・不競法いずれかに抵触すれば、呼び名に関わらず「侵害=アウト」となる。

特に今回のように、キャラの主要要素を組み合わせ、公式SNSで商品リンクに直結させた行為は「オマージュ」ではなく「無断商用利用」と判断されやすい。

管理体制の甘さと企業SNSの軽率さが招いた炎上劇

今回の騒動は、

・キャラを強く想起させるビジュアル

・商品リンクを直結させた商用投稿

・企業公式SNSのはしゃいだ反応

が重なり、炎上に発展した。

本来であれば、撮影後の写真確認の段階で著作物やキャラクター権利への配慮がなされるべきだった。ところが、チェック体制をすり抜け、公式SNSでそのまま発信されてしまったこと自体が、ブランドのPRにおける品質管理体制の甘さを露呈している。

また、「オマージュだから大丈夫」という安易な発想は法的リスクを覆い隠すものに過ぎない。今後、同様のケースを避けるためには、権利処理を徹底し、SNS投稿前に二重三重の確認プロセスを設けることが求められる。

今回の炎上騒動は、ファッションブランドにとって“話題性”ではなく“コンプライアンス”の重要性を改めて突きつけた事件といえるだろう。