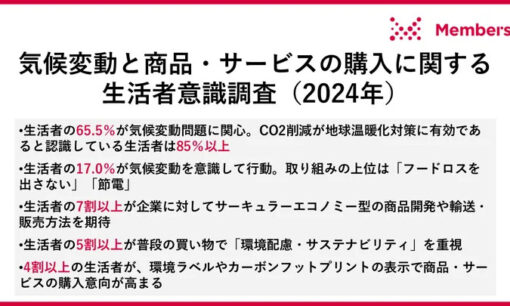

アフターピルの市販化が進む一方で、女性の本音は利便性と不安の間で揺れている。ON-CLINICの200人調査から見えた課題とは。

市販化で広がる選択肢、なお残る情報格差

2025年、政府が進めるアフターピル市販化に注目が集まっている。医師の処方がなくても薬局やオンラインで購入できる体制が整い、利便性は飛躍的に高まった。しかしON-CLINICが実施した調査(20〜40代女性中心、200人回答)では、61%が「市販化を知らなかった」と答えている。制度の新しさや情報不足から、世代間で認知度に差が生じている現状が明らかとなった。

利便性の一方で募る不安

「病院に行かずに済むのは助かる」と肯定的に捉える声がある一方で、「副作用が出ても相談できないのは怖い」との不安も少なくない。ピルは避妊に限らずPMSや生理痛の改善など幅広い目的で使われており、自己判断のみでの服用にはリスクが伴う。アクセスが容易になったからこそ、医師や薬剤師に相談できる仕組みの整備が不可欠となっている。

医師の前での服用義務化をめぐる賛否

特に議論を呼んでいるのが「購入時に医師の前で服用する義務化」である。調査では34.5%が「安心」と答える一方、同程度が「不要」と回答した。「悪用防止には有効だが羞恥心の壁が高まる」「プライバシーを侵害する」といった声も寄せられ、賛否は割れている。安全性の確保と利用者の自由をどう両立させるかは、制度設計の核心といえる。

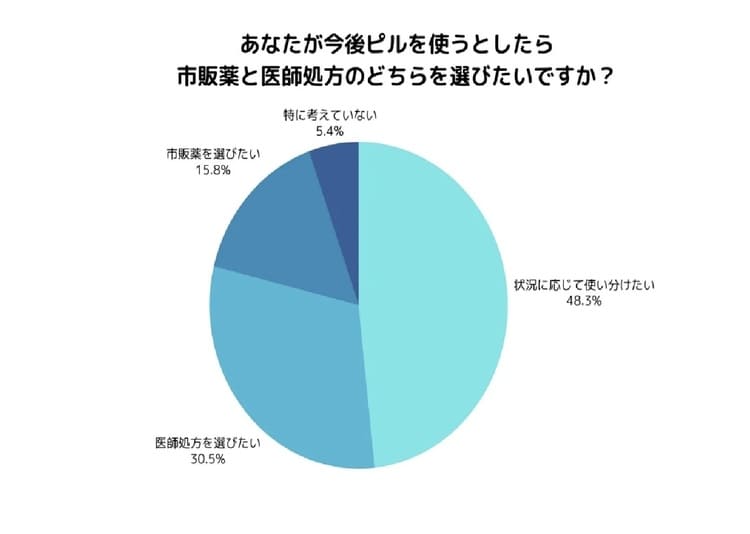

医療とセルフケアの共存を模索

回答の約半数は「医師処方と市販薬を状況に応じて使い分けたい」と答えた。完全なセルフケアを求めているのではなく、必要に応じて医師の判断を取り入れたいという意識が強い。ON-CLINICが進める対面とオンラインを組み合わせた診療体制は、こうしたニーズに応える一つの解となり得る。市販化の進展は、利便性と安全性の両立を社会全体で考える契機となっている。