国土交通省が進める「置き配」推進策の一環として、オートロック付きマンションでの共通解錠システム導入支援が議論を呼んでいる。人手不足に直面する物流業界の切実な事情に応える一方、マンション住民の間では「オートロックの意味がなくなる」と防犯上の不安が広がっている。

置き配の効率化とシステム共通化

現在、一部のマンションには配達員が伝票番号を入力することでオートロックを解錠できる仕組みが導入されている。しかし、ヤマト運輸や佐川急便といった大手業者限定であったり、仕様が統一されていないため、配達効率の向上には限界がある。国交省はこの状況を打破すべく、業界横断で利用できる共通システムを開発し、費用の一部を補助する考えだ。

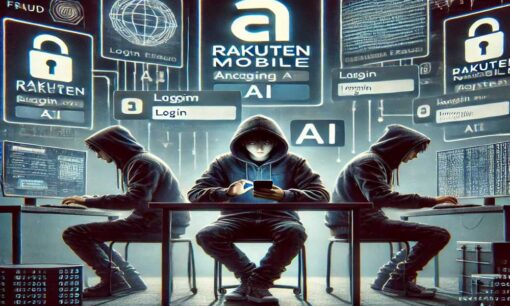

「安全を削って利便性を取るのか」

ネット上には怒りや不安の声が溢れている。「オートロックだから家賃が高いのに、意味がなくなる」「犯罪を誘発するだけではないか」といった批判が相次ぎ、実際に「配達員を装った不審者が住民に便乗して侵入した事例」を理由に置き配を禁止したマンションもある。ある管理組合理事は「利便性のためにセキュリティを緩めろと言われても受け入れられない」と吐露する。

防犯専門家の懸念

防犯の専門家も慎重姿勢を崩さない。あるセキュリティ研究者は「配達員の本人確認をどう担保するかが最大の課題。もし偽造伝票や不正アクセスがあれば、従来の鍵より脆弱になりかねない」と警鐘を鳴らす。元警察官も「オートロックは物理的な障壁であると同時に心理的抑止力でもある。誰でも入れる仕組みが広がれば侵入犯罪のリスクは確実に高まる」と指摘する。

海外事例に学ぶ

一方で、海外ではスマートロックを活用した置き配サービスが既に導入されている。米Amazonの「Amazon Key」では、配達員がスマートロックと連動したシステムを使って玄関を解錠し、置き配を行う。ただし、監視カメラを併用して不審行動をチェックするなど安全面の工夫が不可欠だ。欧州でも同様の仕組みが試験導入されているが、プライバシーや防犯に対する反発は根強く、普及には課題が残っている。

利便性か、安全性か

再配達率の削減やドライバーの負担軽減は喫緊の課題である一方、住民の安心を犠牲にする制度設計は本末転倒になりかねない。国交省は制度設計にあたり、マンション管理組合との合意形成や、監視機能を組み合わせた「セキュリティとの両立」を模索する方針だ。

利便性を優先するか、安全を守るか。議論は今後、国民生活に直結する大きなテーマとなりそうだ。