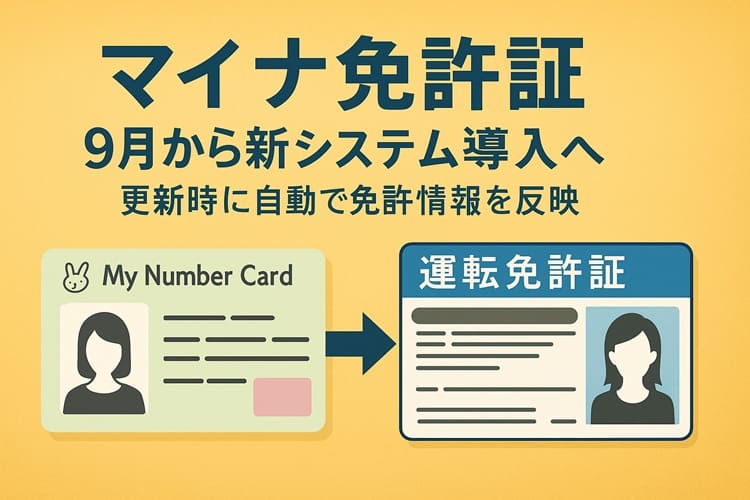

警察庁は8月28日、マイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」について、カード更新時に免許証情報を自動的に反映できる新システムを9月1日から運用すると発表した。これに伴い、関連する道路交通法施行規則を改正。従来は必要だった警察署や運転免許センターでの再手続きが不要となり、利便性が大きく向上する。

背景:マイナ免許証の仕組みと課題

マイナ免許証は、マイナンバーカードのICチップに免許証情報を記録することで、2枚のカードを1枚にまとめる制度として今年3月に導入された。

しかし、開始当初はマイナカードと免許証のシステムが接続されておらず、マイナカードの有効期限を迎えて更新した場合、新しいカードには免許証情報が自動で引き継がれないという問題があった。

そのため、利用者は別途、警察署や免許センターでの手続きが必要とされ、制度の利便性に疑問の声も上がっていた。

新システムで手続き簡素化

9月から導入される新システムでは、マイナカードの更新に合わせて免許証情報も自動的に引き継がれる。利用者が追加の手続きを行う必要はなく、ワンストップで「身分証明書」として利用できる環境が整う。

警察庁は「利便性を高めることで、より多くの国民がマイナ免許証を活用できるようにしたい」としている。

マイナンバーカードでできること

マイナンバーカードは、本人確認と行政手続きを効率化するための「国民共通の身分証明書」として整備されてきた。免許証一体化に加え、以下のような利用が可能だ。

- 本人確認書類としての利用:銀行口座開設や携帯電話の契約、郵便局での手続きなどで使用可能。

- コンビニで住民票や戸籍証明の取得:全国のコンビニで各種証明書を取得でき、役所に行く手間を省ける。

- 健康保険証として利用:医療機関や薬局で保険証代わりに提示でき、過去の薬剤情報や特定健診情報も確認可能。

- オンラインでの行政手続き:マイナポータルを通じて税申告(e-Tax)、子育て支援や給付金の申請などが自宅から行える。

- キャッシュレス決済との連携:マイナポイント事業により、キャッシュレス決済サービスと連携してポイント還元を受けられる。

今回の「マイナ免許証」導入は、こうした多様な利用の一環として、国民生活の利便性をさらに高めるものと位置づけられている。

普及状況と今後の展望

警察庁によると、マイナ免許証の利用者は7月末時点で約109万8000人に上る。導入から5か月余りで100万人を突破しており、デジタル化を進める政府の取り組みの中でも注目度の高い制度といえる。

今後は、自治体窓口や民間サービスでの本人確認にも活用範囲を広げる構想がある。運転免許証とマイナンバーカードが完全に一体化することで、国民の「身分証明書の一本化」が現実味を帯びてきた。

利用者の声

実際にマイナ免許証を利用する人々からはさまざまな反応が出ている。

- 会社員の男性(40代):「免許とマイナカードの両方を持ち歩く必要がなくなり、財布の中身がすっきりした。更新時も自動で情報が引き継がれるのは本当に助かる」

- 主婦の女性(30代):「カード1枚に全ての情報が集約されるのは便利だが、紛失や不正利用のリスクを考えると少し不安。セキュリティ対策がどこまで徹底されるかが気になる」

- 学生の男性(20代):「身分証明を1枚で済ませられるのはありがたい。将来的にスマホでデジタル免許証として使えるようになればさらに便利だと思う」

専門家の見解

情報セキュリティに詳しい大学教授は「カードに多くの個人情報を集約することで利便性は向上するが、紛失時のリスクも高まる。暗証番号や本人確認手順を多層的に組み合わせ、利用者の不安を解消することが必要だ」と指摘する。

行政法に詳しい弁護士は「今回の制度改正で事務手続きは大きく簡素化されるが、制度そのものに対する国民の信頼が伴わなければ普及は頭打ちになりかねない。透明性ある運用と事故時の迅速な対応が不可欠だ」と強調。

さらに、シンクタンクの研究員は「マイナ免許証はデジタル社会のインフラの一部になり得る。銀行や保険、オンライン取引など多様な分野で活用が広がれば、経済全体の効率性を押し上げる効果も期待できる」と展望を語った。

課題と展望

1. セキュリティと個人情報保護

マイナ免許証は利便性の向上が期待される一方で、セキュリティ面の懸念は根強い。カード1枚に「氏名・住所・生年月日・免許資格・マイナンバー」といった広範な個人情報が集約されるため、紛失時の被害リスクが従来よりも大きくなる。

専門家は、多要素認証の徹底やICチップ暗号化技術の強化に加え、万が一カードを紛失した場合に速やかに利用を停止できる「緊急遮断システム」の運用が不可欠だと指摘している。

2. デジタル格差と利用環境

高齢者やデジタル機器に不慣れな層にとって、マイナカードやマイナポータルの利用はハードルが高い。普及を進めるには、窓口でのサポート体制や簡易な操作方法の普及啓発が欠かせない。

また、地方自治体ごとに対応に差が出る可能性があり、地域間格差をいかに埋めるかも課題となる。

3. 信頼性の確保

制度そのものへの信頼性も重要だ。過去にはマイナンバーを巡るトラブルや誤登録が報じられた経緯があり、国民の間には「情報を一元化することへの不安感」が残る。政府や警察庁は、運用状況を定期的に公表し、トラブル発生時の透明性ある情報開示と迅速な対応が求められる。

4. 国際的な動向との比較

海外では、エストニアが世界最先端の電子IDを運用しており、医療・税務・選挙投票まで幅広くデジタル化されている。韓国も2020年代に入り、スマートフォンに搭載できる「モバイル免許証」を導入し始めている。

日本におけるマイナ免許証も、今後はスマートフォン搭載型やクラウド管理型に進化する可能性があり、国際的な流れにどう追随するかが展望の一つとなる。

5. 経済・社会への波及効果

マイナ免許証が普及すれば、銀行口座開設やオンライン取引など、本人確認を必要とする多様な分野での手続きが効率化される。これにより、事務コストの削減やデジタル経済の活性化につながると期待される。

一方で、こうした仕組みを悪用した新たな詐欺や犯罪が発生する可能性も否定できず、制度の拡大と同時に犯罪抑止策を講じる必要がある。