養育費の不払い対策として新たに設けられる「法定養育費」について、法務省が月額2万円とする方向で検討していることが分かった。27日に開かれた自民党法務部会で省令案を示し、関係者が明らかにした。

この制度は、離婚時に養育費の取り決めがなかった場合でも、ひとり親が相手に請求できる仕組み。改正民法に基づき2026年5月までの施行が予定されている。

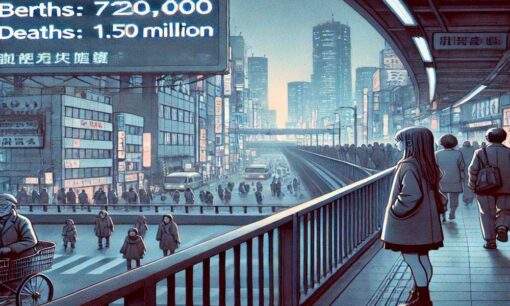

背景にあるひとり親家庭の困窮

厚生労働省が2021年度に実施した調査によると、母子世帯で養育費の取り決めをしている割合は約47%。実際に受給しているのは28%にとどまり、多くの家庭で養育費が支払われていない実態が浮き彫りとなっている。

取り決め自体がなければ不払いがあっても請求できず、子どもの生活を支える収入が断たれるケースが少なくない。これがひとり親家庭の貧困リスクを高める要因となっている。

国による支援・助成の現状

ひとり親家庭には国や自治体による公的支援が用意されている。代表的なものが「児童扶養手当」で、所得に応じて支給額が決まる。2024年度の基準では以下の通りとなっている。

| 子どもの人数 | 月額(満額) |

|---|---|

| 1人目 | 44,140円 |

| 2人目 | 10,420円 加算 |

| 3人目以降 | 1人あたり 6,250円 加算 |

さらに、各自治体による「ひとり親家庭医療費助成」や「就学援助制度」、進学や生活再建を支援する「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」なども活用できる。

ただし養育費の受給率が低い現状では、こうした支援に加え、安定的に養育費を確保できる制度が強く求められている。

実際の声:各地から届く切実な訴え

東京都内で小学3年生の娘を育てるシングルマザーの女性(35)は次のように語る。

「養育費を請求できる制度ができるのは安心につながります。でも月2万円では正直、学用品や給食費、習い事を含めるとすぐに消えてしまう額です。もっと現実に即した金額を検討してほしい」

大阪府在住の母子家庭の母親(40)は「元夫から一度も養育費を受け取ったことがありません。裁判をする余裕もなく、泣き寝入りしてきました。国が請求を後押ししてくれるなら、ようやく声を上げられる」と期待を寄せる。

さらに、宮城県で中学生と小学生の二人を育てる母親(37)は「地方では学習塾や進学のための出費も重く、2万円ではまったく足りません。子どもの教育機会を保障する制度と一体で進めてほしい」と話し、教育格差への懸念を口にした。

専門家の見解

子どもの貧困問題に詳しい立命館大学の社会福祉学者はこう指摘する。

「法定養育費は、取り決めがなくても最低限の金額を確保できる点で大きな前進です。

ただし月2万円では子どもの成長に必要な費用を十分に賄うことはできません。物価や教育費の上昇を踏まえ、柔軟に額を見直す仕組みが不可欠です」

また、弁護士の立場からは「強制執行や行政代行の仕組みを整えないと“制度はあっても支払われない”状況が続く」と実効性への課題を指摘する声もある。

自治体による独自支援

一部自治体では、国の制度を補完する独自支援も展開されている。

東京都では児童扶養手当に加え、18歳までの子どもを対象とする医療費助成を実施。

大阪市はひとり親家庭向けに家賃補助や学習支援教室を整備し、教育機会を保障している。

また長野県飯田市では「ひとり親家庭応援給付金」として一時金を支給し、進学や生活費の負担を軽減している。

こうした地域ごとの取り組みは、法定養育費と組み合わせることで、より包括的な支援につながると期待される。

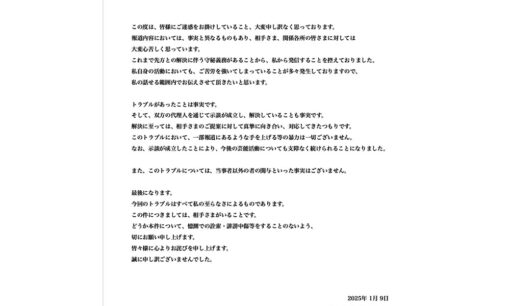

与党協議とパブリックコメントで調整へ

法務省は、与党内での議論や今後のパブリックコメント(意見公募)の結果を踏まえ、最終的な金額や制度設計を固める方針だ。

「月2万円」という額は最低ラインとして示されており、生活実態や子どもの成長に伴う費用をどう反映させるか、議論が続く見通しである。

課題は「実効性」制度が導入されても、実際に支払いが履行されるかどうかは依然として大きな課題である。強制執行や行政の関与など、実効性を高める仕組みが不可欠となる。

法定養育費の制度設計は、国と自治体の支援を組み合わせることで、ひとり親家庭の生活を安定させる重要な一歩となるかどうか、今後の議論に注目が集まっている。