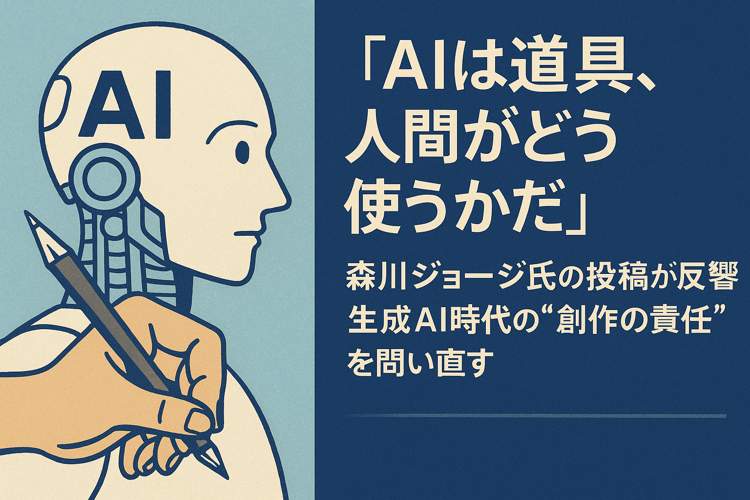

人気漫画『はじめの一歩』の作者・森川ジョージ氏が、2025年8月11日に自身のX(旧Twitter)に投稿した画像付きメッセージが大きな話題を呼んでいる。「画像生成AI」への向き合い方について、自身の体験と考察を4ページにわたって綴った内容には、断罪でも容認でもない、“学びと対話”を重視する姿勢がにじんでいる。

SNS上では共感とともに、これまで沈黙していた読者層からの支持も見られ、「一方的な攻撃ではなく、どう付き合うかを考えさせられた」とする声も多数あがった。

「調べて、話を聞いて、考えた」森川氏のアプローチ

投稿の中で森川氏は、2024年春から画像生成AIについての議論を自ら調べ、関係者に話を聞きながら学んできた過程を率直に語っている。はじめは「詳しい人に任せよう」と他人事だったが、「AIで描けばいい」という投稿を目にしたことで「これはちゃんと調べておかないと」と感じたという。

被害者、弁護士、アニメ業界関係者、AI開発者など、立場の異なる人々の話に耳を傾ける中で、森川氏は一貫して「何を目指すべきか」「誰が責任を負うのか」という構造的な問いを抱き続けていた。

「AIに学ばせても、使う人間は1ミリも学んでいない」

投稿では、AIの学習と人間の学習は本質的に異なるとし、「AIにどれだけ絵を読み込ませても、使っている人間は1ミリも絵の勉強ができていない」と語っている。ここには、AI生成物に対して“創作”という語を安易に当てることへの慎重な姿勢がある。

また、感情的な言説が飛び交うSNSにおいて、「嫌だなあと思う人はその気持ちをわざわざ伝えに来なくていい」と記した一文にも多くの共感が寄せられた。

世代と業種で異なる「AIへの危機感」 漫画家、イラストレーター、アニメーターの交差点

今回の投稿の背景には、クリエイター間に存在するAIへのスタンスの「温度差」も影を落としている。森川氏は「声の著作権は現在も存在しない」とし、アニメや音声業界では、創作に不可欠な表現が制度的に保護されず、AIによって模倣されやすい現実を指摘してもいる。実際に、録音された音声や演技には著作隣接権という保護制度があるものの、AIによって似た声を「再現」されること自体を法的に止める手立ては極めて限られている。

たとえば、ある声優の声をAIが学習し、「それっぽい声」で新たなセリフを生成したとしても、本人が法的に異議を唱える術は乏しい。著作権の適用が困難であるため、現行法では無断利用として訴えることは難しいのが現状だ。しかも、生成された音声がオリジナルの声に似ていれば似ているほど、その声の“主”は実質的に「盗まれた」感覚を抱くことになる。

アニメ業界にとって声は、俳優の演技や絵の演出と並ぶ「作品の生命線」である。にもかかわらず、それがもっとも守られにくい領域であるという事実は、AI技術がもたらす最も非対称な脅威の一つだ。

こうした背景から、とくにアニメ業界の関係者が中心となって展開されている取り組み「NO MORE無断生成AI」のスローガンは、こうした権利の不在を背景に支持されたものである。実写や文章に比べて、アニメーターやイラストレーターは「構図・絵柄・演出」といった視覚的表現が個性そのものであり、職業的アイデンティティがそのまま成果物に直結している。そのため、AIによる“模倣”は単なる参考を超えて表現者の価値を奪うものとなりうる。これは、まさに死活問題である。

一方で、森川氏のように数十年のキャリアを重ねてきた漫画家にとっては、「自分で培ってきた表現と責任」という個人的な哲学がより重くのしかかる。そこには、業種や世代ごとに異なる“リアリティ”が存在している。

SNS上でも「業界によってリスクが違いすぎる」「AIで声真似される側と、描き方を学ばれる側では緊迫度が違う」といった反応が見られた。生成AIの是非は単一の「創作物」ではなく、「どの業界か」「どの工程か」によって深刻度が変わるという指摘である。

技術は文化を壊すのか、それとも広げるのか

森川氏の投稿でもっとも深い問いかけの一つは、「技術と文化の共進化」というテーマにある。過去の漫画制作現場においても、スクリーントーン、ホワイト、コピック、デジタルツールの導入時には必ず「そんなものは使えない」「甘えだ」といった声があったという。

しかしそれでも新たな道具は定着し、今では当たり前の文化の一部となっている。森川氏は「拒否反応が起きるのは自然」「拒否という態度もまた文化の成熟の一部」と語る。道具が変われば表現も変わる。それが文化の“生きた歴史”である。

森川氏は、生成AIもまた「学びの対象」であると同時に、「文化の相貌を変える存在」であると見ている。そしてその変化の先にあるのは、クリエイター個々人の倫理的責任である。

「道具は常に進化する。それにどう向き合うかが人間の側に問われている」。投稿の言葉には、技術の進化を肯定しつつ、表現の責任を担い続ける創作者としての矜持が込められていた。

今後の議論に求められる「定義」と「共感」のバランス

投稿は、「生成AIを一律に禁止すべきか」といった単純な是非を問うものではない。AIとどう向き合うか、どこに責任を置くのか、どこからが創作と呼べるのか。そうした問いを社会全体でどう共有していくかを提起している。

SNS上でも、「創作の定義をちゃんと整理しないと混乱は続く」「声や絵の業界では影響が大きすぎる」といった現場の声が交錯する。

単純な白黒では語れないこの問題に対し、森川氏が示した“中間の姿勢”は、今後の議論における一つの羅針盤となりうるだろう。