「精子提供」記事に寄せられる読者の不安と制度の遅れを問い直す

8月2日、関西テレビとYahoo!ニュースによる報道「無精子症の友人に頼まれ妻と性交渉→精子提供を開始」がSNS上で拡散されている。特にYahoo!ニュース関連のコメント欄では、「出自を知る権利」や「子どもの心情」に関する声が数千件規模で寄せられている。

こうした反応を受け、本稿では「命を授かる」ことの背後にある倫理的問い、とりわけ子ども当事者の視点と海外の制度比較を中心に据えて論じる。

友人から「妻と性交渉して子を授けてほしい」と頼まれて

大阪府に暮らす会社員・ハジメさん(仮名、38歳)は5年前、大学時代の親友から「無精子症である」と告げられた。戸惑いが走ったのは、その次の言葉だった。

「妻と性交渉して、子どもを作ってくれないか」

一瞬、何を言われているのか理解できなかった。「正直、何言ってるんだ?と思いました」。だが、その切実な願いに押され、彼は悩みながらも承諾。後日、友人の妻は無事に出産した。

親権は主張しない。養育費も求めない。「自分の子ではない」という認識を徹底すること。それらは口頭で取り決められただけだった。

SNSで依頼殺到 提供法は「シリンジ法」か「タイミング法」

この経験をきっかけに、ハジメさんはSNS上で「精子提供者」としての活動を開始。これまでに20件以上の依頼に応じ、7人が妊娠、うち4人が出産に至った。

依頼者の多くは、女性どうしのカップルや独身女性。妊娠方法としては、注射器などで精液を膣内に注入する「シリンジ法」と、性交渉を通じた「タイミング法」のいずれかを提示している。

ところが、SNSではこの“タイミング法”の選択について疑問視する声が絶えない。

「シリンジ法も選べるのに、あえて性交渉を選ぶって…その後、その夫婦関係っておかしくならないのか」

「子どもができない苦しみは理解できる。でも“直接行為”を選ぶことに、依頼側の無防備さと提供側の下心を疑ってしまう」

ハジメさん自身は、性交渉かシリンジかの選択は「完全に依頼者次第」と主張している。

SNS拡散によって浮かび上がる「子どもの視線」

実際に、大阪市内のカフェで、ひと組の同性カップルが語った。「制度では、私たちには“子を持つ権利”すら認められなかった」。依頼者のひとりは、SNS報道を見て心底安堵した。しかし、会話はこう続いた。

「でも、『性交渉で提供』という話を見た瞬間、『私が母親としてどう子どもに説明するのか』を真剣に考えてしまった」。

命としてこの子がどこから来たのかを知ることは、子どもの心に深い問いになる。SNSの読者コメントでも「母が父の親友に抱かれ生まれたと知ったら、子は何を思うのか」といった声が数多く投稿されている。

海外ではどう向き合っているのか?

日本に明確な制度は存在しないが、海外では制度的な対応がなされている国もある。

- イギリス・オーストラリアでは、ドナー登録制度が整備されており、子どもが18歳になればドナーの身元を知る権利が保障されている。

- オランダでは、1人の提供者から出生する子どもの上限を12人と定め、近親婚や遺伝疾患のリスクを制度的に防ぐ仕組みがある。

こうした制度と比較すると、日本では「誰が親か」「出生数がいくつか」すら追えない状況が続いており、「出自を知る権利」や子の心理を守る制度設計が未成熟なままであるという批判が高まっている。

医師が警鐘 感染症・遺伝疾患・出生数の制御が不可能に

SNSを通じた個人間の精子提供は、医療的にも法的にも、重大なリスクを孕んでいる。獨協医科大学埼玉医療センターの岡田弘医師は「簡易検査では感染症リスクは排除できない」とSNSで断じる。

本来、HIVなどの感染症に関しては6カ月空けて2回の検査が必要とされており、それをクリアして初めて「陰性」と判断される。SNSで“陰性証明”を掲げる個人は、医療的信頼性に乏しい。

さらに、日本産婦人科学会は「1人の提供者から誕生する子どもは10人まで」と定めているが、SNSでは自己申告に頼らざるを得ず、出生数の制御が効かない。海外では1人から100人以上が誕生した例もある。

法整備の遅れが“駆け込み需要”を招いた 制度空白がもたらす歪み

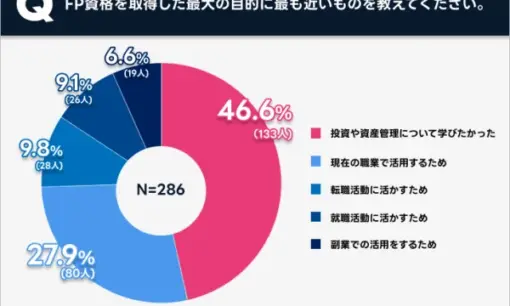

今年2月、超党派議員連盟が不妊治療に関する法案を提出したが、対象は法律婚の異性カップルのみ。同性カップルや独身女性は排除された。これにより、クリニックへの駆け込み需要が発生。SNSでの精子提供依頼も急増した。

最終的に法案は廃案となったが、ハジメさんは「国の制度が整っていれば、こんな非公式のやりとりに頼る必要はなかった」と語る。

疑問にQ&Aで回答

Q1: なぜタイミング法(性交渉)を選ぶのか?

依頼者の心理:「シリンジ法でも済むが、“人”として接したい」との声も。子どもへ「誰かの肉体を借りた」という事実をどう説明するかも含めて、選択には慎重さが求められる。

Q2: 子どもに出自を黙っていいのか?

海外では「知る権利」が法的に保障されている例が多いが、日本ではその契約すら整っていない。

Q3: 精子提供で生まれた子が不利益を受けない制度は?

欧米では出生時点から出自を追跡可能、提供者の上限設定、市販ドナー情報の透明性が法制化されている。

だからこそ問いたい「出自を知る権利」 命と制度のギャップ

SNSが問いかけるのは、善意によって生まれる命が「個人の善意」だけで守られる社会でよいのかということだ。子ども当事者が将来、自身の出自に向き合うとき、制度は手を差し伸べられるのか。倫理と希望、制度と現実の狭間で、今、問いを置かれるのは「国」であり「社会」である。