7月7日朝日新聞の報道で、フランス政府が南米の仏領ギアナに新たな刑務所の建設を計画していることを伝えた。麻薬密売組織の幹部を遠隔地で隔離し、通信遮断によって取引の指令を断つという治安対策だが、現地では「流刑地の復活ではないか」と強い反発が起きている。

19世紀から20世紀前半にかけて罪人を送り込んだ“カイエンヌ”の歴史を想起させるこの計画は、かつてジャン・ジュネが描いた文学的想像力と奇妙に重なっている。

「犯罪者の島」再演か ギアナ住民が計画に反発

この刑務所計画は、フランス本土から遠く離れた仏領ギアナに新設される最大収容人数500人の施設で、60人の麻薬組織幹部を隔離・監視する専用棟を備える。ダルマナン司法相が2025年5月に計画を発表し、2028年の開設を目指すとされている。

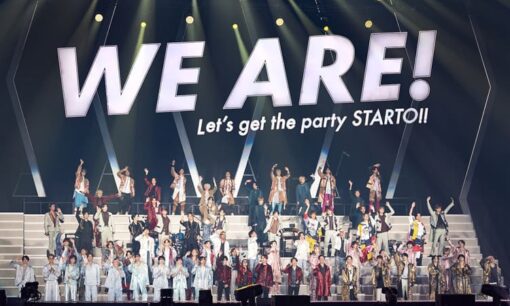

パリなどでは五輪開催に伴う治安強化のなかで一時的に麻薬密売が沈静化していたが、終了後に取引が再開し「ようこそコカイン地帯へ」と書かれた横断幕が掲げられるなど、治安回復の切実さが背景にある。

一方、仏領ギアナの議員や住民からは強い反発が上がっている。「ギアナは犯罪者を押し付ける本土の“ゴミ捨て場”ではない」とする声明も発表され、歴史的な植民地支配と流刑地の再演を拒む声が強まっている。

報道では建設場所は「ギアナ内」としか示されておらず、詳細は不明だが、かつて流刑地が置かれたカイエンヌの名が記憶の底から浮かび上がるのは避けられない。

カイエンヌ、黒人、監獄 ジュネ文学が映し出すフランスの影

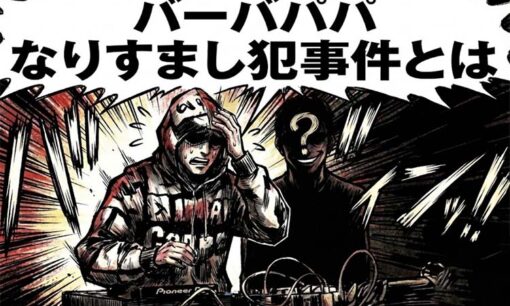

この問題に呼応するかのように思い出されるのが、ジャン・ジュネの1944年の小説『花のノートルダム』である。作中に登場する黒人犯罪者クレマン・ヴィラージュは、白人女性を殺害したのち死体を塗り込め、最終的にカイエンヌで死ぬという運命を辿る。これは実在のマルチニーク人殺人犯アンジュ・ソレイユを下敷きにした設定であり、ジュネはこの人物に“nègre(黒人)”という当時から差別的ニュアンスを帯びる語を意図的に与えている。

さらにジュネは、セック・ゴルギという黒人キャラクターをエロティックかつファンタスティックに描き、「黒人性」を性的幻想と犯罪の象徴として配置する。同時に「カイエンヌ」という地名が、黒人奴隷の末裔と流刑囚を重ね合わせる“想像力の結節点”として機能する構造は、現在の刑務所計画とも通底する。

泥棒詩人ジュネ 恩赦と称賛の狭間に生きた反逆者

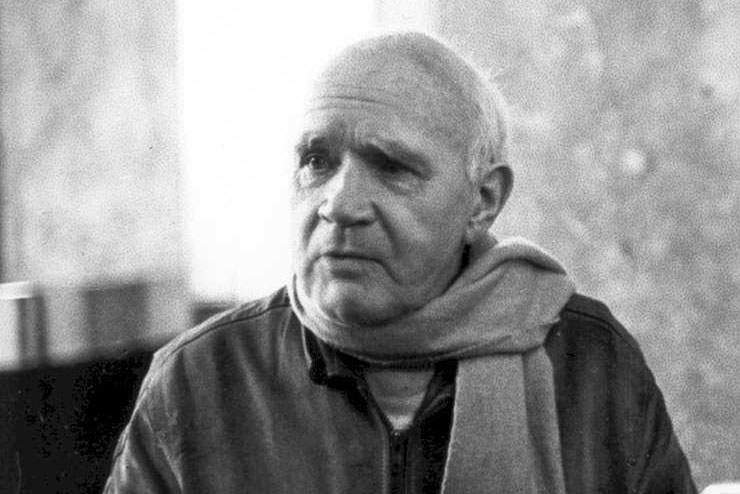

ジャン・ジュネ(1910–1986)は、20世紀フランス文学の最も異端で、最も魅力的な作家の一人である。孤児として育ち、少年期から盗みを繰り返し、やがて何度もの服役歴を重ねる中で作家としての才覚を開花させた。

当時のフランスでは、前科が重なることで最終的には有無を言わさず無期懲役およびギアナなどへの流刑に処される「重罪累犯者制度(récidive légale)」が存在した。ジュネは作家として名を成した後も犯罪を繰り返し、無期懲役の判決を受けるが、彼の文学の美しさに驚嘆したジャン・コクトー、ジャン=ポール・サルトルら文化人たちの嘆願により、シャルル・ド・ゴール大統領の特赦を受けた。

詩的な犯罪譚と官能の美学で満ちた代表作には、処女小説『花のノートルダム』、自伝的長編『泥棒日記』などがある。おすすめは第二次世界大戦下、ヒットラーとまぐわったりドイツ軍兵士のなかに入り込み射精を繰り返すなど同性愛描写が、生田耕作の素晴らしい訳文で展開される問題作『葬儀』だ。後に三島由紀夫が「現代最大の様式美」と絶賛した。

文学者としての活動は1950年代までが主であり、恩赦後はしだいに筆を置き、アメリカのブラックパンサー党やパレスチナ解放機構(PLO)への共鳴を通じて、国家権力と闘う被抑圧者の側に立ち続けた。フランス国内では一部から“テロリズムを支援した”と見なされることもあり、その立場は晩年まで論争を呼んだ。

歴史は再演か、幻影か 今に甦る文学的亡霊

ジュネが創作した黒人犯罪者とカイエンヌの幻想は、フランス社会が抱え続ける“黒人”と“刑罰”という根深い構造を意図せずに暴き出していた。今、国家が再び仏領ギアナを「隔離の場」として用いようとするなかで、その文学的亡霊が現実に再演されようとしている。

歴史の記憶と文学の想像力が交錯するとき、そこに映るのは制度の劣化か、それとも人間の想像力の限界か。黒人、コカイン、カイエンヌ──ジュネが描いた“地獄の中に息吹くバラの情景”は、決して過去のものではない。