少し知っただけで「すべてを理解した」と思い込んでしまう。そんな経験はないだろうか。自信過剰の裏にひそむ心理現象「ダニングクルーガー効果」は、誰にでも起こる。仕事などでの失敗を防ぐために、その正体と対処法をやさしく解説する。

ダニングクルーガー効果とは

「ダニングクルーガー効果」とは、能力が不足している人ほど自己評価を不当に高く見積もり、反対に優秀な人ほど慎重になって自信を控えめに見積もるという“優越の錯覚”型の認知バイアスのこと。

この効果は1999年、アメリカの心理学者デイヴィッド・ダニング氏とジャスティン・クルーガー氏の研究によって提唱された。

同研究では大学生にテストを受けさせ、実際の成績と自己評価を比較する実験を行った。その結果、成績が低い学生ほど自分の成績を高く見積もり、逆に成績が高い学生は控えめに評価する傾向があった。

つまり、知識や経験が不十分な人ほど自分の実力を正しく判断できず、過信しやすいということだ。仕事や投資、日常生活においてもこの効果は現れやすく、大きなミスや失敗につながる可能性がある。

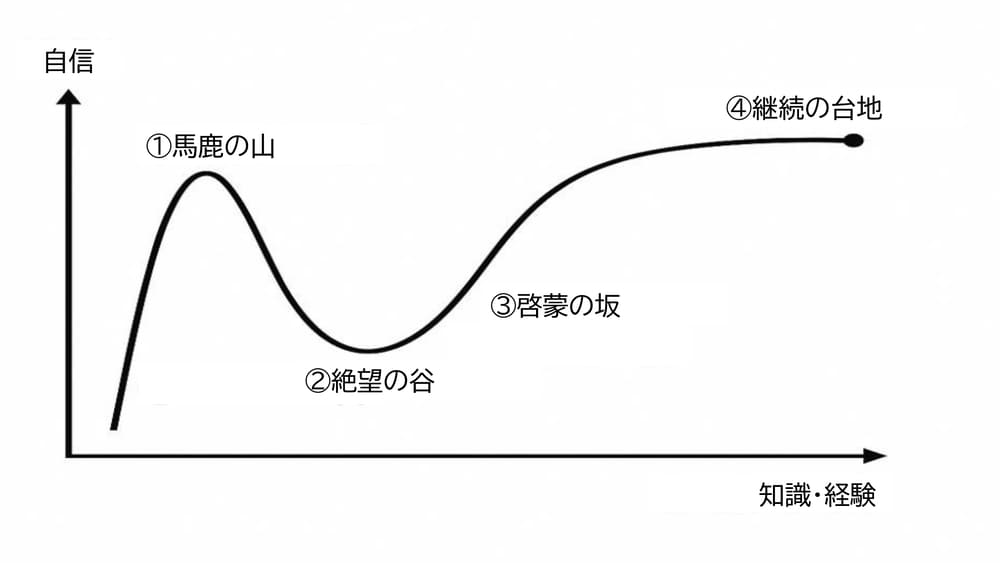

ダニングクルーガー効果の曲線 自信と知識が交差する4段階

ダニングクルーガー効果は、自信と知識(経験)の関係を曲線で表すと、以下のような形になる。

- 馬鹿の山:少し学んだだけで「自分は理解した」と思い込み、過剰な自信を持つ

- 絶望の谷:知識の広さや深さに気づき、「自分はまだまだだ」と自信を失う

- 啓蒙の坂:知識を増やしながら、少しずつ自信を取り戻していく成長期

- 継続の台地:実力と自信のバランスが取れ、冷静かつ適切な自己認識ができる状態

最初にわずかな知識を得た段階で急激に自信が高まり、その後に「実は自分は何も知らなかった」と気づき、自信が大きく下がる。そして、学びを続けることで自信と実力が徐々に一致していく。これは誰もが通る認知のプロセスであり、自分が今どの位置にいるかを知ることが大切だ。

ダニングクルーガー効果の原因 なぜ起こる?

ダニングクルーガー効果が起きる背景には、私たちの「自分を客観的に見る力」が関係している。この心理現象には主に3つの原因がある。

1. フィードバックを受ける機会が少ない

人は他者からの意見や評価を通じて、自分の能力を客観的に見直すことができる。ところが、評価の少ない職場環境や、周囲が遠慮して指摘をしない関係性の中では、自分のズレに気づけないまま過信してしまう。特に一人で完結する仕事や、成果が見えにくい業務に従事していると、この傾向は強くなる。

2. 失敗の原因を他人のせいにしてしまう

何かうまくいかなかったとき、その原因を自分ではなく他人や環境に求める思考を「他責傾向」という。この傾向が強いと、自分の行動を振り返ることがなくなり、間違いや不足に気づかない。結果として、自己評価だけが上がり続けてしまう。

3. メタ認知の力が弱い

「メタ認知」とは、自分の考え方や行動を客観的にとらえる力のこと。たとえば、「自分は今、自信を持っているけれど、それは本当に正当なものだろうか?」と自分に問いかけるような感覚だ。このメタ認知が十分に育っていないと、自分を過大評価してしまいやすくなる。

上記のような3つの要因が重なることで、人は知らず知らずのうちに自信過剰になり、ダニングクルーガー効果に陥ってしまう。自分の状態を冷静に見つめ直す習慣を持つことが、過信を防ぐ第一歩となる。

逆パターン「インポスター症候群」との違い

「インポスター症候群」は、実際には高い能力があるにもかかわらず、「自分はたまたまうまくいっただけ」「周囲をだましている」と感じてしまう心理状態を指す。ダニングクルーガー効果とは逆に、自己評価が不当に低くなるのが特徴だ。いずれの現象も、自己認識のゆがみから生まれるため、他者からのフィードバックや、客観的に自分を見つめる力(メタ認知)を育てることが改善の鍵となる。

ダニングクルーガー効果の問題点

ダニングクルーガー効果は、単なる「自信過剰」では済まされない。職場や組織に深刻な影響を及ぼす可能性がある。特に以下のような問題が顕在化しやすい。

● 業務が達成できない

たとえば、営業経験が浅い社員が「提案は得意」と自信を見せ、大口顧客のプレゼンを一人で任せてもらう。しかし実際には顧客のニーズを把握しきれず、準備不足のまま臨んで失注してしまう。本人は「先方の予算が合わなかった」と外部要因に責任を転嫁するが、実力と自信のギャップに気づけていない。

● 成長が止まる

「自分はもう十分できる」と思い込んでいる人ほど、学ぼうとしなくなる。指摘を受けると「それは知っている」「昔やった」と聞き流し、改善や成長の機会を逃してしまう。周囲からは“学ばない人”と見なされ、評価も下がりやすい。

● チームの足を引っ張る

プロジェクトで自分の意見を過信し、周囲の提案を否定するメンバーがいると、話し合いが進まず、方向性が定まらない。しかも本人は「自分が一番よく理解している」と思っており、軌道修正ができない。このような状況が続くと、プロジェクトの遅延やチームの士気低下にもつながる。

● ミスを繰り返す

自信が先行してしまう人は、失敗しても「運が悪かった」「相手が悪い」と考え、原因を深掘りしない。そのため同じミスを何度も繰り返すようになる。本人は「改善点が見当たらない」と感じており、対策も打てないまま負のループに陥る。

上記で挙げた例のように、ダニングクルーガー効果は本人だけでなく、周囲のパフォーマンスやチームの成果にも悪影響を及ぼす。早期に自覚し、客観的なフィードバックを受け取れる環境を整えることが重要である。

ダニングクルーガー効果への対処法

ダニングクルーガー効果は、誰にでも起こりうる認知のゆがみである。しかし、意識と工夫次第でその影響を抑えることは可能だ。以下の対処法を取り入れることで、自分自身の思い込みに気づき、成長につなげることができる。

● メタ認知力を鍛える

「今の自分の判断は妥当か?」「本当に理解できているか?」と自分自身に問い直す習慣を持つ。日記をつける、振り返りをルーティン化する、第三者視点で自分の言動を見直すといった方法が有効だ。

● 定期的にフィードバックを受ける

上司や同僚との1on1や、チーム内の振り返り会議を通じて、第三者の目から見た自分の姿を知ることができる。肯定的な意見だけでなく、耳の痛いフィードバックも受け入れる姿勢が重要だ。

● 数値で評価する習慣をつける

「自分はうまくやっている」と感じたときこそ、成果を客観的な指標で見直すことも大切だ。営業なら受注率、教育なら理解度テスト、制作なら納期遵守率など、定量的な評価を導入することで、思い込みとのズレに気づきやすくなる。

● 小さな挑戦と失敗を経験する

能力以上の仕事を一気に任せるのではなく、段階的なチャレンジとフィードバックの機会を設けることが効果的だ。小さな失敗を通じて自分の限界や課題に気づき、そこからの改善が本当の自信につながる。

● 多様な人と交流する

同じ価値観やスキルレベルの人とばかり関わっていると、自分の立ち位置を見失いやすくなる。異なる視点や経験を持つ人との交流は、自分の見えていなかった課題を気づかせてくれる。

こうした対処法を取り入れることで、思い込みによる失敗を防ぐだけでなく、自分の実力を正しく認識し、真の成長につなげることができる。過信でも過小評価でもない、“ちょうどよい自信”が持てるようになることが、仕事や人生において重要な力となる。

まとめ

ダニングクルーガー効果とは、自分の能力を正しく認識できず、過大評価してしまう心理現象である。少し学んだだけで「すべてを理解した」と錯覚してしまうのは、誰にでも起こりうる認知バイアスの一種だ。

この効果は、仕事や投資、日常生活のさまざまな場面でミスやトラブルを引き起こす原因となる。特に、成長の機会を逃したり、他者とのコミュニケーションに支障をきたしたりするなど、放置すると深刻な影響が広がる。

一方で、ダニングクルーガー効果は“根拠のない自信”を原動力に変えれば、行動力や挑戦につながるという側面もある。大切なのは、自分の状態を正しく見つめ、学び続ける姿勢を持つことだ。

自分を過信しすぎていないか。振り返りやフィードバックを軽視していないか。こうした問いを持ち続けることが、確かな成長と成果につながる。「馬鹿の山」で止まらず、「継続の台地」を目指して、日々の行動を見直していこう。