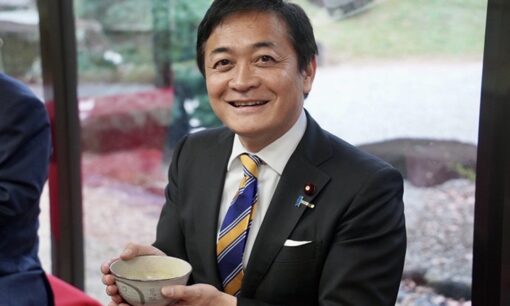

石破茂首相は2月3日増税の衆院予算委員会で、「国民のみなさまに(税収増分を)お返しできるような状況かといえば、全然そうではない」と発言し、国民の間に怒りの声が広がっている。歴史的な税収増にもかかわらず、減税や国民への還元は行わず、「国の財政のさらなる安定化」を優先すると明言した。

これは、さらなる増税が既定路線であることを意味する。

「国民負担率のさらなる上昇」ステルス増税で見えてきた六公四民の未来

現在、日本の国民負担率はすでに五公五民(国と地方の税や社会保険料で所得の半分を徴収)に達しているが、石破首相の発言は、今後さらに負担が増えることを示唆している。「六公四民」の時代が訪れるのではないかとの懸念が強まっている。

すでに、ステルス増税と呼ばれる形での負担増は始まっている。社会保険料の引き上げはもちろんのこと、退職金控除の見直し、森林環境税など、国民が気づきにくい形での負担増が次々と進められている。特に社会保険料は「支払いの選択肢がない事実上の税金」とも言われ、増税と同義であるにもかかわらず、国民への説明はほとんどない。

「不測の事態に備える」— その不測の事態とは?

石破首相は「税収増分は不測の事態に備えて、さらに安定させることが必要」と強調したが、その「不測の事態」とは何を指すのか具体的な説明はなかった。過去の大規模災害やパンデミック時に政府が迅速な対応を取れなかったことを考えれば、国民の生活支援よりも財政の安定を優先することに疑問を抱かざるを得ない。

選挙コンサルタントの大濱崎卓真氏は、「『高額所得者の税負担は増えているが、税を納められない人も多い』という発言は、政府が格差拡大を認めたとも受け取れる。所得の再分配こそが政府の役割であり、それを軽視する姿勢が国民の不信感を招いている」と指摘する。

中間層が崩壊する

独身研究家の荒川和久氏は「国民負担率の上昇による最大の被害者は、働く中間層だ」と強調する。すでに結婚や子育てをあきらめる若者が増えており、少子化が加速しているのは統計的にも明らかだ。「増税や社会保険料負担の増加によって可処分所得が減れば、結婚も出産も遠のく。これが続けば、経済成長どころか、将来的な税収自体が縮小することになる」と警鐘を鳴らしている。

「次の選挙で審判を」— 政府の姿勢に不満の声

石破首相の発言を受け、政府の財政運営に対する国民の不満が高まっている。「政府は財政より経済と言っていたが、結局は財政重視であり、日本国民のことなど考えていない」との声がある。生活がギリギリの状況で、これ以上の負担増は耐えられないという意見も広がっている。

特に、物価高騰に対する政府の対応の鈍さが批判の的となっている。「能登の被災地支援すら消極的で、米が高くて買えない人たちへの支援もない」といった声が上がり、政府の無策ぶりに疑問を呈する意見が目立つ。

また、政治的な対応策として、次の参院選で「自民・公明・立憲以外の野党に投票するしかない」と考える人々も増えている。国民の怒りは高まる一方であり、今年の参院選が、大きな転換点となる可能性がある。

自民党には天誅を下すしかない。