嵐が2026年春に活動を終えるまでのカウントダウンが進むなか、5人が立ち上げた「株式会社嵐」の代表取締役社長・四宮隆史氏が、自身のXアカウントを削除したことがファンの間で波紋を広げている。

多層的な顔を持つこの人物はなぜ社長に選ばれ、どのように嵐を支えてきたのか。株式会社嵐の今後とともに、四宮氏の背景を掘り下げる。

四宮氏、静かにXから退く

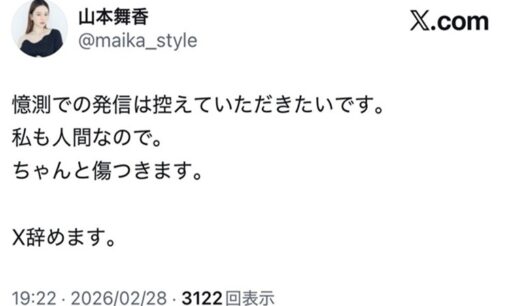

ツアー発表と重なった11月22日の深夜、四宮隆史氏はXで「これまで私の投稿に対してたくさんの温かいリアクションをくださり、心より御礼申し上げます」「私の投稿の役割も終えた」と述べ、アカウントを削除する意向を明らかにした。翌23日午前にはアカウントが実際に消えており、この迅速な動きがファンを驚かせた。

《社長さんが退くのは会社に何か動きがあるのでは》

《株式会社嵐も終わってしまうようで心細い》

SNSには不安をにじませる声が相次いだ。四宮氏は嵐に関する情報発信を続けてきた数少ないキーパーソンであっただけに、その“幕引き”は象徴性を帯びた。

ラストツアーは“前提としての節目”

嵐はすでに2026年3月から5月にかけ全国5大ドームでラストツアーを開催すると発表している。

大規模ツアーの告知は大きな反響を呼んだが、今回の本質的な関心は、ツアーそのものではなく、その周辺で起きた「株式会社嵐」の動きに向けられている。

四宮氏が退き始めたタイミングは、活動終了へ向かう最終章と重なっており、ファンの心理に“別種のざわつき”を生んだ。

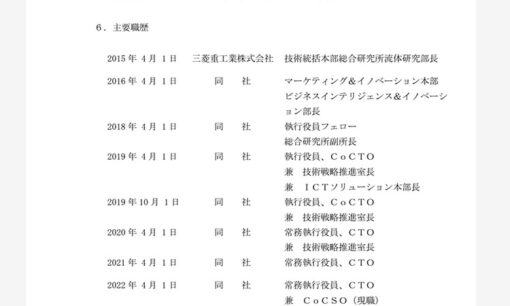

四宮隆史氏とはどのような人物なのか

四宮隆史氏は、法律・制作・マネジメントを横断する稀有な実務家だ。

著作権、肖像権、映像権といったエンターテインメント領域の要となる権利に精通した弁護士でありながら、映画やドラマの制作現場にも深く携わってきた。芸能界でも“異色のハイブリッド型経営者”として知られている。

四宮氏は、脚本家や監督が所属するエージェント会社「株式会社CRG」の代表を務め、クリエイターの企画支援や契約交渉に携わってきた。さらに、社会派映画を多数生み出してきた製作会社「スターサンズ」の代表も務めており、その作品群は日本映画界で大きな存在感を放つ。

スターサンズの代表作には、権力と報道の自由を鋭く描き、日本アカデミー賞で複数受賞した「新聞記者」、暴力団社会と個人の再生を骨太に描いた「ヤクザと家族 The Family」、親子問題や貧困を深く抉った「MOTHER マザー」、孤独や社会の矛盾をテーマにした「あゝ、荒野」などがある。いずれも社会の痛点に切り込む作品で、スターサンズは“日本で最も社会派映画を作り続ける独立系映画会社”と評される。

法律の専門性と社会的テーマに向き合う制作会社の代表という両輪を持つ人物は、業界でも突出している。四宮氏が普段から過度な発信を避け、作品とクリエイターを前面に立てる姿勢を貫いてきたことも“信頼される裏方の柱”としての評価につながった。

こうした人物像は、嵐が抱える膨大な権利資産を扱う上で、唯一無二の適性を持っていた。

四宮氏を社長に選んだ理由と「株式会社嵐」が担う象徴的役割

株式会社嵐は2024年4月、嵐の5人が40代に入り、より主体的に活動を選択する目的で設立された。

今後、映画、舞台、デジタル配信、プロデュースなど活動が分岐していくなかで、グループの権利を統合的に管理する必要性が高まった。

そこで中心を担う人物として選ばれたのが四宮氏だった。

彼は、

・著作権/肖像権を扱う法務の専門性

・映像制作を理解する現場感覚

・企業や事務所と対等に交渉できる実務能力

・メンバーの所属事務所が分散しても中立性を保てる立場

を兼ね備えており、活動終了後の嵐が直面する課題に最も適した存在だった。

さらに株式会社嵐には、ビジネスを超えた象徴的な意味もあった。

25年以上の歴史を持つグループのライブ映像、テレビ出演、SNSアーカイブ、未公開映像など、膨大な“文化資産”を管理し、未来へ手渡す拠点となる役割である。

ファンが株式会社嵐を「5人の証」と呼ぶのは、まさにこの構造的理由によるものだ。

体制再編の行方と“記憶の継承”をめぐるカウントダウン

株式会社嵐が今後どのような体制となるかは、現時点で不透明なままだ。しかしファンが注目するのは、会社の存廃そのものよりも、「5人が共有してきた基盤が活動終了後も継続するのか」という点にある。四宮氏の退き際は、単なる社長交代にとどまらず、以下のような幅広い課題を示唆している。

・誰が次の権利管理の中心を担うのか

・メンバーが異なる事務所に所属しても、過去コンテンツの扱いが統一されるのか

・活動終了後の映像・楽曲・肖像権をどこまで「共有資産」として守るのか

嵐が築いてきた25年以上の歴史には、ライブ映像、テレビ出演、ドキュメンタリー、SNS発信など膨大な記録が存在する。それらをどのように整理し、未来へ手渡すかは、活動終了後こそ本格的な検討を迫られる重要なテーマだ。

いま、表面上は大きな動きがなくとも、“記憶と資産の継承”をめぐる静かなカウントダウンだけは確実に進んでいる。

ラストツアーが近づくなか、ファンの視線はステージの先にある「嵐の未来の器」にも向けられつつある。