タブレットの光に照らされる教室で、鉛筆の音が次第に消えつつある。

国が2030年度からの本格導入を目指すデジタル教科書だが、読売新聞が政令市・中核市など90の教育委員会に行った調査では、6割が「懸念あり」と回答した。視力への影響、災害時の弱さ、学習定着率への不安。

一方で、デジタル化を先行した海外では紙の教科書に戻る動きが相次いでいる。現場はいま、何に迷い、何を求めているのか。

「画面の光は強すぎる」教室に広がる違和感

冬の朝、低く差し込む光よりも強いのは、机に並ぶタブレットの画面だ。

児童たちは指で図形を動かし、面積の公式を操作で理解しようとする。しかし、ある教員は続ける。

「方眼紙を切って貼り、手で形を作っていた頃に比べ、公式の定着率が落ちている気がします。便利ですが、体で覚える過程が失われている」

読売新聞の調査でも、最も多かった懸念は“視力低下や姿勢悪化など健康面への影響”(69%)。

画面を見続ける時間の増加や、紙に書き込む量の減少に、現場の不安は大きい。

災害時に「教科書が開けない恐れ」デジタルの弱点

次いで多かったのは、災害・停電・通信障害で教科書が使えなくなるリスク(67%)だった。

大規模停電が発生した地域では授業が成立しなくなる可能性がある。

ある教育委員会はこう指摘する。

「紙の教科書は災害時の最後の砦。端末が動かなければ、授業はゼロになります」

デジタル化のメリットを評価しつつも、停電で授業が止まる現実は避けられない。

海外では紙の教科書に回帰 PISA低下が判断を変えた

日本がデジタル化に舵を切る一方で、海外では紙への回帰が進んでいる。

先行導入したフィンランドでは、急速なデジタル化の後、学力調査PISA(OECDが3年ごとに実施する国際学習到達度調査)の成績が下落。読解力は世界トップから順位を大きく落とし、集中力の低下も問題化した。

こうした状況を受け、昨年から中学校の数学・外国語は紙の教科書が復活。

「画面では情報の位置がわかりにくかった。紙の方が理解しやすい」

生徒の言葉が象徴的だ。

スウェーデンでも読解力低下を背景に、政府が紙を主体に戻す方針を示した。

さらに、PISA上位のシンガポールでさえ、小学生へのタブレット配布を行わない決定をした。

韓国では保護者の7割が「デジタル依存」を懸念し、導入は伸び悩んでいる。

いずれの国も、デジタル化が子どもの集中力や学習の深まりに影響したことを重視し、紙教材の重要性を再評価している。

日本の教育委員会が望むのは「紙中心のハイブリッド」

読売新聞の調査では、”紙中心でデジタルは補助的に”が50%で最多だった。

「紙をめくる動作が理解の軸になる」

「鉛筆で書き込むことで学習内容が整理される」

現場は一貫して、紙にしかできない学びに価値を見ている。

一方で、音声読み上げや動画などデジタルの利点も否定されない。

特に読み上げ機能は97%が期待を寄せるなど、目的に応じた併用には賛同が多い。

つまり現場が求めるのは、

紙を土台にしつつ、必要な場面だけデジタルを活用する「ハイブリッド型」

という現実的な選択肢だ。

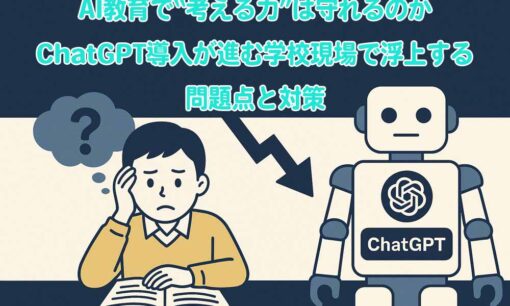

2030年度、デジタル化は本当に前進なのか

文部科学省は来年の通常国会で法改正を目指し、2030年度からのデジタル教科書正式導入を計画する。

しかし、世界ではデジタル化の副作用が明らかになり、紙への回帰が相次ぐ。

この流れを十分に把握しないまま進めれば、日本も同じ課題に直面する可能性がある。

教育は「便利さ」だけでは測れない。

学びの質、子どもの集中力、心身の成長に何が最適なのか。

その原点から議論を深める必要がある。