「ありえない」「心が痛む」――。今、全国の働く親や教育関係者の間で、福岡市立学校の「給食ドタキャン問題」が怒りと共感を呼んでいる。

原因は、遠足や修学旅行などの学校行事を教員が「旅行失念」し、給食の注文キャンセルを直前に行っていたという信じがたいミスだった。

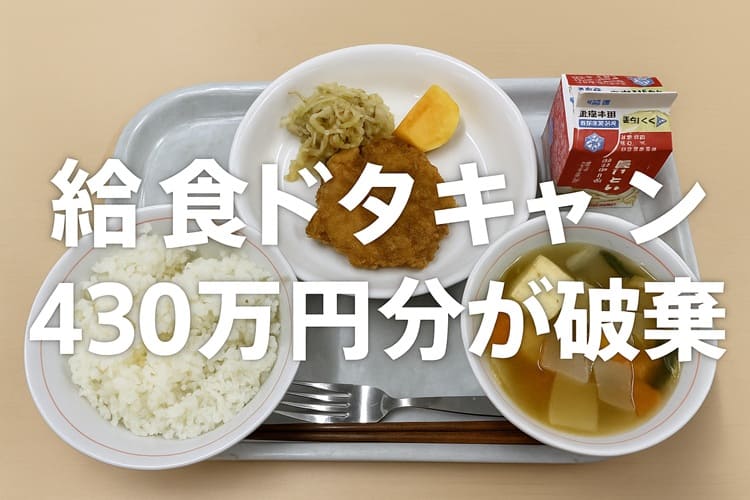

結果として、2019年度からの5年間でおよそ2万食、金額にして約430万円分の食材が廃棄、または急遽寄付される事態となっていた。

行事予定が反映されない“構造的欠陥”

年度初めに決まっているはずの行事予定が、なぜ給食発注システムに反映されないのか。

福岡市教育委員会によると、給食の発注・キャンセル業務は各学校が独自に行っており、行事の日程変更があった場合、教員が手動でシステムに入力する仕組みになっていた。

つまり、入力忘れや連絡の遅れがあれば、そのまま発注が確定してしまう。

この「もったいない」事態の背景にあるのは、やはり教員の「業務過多」だ。授業準備に加え、部活動、保護者対応、行事運営、事務作業――。

そこに給食発注という“名もなき雑務”が重なれば、どこかで見落としが生じるのは当然の帰結ともいえる。

ネット上では、「食品ロス」と「公費の無駄遣い」という二重の問題に対して、怒りと失望の声が広がった。

「ひぇー、もったいないの一言に尽きる。全国で食品ロスが問題になっているのに、学校側の単純な入力ミスで430万円をドブに捨てたのと同じ」

「公務員の意識が低すぎる。自分の財布なら絶対に確認するのに、税金だから適当なのか?」

「これは責任の所在を明確にしないと再発する。教育委員会の『注意喚起で済ませる』体質が怖い」

と、厳しい指摘が相次いでいる。

「先生叩き」で終わらせてはならない

しかし、一方で「問題は教員個人にあるのではない」という意見も根強い。

むしろ、発注ミスを防げないシステムこそが問われるべきだ、という主張である。

「先生の仕事量がヤバいことの証明。給食の発注管理なんて、本来は事務職員がやるべき仕事だ」

「『先生が可哀想』が一番の感想。部活の無償労働といい、給食の発注といい、教員に何でも押しつけすぎ」

「ヒューマンエラーは必ず起きる前提でシステムを設計するのが組織の責任。個人を責めるのは酷だ」

SNS上では、問題の構造をわかりやすく説明した漫画投稿がバズり、「教員の名もなき雑務が招いた悲劇」として、多くの共感と哀れみを集めた。

こうした反応は、教育現場の“限界”を社会がようやく直視し始めた兆候ともいえる。

行政の「注意喚起」だけでは再発防止にならない

福岡市教育委員会は「各校に対して注意喚起を行った」と説明するが、これはあくまで“対症療法”にすぎない。

同様のヒューマンエラーは、システムや体制を変えなければ必ず再発する。

ネット上では、より抜本的な再発防止策を求める提案が数多く寄せられている。

- 行事予定の自動連携システム導入

「年間行事予定を決めた時点で、自動的に給食センターへ情報が連携される仕組みを作るべき」 - 事務職員の配置増と権限移譲

「給食発注を教員の仕事から切り離し、専門の事務職員が管理する体制に」 - 責任の所在を明確化する運用ルールの制定

「『誰がいつ発注確認をしたか』をログ化することで、再発時の検証を可能にするべき」

これらはいずれも、「人の善意や注意力」に頼らない運用を前提とした提案だ。

教育現場の「持続可能性」が問われている

約430万円分という金額は、単なる数字ではない。

それは、子どもたちのために使われるはずだった税金が、誰の責任も問われないまま無駄になったことを意味する。

同時に、教育現場が抱える「過労構造」を浮き彫りにした警鐘でもある。

近年、教員の離職率は上昇し、長時間労働の是正が全国的な課題となっている。

文部科学省が進める「働き方改革」も進展は遅く、現場の疲弊感は深刻だ。

「給食ドタキャン問題」は、福岡市だけでなく、全国の学校に潜む“管理の盲点”を示した。

そして、教員を「失念」という名の過負荷からどう解放するか――。

それは、教育の質を守るために避けて通れない問いとなっている。

終わりに

今回の問題は、単なる「入力ミス」では終わらせてはならない。

現場の疲弊と制度の欠陥が重なり合った結果としての「人災」であり、教育行政全体の仕組みを見直す契機とすべきだ。

福岡市、そして全国の教育委員会が、教員に過度な負担を強いる構造を改め、「もったいない」を二度と繰り返さない仕組みを作れるかどうか。

その成否を、社会全体が厳しく見つめている。