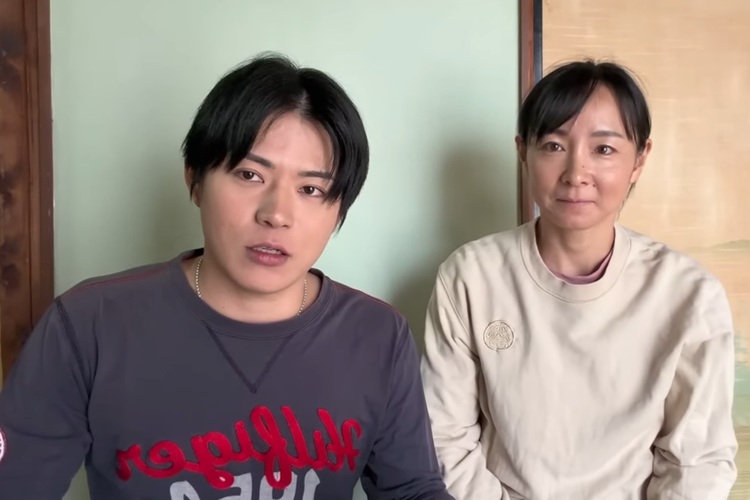

人気夫婦YouTuber「ポンコツらいす」が投稿した動画をきっかけに、視聴者から警察や児童相談所への通報が相次いだ。

動画内で夫・こうせい(27)が、妻・まりこ(40)の連れ子に対し「邪魔だったかもね」と笑いながら語ったことが批判を招き、「冗談でも許されない」「心理的虐待では」と非難が殺到。

単なる炎上騒動を超え、行政が動く異例の事態に発展した。

炎上の発端――軽い“冗談”が引き金に

10月27日、TikTokに投稿された一本の動画が瞬く間に物議を醸した。

「イヤな質問するなぁwwww」というテロップ付きで、妻のまりこが夫・こうせいと、連れ子のヒカちゃんに向かって質問する場面が映っていた。

まりこが「結婚する時、連れ子、邪魔じゃなかった?」と問いかけると、こうせいは笑いながら「邪魔っていうか……邪魔とは思わなかったけど、邪魔だったかもね」と返答。

ヒカちゃんが苦笑いし、まりこも「うん」と頷くなど、一見“仲の良い家族の会話”のようにも見える。だが、問題はその“笑いの使い方”にあった。

その後もこうせいは「(連れ子が)いるのといないのとでは身軽さが違う」「お金もかかるし、時間もとられるし」と言葉を続け、「邪魔だったかもね」を繰り返した。

編集ではそのフレーズが何度も強調され、最後には「邪魔!邪魔!」と冗談めかして叫びながらハグをする演出もあった。

だが、視聴者の多くがこの“軽いノリ”に強い違和感を覚えた。

「笑って済ませる話ではない」「子どもを傷つけている」といったコメントが相次ぎ、動画は瞬く間に拡散。炎上の火は抑えきれないほど大きくなった。

通報が相次ぎ、警察と児相が動く

炎上の中心となったのは、「子どもの心理的虐待ではないか」という視聴者の懸念だった。

SNS上では、動画のスクリーンショットが拡散され、「こんなことを子どもの前で言うなんて信じられない」「行政が動くべき」といった書き込みが殺到。

一部の視聴者は実際に警察や児童相談所へ通報を行い、結果として夫婦への聞き取りが行われたとされる。

動画のコメント欄には「通報しました」「もう笑えない」「本当に心が痛い」といった投稿が並び、炎上は“ネット上の騒動”から“社会問題”へと発展した。

児相関係者によると、こうしたケースでは「直接的な暴力がなくても、発言による精神的圧力が問題視されることがある」という。

つまり、笑いの中であっても、子どもの前で“邪魔”という言葉を繰り返すこと自体が、子どもの心に深い傷を残す可能性があるということだ。

一家の背景――“13歳差夫婦と3人の子ども”

「ポンコツらいす」は、妻・まりこ(1984年生まれ)と夫・こうせい(1998年生まれ)による13歳差の夫婦YouTuber。

2人は2021年1月に結婚し、当時まりこには前夫との間に2人の連れ子(ヒカちゃん、ぶーちゃん)がいた。

2024年2月には、夫・こうせいとの間に第3子が誕生。現在は5人家族として活動している。

YouTubeチャンネルの登録者数は30万人を超え、歳の差婚と子連れ再婚という珍しい組み合わせで注目を集めた。

「ありのままの家族」をテーマに、日常や夫婦の掛け合い、育児のリアルを発信してきたが、今回の件でそのイメージは完全に崩壊した。

視聴者からは「家族の絆を見せるはずのチャンネルが、子どもを笑いものにしている」と失望の声が相次いでいる。

謝罪動画でも炎上は沈まず

通報騒動を受け、夫婦はYouTubeに謝罪動画を投稿した。

だが内容は「誤解を招いてしまった」「悪気はなかった」という説明にとどまり、具体的な謝罪の言葉はほとんどなかった。

まりこは「家族の仲は良好で、虐待など一切ない」と主張したが、視聴者の心には響かなかった。

コメント欄には「謝っているように見えない」「笑いながら言い訳してる」「反省が足りない」と批判が集中。

再生数は急増したものの、高評価を上回る低評価が並び、チャンネル登録者数も減少傾向にある。

“日常を笑顔で届ける家族”というブランドが、一度の軽率な発言で崩れ落ちた形だ。

“家族配信”が抱える危険性

今回の事件は、家族を題材にした動画配信のあり方そのものを問う結果となった。

家族系YouTuberの多くは「家族の温かさ」をコンテンツにしているが、そこには常に「子どもをどう扱うか」という倫理の問題が伴う。

撮影中の“演出”や“笑い”が、子どもに心理的負担を与える可能性を軽視すれば、今回のような炎上は避けられない。

SNSの拡散力が強まった今、視聴者の倫理意識もかつてより格段に高い。

“冗談”の一言でも、子どもを傷つける可能性があれば容赦なく批判の対象になる。

さらに、今回のように通報によって警察や行政が動けば、家庭そのものが世間の監視下に置かれることになる。

「家族をネタにして笑いを取る時代」は、すでに終わりを迎えつつあるのかもしれない。

結論――「笑いの代償」はあまりに大きかった

「ポンコツらいす」の動画がここまで波紋を広げたのは、視聴者が“笑いの裏側”に潜む痛みを見逃さなかったからだ。

家族の関係性を軽いトーンで切り取ることは自由だが、その中で子どもがどう感じるかを置き去りにしてはならない。

軽い冗談が、行政を動かし、チャンネルの信頼を失墜させた。

いまやYouTuberは単なる発信者ではなく、社会的責任を伴う存在となった。

“身内の笑い”が“公共の場の暴力”と紙一重であることを、「ポンコツらいす」は身をもって示したと言える。

彼らの失敗は、家族を発信の中心に据えるすべての配信者への警鐘でもある。