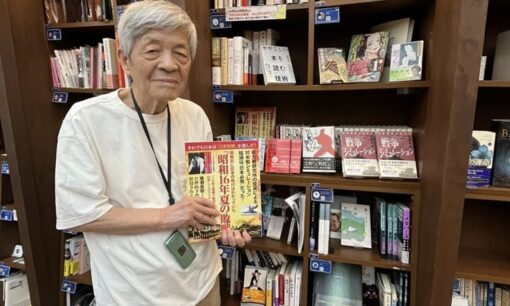

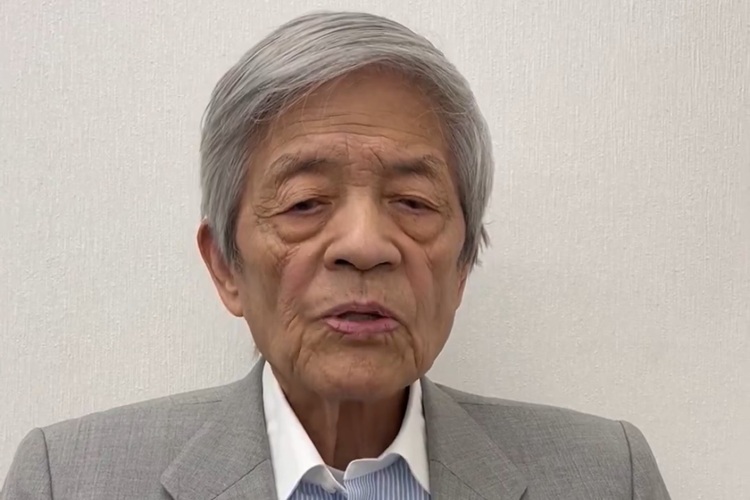

ジャーナリストの田原総一朗(91)が26日、司会を務めるBS朝日「朝まで生テレビ!」に生出演した。

19日の「激論!クロスファイア」での暴言によって番組終了に追い込まれたばかりの出来事だった。

高市早苗首相(64)に対して「死んでしまえと言えばいい」と口にした発言は、放送倫理の根幹を揺るがすものだった。

しかしその直後、本人は何事もなかったかのように番組を進行。

反省の色が見えない姿に、視聴者からは怒りと失望の声が広がっている。

「死んでしまえ」発言が招いた番組打ち切りの波紋

問題の発端は19日放送の「激論!クロスファイア」。

自民党の高市首相の選択的夫婦別姓に対する否定的姿勢をテーマに、立憲民主党の辻元清美(64)と社民党の福島瑞穂(69)が批判を展開した。

その最中、田原氏は突如「あんなやつは死んでしまえと言えばいい」と口走った。

半世紀にわたり政治討論を仕切ってきた人物の口から出たとは信じがたい言葉だった。

放送後、BS朝日は「政治討論番組としてのモラルを逸脱している」として番組の打ち切りを決定。

同局は臨時取締役会を開き、編集で発言を削除しなかった編成制作局長を懲戒処分にした。

田原氏本人はX(旧ツイッター)で「野党に檄を飛ばそうとしたが不適切だった」と釈明したが、公共放送での暴言としては到底許されない。

謝罪の形式だけが先行し、本人にも局にも深い反省は感じられなかった。

反省なき“続投” 高市批判に見えた居直りの構図

それからわずか2日後、田原氏は再び生放送の司会席に戻った。

「朝まで生テレビ!」放送前には動画で謝罪コメントを投稿し、「高市総理、関係者の皆様に申し訳ありませんでした」と頭を下げたが、番組本編では暴言問題には一切触れず。

むしろ田原氏は冒頭から「高市さんは反時代的で面白い」と言い放ち、再び首相を話題にした。

さらに「高市さんが総理になったことに賛成の人、手を挙げて」と呼びかけ、スタジオの雰囲気を煽った。

番組中盤では、公明党の連立離脱をめぐる議論に踏み込み、田原氏は「彼女(高市首相)がトップになったから公明党は離脱した」と主張。

これに対し公明党の上田勇参院議員(65)が「そんなことはないと思いますよ」と苦笑すると、田原氏は「そうだよ!」と声を荒らげ、「インチキ」を連呼した。

さらに「何で今まで高市さんがいても自民党と組んで、高市さんが政権獲ったら別れたの?」と続けたが、番組テーマ曲が流れ、議論は強制的にCMに突入した。

SNS上では「司会者が議論を壊している」「反省していないどころか挑発的」と非難が殺到。

「91歳という年齢を理由に放任してはいけない」「メディアが暴言を容認した」といった投稿が並び、問題は“高齢司会者の暴走”を超え、テレビ報道全体の倫理に波及した。

テレビ局が抱える「功労者忖度」という構造的病

田原氏の発言は、個人の資質だけでなく、長年にわたるテレビ局の構造的な怠慢をも映し出した。

「激論!クロスファイア」は1999年の開始以来、田原氏を中心に構成されてきた。

「朝まで生テレビ!」も1987年の開始から田原氏が象徴的存在であり、彼の影響力は局の上層部にまで及んでいた。

報道現場では「田原さんには何も言えない」という空気が常態化していたという。

関係者によれば、発言の過激化は近年顕著で、スタッフの間ではたびたび懸念が上がっていた。

しかし、番組ブランドを支える“功労者”を止められなかった。

視聴率と話題性を優先し、内部チェック体制を放棄したメディアの責任は重い。

制作側が「生放送だから編集できなかった」と釈明したが、これは視聴者への説明として成立しない。

暴言を遮断できなかった現場ディレクター、進行を止めなかったフロア責任者、そして構造的に改善を怠った局の経営層。

いずれもこの問題の“共犯”といえる。

SNSが映し出す“時代錯誤”な報道倫理

かつてのテレビは一方的に意見を届ける“特権メディア”だった。

しかし、SNS時代のいま、放送内容は即座に視聴者の監視下に置かれる。

今回の件でも、X上では放送直後から田原氏とBS朝日への批判が噴出し、トレンド上位に浮上した。

「視聴者を見下ろす姿勢が時代遅れ」「テレビ局の倫理観が昭和のまま」といった声が相次ぎ、世代間の感覚の断絶が際立った。

もはや“論客”の肩書きや知名度は免罪符にならない。

SNSが可視化したのは、報道の現場が視聴者との信頼関係を失いつつある現実だ。

求められるのは「田原依存」からの脱却

田原総一朗は戦後の報道史を語るうえで欠かせない存在である。

政治権力と真正面から対峙し、言論の自由を体現してきた功績は疑いようがない。

だが、その“カリスマ”が時代を超えて通用するとは限らない。

田原氏が91歳になっても討論番組を仕切り続ける構図は、メディアの新陳代謝の遅れを象徴している。

報道界が「田原ブランド」に依存し続けてきた結果、若手ジャーナリストや新たな論客が育たない。

「田原氏がいなければ数字が取れない」という構造が続く限り、同様のトラブルは再発するだろう。

BS朝日は「今後の出演者構成を検討する」としているが、求められるのは単なる司会交代ではない。

番組制作の権限を個人から組織へと戻し、透明なチェック体制を設けること。

それが報道の信頼を回復する第一歩である。

田原氏の暴言は、老舗番組の終焉を告げる鐘であると同時に、日本のテレビ報道が自らの倫理を再構築するための“最後の警鐘”でもある。