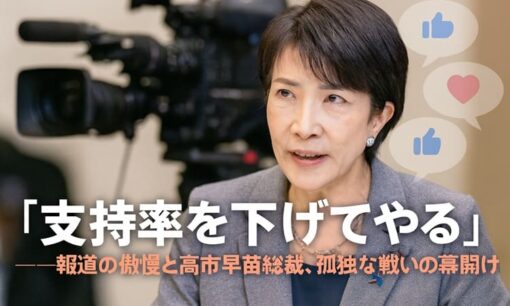

10月22日、共同通信社が配信した高市早苗首相(64)のASEAN首脳会議出席に関する記事が、思わぬ方向で注目を集めている。記事タイトルは「高市首相ASEAN出席へ マレーシア安保能力支援」。外交方針を伝える真面目な内容だったが、添えられた一枚の写真がSNS上で大炎上した。

報道写真の一枚が、ここまで国民感情を揺さぶるのは珍しい。写真に写る表情はわずか一瞬のものにすぎないが、それが政治的な意図を持って選ばれたのではないかと疑う声が後を絶たない。SNS時代における「印象」と「報道の責任」が改めて問われている。

問題となった「一瞬の表情」

掲載された写真は、高市首相が振り返る瞬間を捉えたものとみられる。手を口元に添え、視線を斜め下に落とした表情は、疲労を感じさせるが、それ以上に“緊張感”や“迷い”を印象づける。

SNS上では、配信からわずか1時間足らずで批判が殺到した。

《なんでこの写真を選んだ?》

《わざと変な顔を選んでる》

《悪意しか感じない》

《カメラマン下手くそか》

一国のリーダーの写真としてふさわしいかどうか。議論は「報道の意図」にまで踏み込んだ。

「総裁選以降、高市さんは会見や演説の場に頻繁に登場しています。正面を向いた穏やかな写真もいくらでもある。あえてこの一枚を使う理由は見当たりません。“動きのある瞬間”で臨場感を出したかったとしても、結果的に逆効果でした」(フリージャーナリスト)

「支持率下げてやる」発言の余波

この炎上が過熱した背景には、10月7日に起きた時事通信社の“暴言問題”がある。自民党本部で取材を待機していたカメラマンが、「支持率を下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」と発言。その音声がテレビ局のマイクに拾われ、SNSで一気に拡散した。

時事通信は2日後、映像センター所属の男性社員の発言であることを認め、謝罪を公表。しかしその後も“報道機関による政治的バイアス”を指摘する投稿は止まらず、共同通信の写真も「同じ構図ではないか」と批判の矛先が向けられた。

《共同通信も一味だったか》

《悪意のある報道が続く》

《オールドメディアの体質そのもの》

SNS上では、時事通信と共同通信を混同する人も少なくなかったが、どちらにせよ「報道機関への不信感」が再燃するきっかけとなった。

拡散する“世論”の暴走

X(旧Twitter)では、「#高市首相」「#共同通信」が同時トレンド入り。24時間で関連投稿は13万件を突破した。

ユーザーの中には他社のニュース写真を比較し、「なぜ共同通信だけ印象の悪いものを使うのか」と検証画像を作成して拡散する動きも見られた。

YouTubeでは政治系チャンネルが相次いで取り上げ、TikTokでも「写真ひとつで印象を変える報道の怖さ」というテーマの短編解説が急増。報道倫理への関心が一気に高まる一方で、ネットユーザーの中には誤情報を混ぜる者も現れ、炎上が“世論操作論”へと発展していった。

「SNSの拡散速度は、もはやマスメディアを超えています。報道写真が配信されてから半日も経たないうちに、ネットでは“悪意の証拠”として扱われてしまう。報道機関は、説明責任のあり方を再考する時期に来ています」(メディア研究者)

写真一枚が政治を動かす時代

報道写真は事実を切り取るものだが、どの瞬間を選ぶかによって印象は180度変わる。笑えば軽薄、真顔なら冷淡。政治家ほど「顔」で評価される存在はいない。

「報道の現場では、カメラマンと編集デスクの判断がすべてです。だからこそ、何を意図してその一枚を選んだのか、社内でも検証できる仕組みが必要です。説明ができない報道は、結局信頼を失うだけです」(全国紙記者)

新政権発足直後のいま、日本は世界の注目を浴びている。外交の舞台でリーダーをどう伝えるか。その“見せ方”ひとつが、国際的な評価にも影響する時代だ。

メディアが問われる「中立の作法」

共同通信が意図的に不自然な写真を選んだ証拠はない。だが、SNS上の炎上が示したのは、メディアに対する信頼がいかに脆いかという現実だ。

報道の自由は民主主義の礎だが、その自由を守るためには「疑われない工夫」と「説明する姿勢」が欠かせない。

写真一枚が、報道倫理と世論形成の境界をあぶり出した。

カメラのシャッターを切る瞬間にこそ、報道の矜持が問われている。