理念倒れの「こどもまんなか社会」、現場ママの嘆き

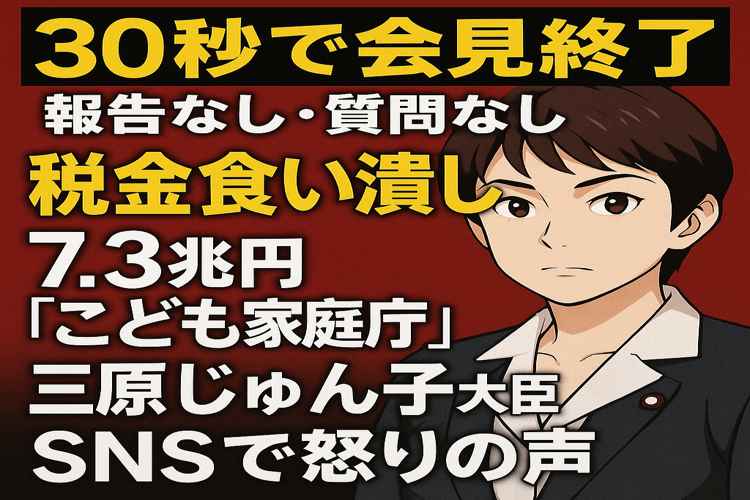

10月17日午前、霞が関の会見室にわずか30秒の静寂が落ちた。石破内閣で初入閣した三原じゅん子こども政策担当大臣は、閣議後の定例会見で「私からご報告は特にございません」とだけ述べ、続けて「質問はいかがでしょうか」と問いかけた。しかし、幹事社を含む記者団からの挙手は一つもなく、会見はそのまま終了した。会見の長さはおよそ30〜37秒。年間約7.3兆円という巨額の予算を動かす省庁のトップが、この短さで記者の前から去った事実がいま、国民の不信を増幅させている。

「報告なし・質問なし」異例の30秒会見が示した空白

「報告なし」「質問なし」という形式が伝えるものは単なる手続きの省略ではない。報道各社が「史上最短の閣議後会見」と報じると、SNS上では瞬く間に「#こども家庭庁不要」「#税金の無駄遣い」といった反発のハッシュタグが広がり、国民の批判は瞬時に拡大した。多くの人が抱いたのは、数字だけがひとり歩きし、現場に届くはずの説明が欠落しているという違和感だ。

こども家庭庁が掲げる2025年度の予算総額は約7兆3,000億円である。内訳は一般会計と特別会計を合わせた規模で、その中には保育所や放課後児童クラブの運営費、児童手当、育児休業等給付の費用などが含まれている。政策資料や報道で示される主要項目には、保育関連の運営費が数兆円規模に上るとされ、児童手当や育児支援の各種給付が大きな割合を占める。

だが、これほどの金額が計上されている一方で、現場の保護者や福祉関連の当事者の間には「実感が伴わない」という声が根強い。数字は見えるが、それがどう具体的な支援に結びついているのかが見えにくいことが、今回の会見の無言をより重く感じさせる。

会見の映像を見た現役の母親たちの反応は生々しい。横浜市在住の38歳の母親は、延長保育や学童の問題を抱えながらスマートフォンで会見を視聴し、「7兆円超の予算があるなら、もっと私たちの“手に届く支援”になるはずなのに」と漏らした。

彼女は言葉を続けた。「申請書や制度の窓口の煩雑さだけが増えて、実際に子どもを預けたり教育費を賄えたりする実感はない。国が掲げる“こどもまんなか”という言葉が、私たち現場の生活に届いていない。説明を受けられない不安が、日々の暮らしの重みとなってのしかかる」と訴えた。

7.3兆円の行方 膨れ上がる予算と見えぬ成果

こども家庭庁は2023年4月の発足時から「こどもまんなか社会」の実現を掲げ、省庁横断で少子化や児童虐待、子どもの貧困といった複雑な問題に対応する司令塔の役割を担うはずだった。しかし、発足から1年半を経た現在も、現場で求められる具体的成果や進捗が見えにくいという指摘は繰り返されている。今回の会見は、その象徴的な事件といえる。理念が掲げられているだけで、説明責任を果たすリーダーシップが欠落していれば、スローガンは空洞化し、国民の信頼は失われる。

記者団が質問を控えた背景にも複数の理由があると現場では見られている。事前に「報告することがない」と知らされていたために質問の準備が整わなかったという指摘や、会見に出席している記者自身が他の取材と重なっていた可能性もある。

しかし、一方で「質問をしないことで欠陥を際立たせる意図的な沈黙だったのではないか」という見方も出ている。つまり、質問しないという行為自体が、会見の空虚さを逆説的に可視化する手段になった可能性がある。いずれにせよ、記者の手が上がらなかったその瞬間が、多くの国民には「説明責任の欠如」を象徴する光景として映った。

政策の本質に踏み込めば、問題は単に会見の場の有無にとどまらない。

理念倒れの「こどもまんなか社会」、現場ママの嘆き

7.3兆円という予算の配分が「どの程度現場へ届いているのか」「その効果は測定されているのか」「予算の透明性と説明責任が制度的に担保されているのか」といった点が問われている。数字だけが並ぶ予算書と、保育現場や家庭で感じられる実感との間に大きな隔たりがあるとすれば、政策は外形的に整っていても、実効性を欠くという構図が浮かび上がる。

かつて掲げられた「こどもまんなか社会」は、子どもを中心に据えた政策の在り方を約束する言葉だった。だが、理念を掲げるだけでは社会は変わらない。子どもを取り巻く現場で働く保育士や福祉職員が手を動かし、家庭が実際に支援を受け取るためには、政治が詳細に説明し、進捗を示し、責任を取ることが必要だ。

説明責任を果たさない政治は、やがて理念を看板にした形式的な儀式へと変質させる。

今回の30秒会見は、単発のハプニングとして片付けられるべきではない。十分な説明がないまま巨額の予算が動く現状に対して、国民が不信を抱き、現場からの不満が噴出したという構図を可視化した点で重大だ。7.3兆円という重みは、単なる統計上の数字ではない。

それは、次世代を育むための投資であり、政治の誠実さが問われる尺である。政治がその重みを真摯に受け止め、説明と対話を通じて国民の信頼を回復できるかどうかが、いま問われている。