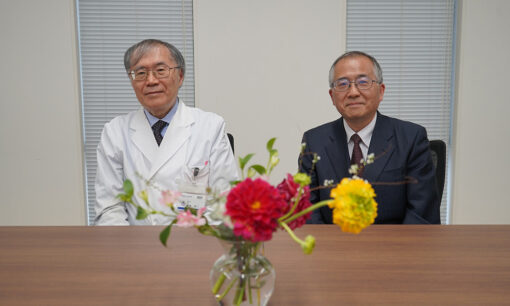

インプラント治療のパイオニアとして知られる医療法人社団一仁会(東京都中央区)の理事長・玉木仁氏。同法人は「日本橋インプラントセンター」の通称で長年親しまれている。

30年以上にわたり5,000人以上の患者に「新たな人生の希望」を提供してきたという。順風満帆とは程遠い道のりだったが、その逆境のなかでこそ、彼の信念と実践が鍛え上げられてきた。

劣等感と反骨心が生んだ“治療者の魂”

玉木氏の原点には、双子の弟との比較や教員実習中の挫折など、幾度もの劣等感と反骨がある。元々は理科教師を志して新潟大学教育学部に入学するも、教育実習での衝突から進路を変更。4浪の末に新潟大学歯学部に入学したという。「落ち着きがない」と書道教室に通わされ、ついには担任教師に「弟の爪の垢でも煎じて飲ませたらどうだ」と言われるほどだったというエピソードが、その“破天荒さ”を物語る。

しかしその性格は、歯科医師となってから大きな武器となる。学生時代に一人東南アジアへ貧乏旅行を続けたことで「どこへ行っても物おじしない」度胸を身につけたという。歯学部時代は80人中ビリから5番目という成績だったが、卒業後は歯科医師としての技術と知識を一心不乱に高め続けた。

信念に火を点けた「批判」と「義父との闘い」

インプラント治療との出会いは30年前。ある先輩医師に誘われて世界的な学会に参加し、大学ではほとんど教わらなかったインプラントの革新性に衝撃を受けたという。

しかし、当時の日本では「危険な治療」というイメージが根強く、同業者からは「10年の実績がない治療は補綴ではない」「インプラントをやる前にやることがあるだろう」と罵倒された。家庭でも、義父(歯科医院経営者)と衝突。「どうしても入れ歯は嫌だ」という患者に玉木氏がインプラントを施した結果、その成功体験から義父自身も自らの歯をインプラントで治療するようになり、評価を一変。「こんなにいいもの、なぜもっと勧めないんだ」と、背中を押される形になった。

リーマン・ショックと風評被害 崩れた信頼を、対話で再建

順風に見えた経営にも危機が訪れる。2007年に現在の八重洲へと拠点を移した直後、2008年に近隣の歯科医院でインプラントの死亡事故が発生。報道では「中央区日本橋八重洲の歯科医院」としか伝えられなかったため、玉木氏がその医院だという風評が広まった。「私が犯人じゃないかと噂された。あの時期が最悪だった」と語る。患者数は激減し、まさに“どん底”だった。

それでも彼は諦めなかった。「正しいインプラント治療は患者を幸せにする」。その信念のもと、2008年から毎月「無料説明会」を開催。技術だけでなく情報発信と対話によって患者の不安に寄り添い、治療の真価を広め続けてきた。その結果、説明会は2025年現在で17年連続開催、日本最多と見られる実績を誇る。

説明会が生む「納得と安心」 20年後も噛める医療を

日本橋インプラントセンターの強みは、単なる治療技術ではない。「迷ったら、安全を取る」が玉木氏の信条だ。説明会ではインプラントだけでなく、入れ歯・ブリッジとの比較、安全性、費用、医師選びの基準など、患者が疑問に感じる全てを院長自らが語る。

さらに、20年以上経過しても問題なく機能している症例を提示し、「本当に噛める」「見た目が自然」「生活の質を高める」という現実を、丁寧に伝えていく。参加者には著書『安心のインプラント治療』を無料配布し、希望者には個別相談も行う徹底ぶりだ。

「入れ歯で食べられない高齢者を見たくない」という想いが、玉木氏の根底にはある。「インプラント治療は、健康的な生活を守るための“最後の選択肢”ではなく、“第一選択肢”になりうる」。この言葉に、30年間貫かれてきた信念の重みがにじむ。

※本記事は取材・編集部による報道目的で制作されており、医療広告ではありません。本文中の「日本橋インプラントセンター」は通称であり、正式な医療機関名称ではない可能性があります(8月1日追記)