凶行は「制度の中」で起きた 保釈中の指示役が出し子へ報復暴行

保釈中に“出し子”への凄惨な報復暴行を主導したとして、警視庁が特殊詐欺グループの指示役とみられる沖縄県石垣市在住の27歳の男を傷害・監禁の疑いで再逮捕した。容疑者は、過去にも警察官になりすましてキャッシュカードを盗むなどの手口で複数回逮捕・起訴されていたが、控訴中の実刑判決を受けたのち、再び保釈されていた。今回の暴行事件は、その保釈中に起きたものである。

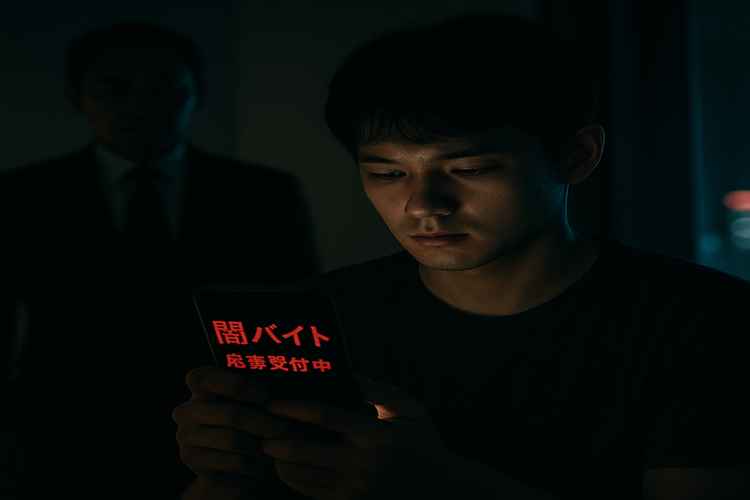

男が主導したとされる暴行では、闇バイトとして勧誘された若者が出し子として詐取金230万円を持ち逃げしたことを理由に、グループのメンバーが手足を結束バンドで拘束し、刃物で手指を切り、顔面を殴って骨折させるなどの報復を加えた。捜査当局は、男がグループの中で“指示役”として実行犯らに指令を出していたとみている。

「保釈」制度が生んだ新たな被害 構造的欠陥はどこにあるのか

この事件が社会に突きつけるのは、「保釈制度の限界」である。容疑者は2023年3月に初公判後に保釈され、2025年3月には懲役4年10月の実刑判決を受けて一時収監されたものの、控訴によって再び保釈が認められていた。

京都産業大学法学部の岡部正勝教授(元警察庁)は、「我が国には将来の犯罪を理由に身柄を拘束する制度が存在しない」と投稿。つまり、犯罪を“起こすかもしれない”という未然の可能性をもってして人を拘束することは、日本の刑事法体系上、原則許されていない。保釈も、過去の犯罪の審理過程において、「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」と判断された場合に認められる制度である。

この制度設計は一方で、再犯のリスクや報復の恐れといった“予測不能な現実”への対応力に乏しい。岡部氏は「現実には、保釈中に再犯や報復行為が起きる事例は存在する。制度そのものを善悪で論じるべきではないが、個別の事案に応じた慎重な運用が不可欠だ」と指摘する。

詐欺グループの「制裁文化」 出し子はいつでも“粛清”される立場

さらに今回の事件では、詐欺グループ内部における“制裁文化”が改めて浮き彫りとなった。詐取金を持ち逃げされたことで報復に至ったという一連の流れは、もはや単なる暴行事件ではなく、組織内統制の一手段として暴力が日常的に行使されている実態を物語っている。

詐欺・悪徳商法の研究者であるジャーナリストの多田文明氏は、「詐欺グループにとって“出し子”や“受け子”が裏切ることは最大のリスクであり、それを抑止するために暴力を使うのはもはや常套手段となっている」と警告を発する。出し子がミスをすれば“飛ばされる”──。グループ内の暴力は単なる報復ではなく、“見せしめ”の機能も持ち合わせているのだという。

とりわけ、SNSで募集される「闇バイト」への参加者は、社会的孤立や経済的困窮といった背景を抱える若者が多く、犯罪組織にとっては“言うことを聞かせやすい駒”として扱われやすい。多田氏は「気軽な応募が地獄の入口になり得る」と語る。

「制度の外」で起きた犯罪ではない 社会の中で起きた警鐘

保釈とは本来、被告人の権利を保障し、無罪推定の原則を支える制度である。しかしそれが、組織的な暴力を再び現場に送り込む手段となってしまっている現状は、制度が機能不全に陥っているわけではなく、“設計通りに動いているからこそ”発生しているとも言える。

本件は、制度の想定を超えた犯罪者の行動と、それを補う視点の欠如によって引き起こされた。特殊詐欺グループが潜在的な暴力集団であり、保釈という名の“戦線復帰”がいかに被害を拡大し得るかを、私たちは直視しなければならない。