ニュージーランドのクリストファー・ラクソン首相は5月6日、16歳未満の子どもによるソーシャルメディア(SNS)の利用を禁止する法案を提出する方針を明らかにした。法案が成立すれば、FacebookやInstagram、X(旧Twitter)といった主要SNSに対し、ユーザーが16歳以上であることの確認措置が義務付けられる。違反した企業には最大200万ニュージーランド・ドル(約1億7000万円)の罰金が科される見通しだ。

記者会見でラクソン首相は、「SNSには良い面もあるが、若者にとって常に安全な場所とは限らない。いまこそ、プラットフォーム側に子どもたちを有害コンテンツやネットいじめ、搾取から守る責任を課す時だ」と語った。議会への提出時期は未定だが、首相は広範な支持を見込んでいると述べている。

オーストラリアで始まった「スマホ制限」の成果と懸念

この法案の背景には、先進国の間で広がりつつあるSNS規制の動きがある。特にニュージーランドに影響を与えたとされるのが、オーストラリアとブラジルの事例だ。

オーストラリアでは、2024年11月に連邦議会が16歳未満のSNS利用を禁じる法案を可決。施行は2025年12月が予定されており、GoogleやMetaなど巨大テック企業に対する世界でも類を見ない厳格な規制が導入されようとしている。南オーストラリア州では、すでに州内の公立学校でスマートフォンの使用を制限する方針が導入されており、教育現場からは歓迎の声が上がっている。

「90年代のような元気な校庭が戻ってきた」。ある高校の教員は、SNSやスマートフォンの影響で教室内に蔓延していた無言の時間が減り、生徒同士が目を合わせて会話するようになったと変化を語る。実際に、SNSに起因する問題行動の報告件数が50%以上減少したとのデータもある。一方で、デジタル教育の専門家からは懸念も出ている。年齢確認においてGoogleが提唱する顔認証などの技術が、子どものプライバシー保護の観点からは不十分ではないかとの指摘がある。

ブラジルでは「規制」より「共育」の空気

また、2025年1月からスマートフォン使用制限の法律が施行されたブラジルでも、子どもたちの生活に目に見える変化が生まれている。法は授業中や休み時間、さらには休憩中もスマートフォンの利用を原則禁止しているが、教育目的や健康、安全上の理由に基づく使用は例外的に認められている。リオデジャネイロの中学校では、生徒たちが「昔のように」校庭でボールを蹴り、互いに話しかけ、笑い合う様子が見られるようになった。現地の教育省は「スマホの過度な使用が子どもたちの注意力や社会性に深刻な影響を及ぼしている」として、この取り組みの効果を強調する。

興味深いのは、ブラジル政府がこの法律を通じて単なる「規制」ではなく、教育現場における「共育」の機会ととらえている点である。施行にあたっては、保護者や教職員向けのガイドラインが提示され、ウェビナーや説明会を通じて家庭での対話や支援を促す努力が重ねられている。国家が一律に罰則を設けるのではなく、各学校や教育ネットワークが主体的に管理を行う仕組みも導入された。つまり、「禁止」ではなく「共通理解」に重点を置いた構造だ。

日本で同様の法案を導入した場合の波紋

では、もし日本で同様の法案が検討され、施行された場合、社会にはどのような反応が起きるだろうか。まず、教育現場ではスマートフォンの使用を制限する動きが一部の自治体で始まっているものの、法制化となれば影響は全国に及ぶ。多くの学校では持ち込みの可否や保管方法、授業での活用とのバランスが問題となり、現場の混乱は避けられないだろう。

保護者側でも賛否が分かれる。子どもとの連絡手段としてスマートフォンが重要な役割を果たしている家庭も多く、「完全禁止」は過剰だとの声が上がる可能性がある。とりわけ、共働き世帯にとっては子どもの安全確認や習い事の調整など、実用面での必要性が無視できない。

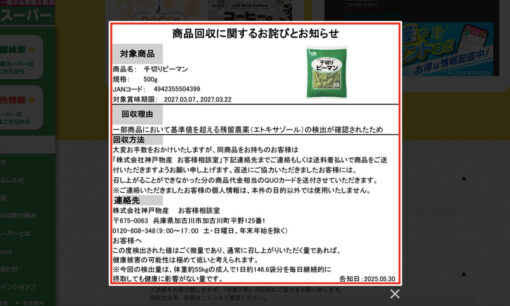

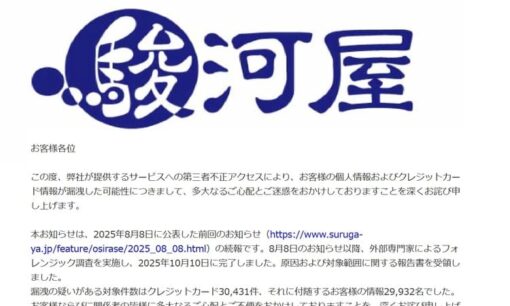

企業側にも大きな対応が求められる。日本では13歳以上がSNS利用可能年齢とされているが、年齢確認は形骸化しており、簡易なチェックでアカウントを開設できるのが実情である。法制度による強制力が加われば、認証技術の導入や未成年向けコンテンツのフィルタリング、広告運用の見直しが迫られる。これまで「自己責任」で済ませてきたビジネスモデルが大きく揺らぐ可能性もある。

問われるのは「遮断」ではなく「どう使わせるか」

一方で、日本社会がこうした規制を通じて得られるものも少なくない。SNSによる誹謗中傷、依存症、性的搾取といった問題が日常的に報道される中で、子どもたちのオンライン環境に本格的に手を入れる必要性は確かに高まっている。問われるのは、ただ「遮断」するのではなく、「どう使わせるか」を社会全体で考えることではないか。

ニュージーランドの法案は、ある意味で社会が子どもに対してどのような責任を持つかという問いを突き付けている。その波紋は、海を越えて日本にも静かに届きつつある。