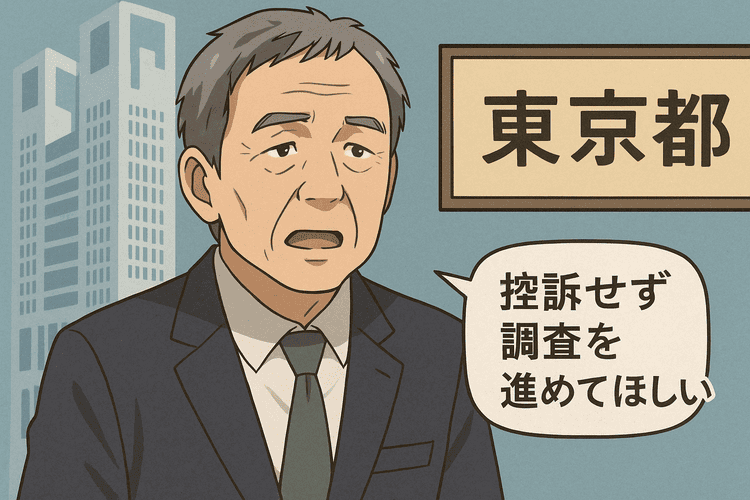

1958年に都立産院で起きた新生児取り違えをめぐり、東京地裁が東京都に対し実母の調査を命じた。原告男性は都庁を訪れ控訴せず速やかな対応を求めたが、都の謝罪にも不信感を拭えず、行政と司法の責任の在り方が問われている。

東京地裁が都に異例の「調査命令」 原告、都庁で訴え

1958年、東京都立墨田産院(現在は閉鎖)で発生した新生児の取り違えをめぐり、原告の江蔵智氏(67)は、東京都に対して実母の所在調査を求める訴訟を起こしていた。2025年4月21日、東京地裁は都に対し、DNA型鑑定の協力要請も含めた調査の実施を命じる判決を下した。

判決から3日後の24日、江蔵氏は東京都庁を訪問し、都立病院支援部の担当者と面会。「育ての母が実の子に会いたいと願ってから20年が経った。どうか願いをかなえてほしい」と訴え、控訴せず、速やかに調査を実施するよう求める要望書を手渡した。

都の謝罪と曖昧な対応 「不信は残ったまま」

面会は冒頭を除き非公開で行われた。都側は「取り違えについて申し訳なく思っている」と謝罪の意を示したものの、控訴の有無については「検討中」との説明にとどまった。控訴期限は5月7日である。

江蔵氏は面会後、「20年間、都に対して不信や怒りを抱いてきた。それは、たった一言の謝罪で消えるものではない」と記者団に語った。代理人である海渡雄一弁護士は、小池百合子都知事が5月2日の定例記者会見で方針を公にすべきだと求めている。

繰り返された過去の過ち 制度改革の背景にあった事例

新生児取り違えは日本国内でも過去に複数例が確認されており、制度改革のきっかけにもなっている。2013年には、1973年に都内の病院で出生した男性が、成人後にDNA鑑定を通じて実親との血縁関係がないことを知り、取り違えが判明。育った家庭は生活保護世帯であり、本来の家庭は裕福だったという事実が社会に衝撃を与えた。

また、1990年代には関西地方の病院でも取り違えが発覚したとされ、当事者がメディア出演などを通じて体験を語ったことで、個人の尊厳や人生の選択肢に対する社会的関心が高まった。

こうした背景から、1990年代後半以降、全国の医療機関では新生児へのIDリストバンド装着、電子カルテの導入、二重確認体制の整備など、識別ミス防止策の強化が図られている。しかし、制度導入以前に起きた事例では、証拠の不十分さが被害者救済の壁となっているのが現実である。

司法の判断が照らす行政責任 統治構造の転換点に

今回の東京地裁判決は、行政が長年対応を怠ってきた事案に対して、司法が積極的に調査義務を課したという点で画期的である。これは、行政の「不作為」に対して司法が具体的な是正措置を命じることで、統治構造の再構築を示唆する判断ともいえる。

全国の自治体にとっても他人事ではない。過去の医療過誤が訴訟に発展するリスクが高まる中、被害者調査への対応や補償に向けた人材・予算の確保が求められる。特に医療人材の流出が課題となっている地方自治体では、こうした訴訟対応が行政運営そのものに影響を与える可能性がある。

国際比較で浮かび上がる日本の制度的課題

出生に関する身元確認制度については、諸外国において日本より厳格な制度を採用している例も多い。たとえば韓国では、出生と同時に発行される住民登録番号によって、新生児の識別が行政単位で一元管理されている。出生証明もオンライン化され、誤認や不一致が生じにくい構造が整っている。

米国では、23andMeやAncestry.comといった民間DNA検査サービスが普及し、国民が自ら出自を確認できる環境が整っている。これに対し、日本では個人情報保護の観点から出生時の情報が制限される場合も多く、「実親を知る権利」が制度的に担保されていない現状がある。

今回の事案は、日本の戸籍制度や個人情報の管理体制を見直す契機となる可能性がある。出生という人間の根幹に関わる事実に、本人が正当にアクセスできる社会制度の整備が求められている。