今、伝統工芸の世界は生き残りを懸けて厳しい状況が続いています。

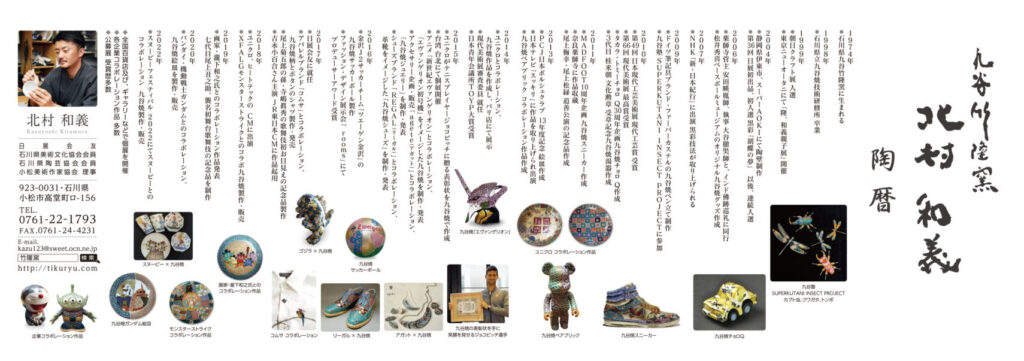

そのような中で、360年の歴史を誇り、石川県を代表する伝統工芸品・九谷焼の作家・北村和義さんは、昆虫シリーズ、スニーカー、チョロQ、エヴァンゲリオンなど、伝統工芸の枠を超えた革新的な作品づくりに取り組んできました。

工芸とは生活に根差した営みの中の美であるという原点に帰り、現代の生活に合わせた見せ方・伝え方を目指そうという、九谷焼の生き残りを賭けた戦略がそこにはありました。

ストーリーを感じるような作品づくりを心掛ける

–九谷焼とはどういう陶磁器なのか、簡単に教えてください。

北村:九谷焼は色絵磁器といって、石川県で取れる白い磁器土に九谷五彩(緑、紫、黄、紺青、赤)といわれる絵具で絵付けをしていくのが基本です。最初に呉須(ごす)で絵模様の輪郭を黒い線描き(骨描き)し、その上に九谷五彩を塗っていくものです。

黒い線描きの状態が非常にきれいなので、私はこの線描きを生かしたいと思っていました。もちろん九谷五彩で塗っても透明になって黒い線は見えるのですが、何か黒い線描きを生かした作品ができないかと思って、九谷焼が伝える七宝文様、青海波文様、唐草文様、市松文様など、いろいろな伝統文様を組み合わせて、動物を描く作品のシリーズが誕生しました。

–この鹿が描かれた皿もその一つですね。

北村:はい。映画『もののけ姫』にも象徴されるように、鹿は森の神様的生き物だと思うので、角を神々しく伸ばして、鳥などが集って自然の中を歩いている感じの皿にしています。他の作品も、フクロウ、ライオン、カエル、ウサギ、猫など、皆が知っていて、かつ世界中で人気のあるような絵柄を中心としています。

–どのような点に力を入れて描いていますか。

北村:1つの絵からストーリーを感じるような作品づくりを心掛けています。例えばこの作品では、見る人が「この鹿はこれからどこかへお出掛けするのかな。何か楽しそうだな。鳥が集ってきて、今からみんなで何かをするのかな」と、何かストーリーを感じてもらえることをイメージして描きました。いつも原寸大の原画を描く時に、ただの絵で終わらないように、見る人に何かを連想させるような動きや構図を考えています。

–九谷焼には他にどんな特徴があるでしょうか。

北村:九谷焼は他の焼き物に比べると、見る人に、作品の受け取り方についての教養や知識を強いることのない焼き物です。シンプルに良いと思ったものが良い世界です。ほかの陶磁器はそうでない複雑なものが多いです。例えば備前焼などは、火襷(ひだすき)、自然釉(しぜんゆう)、松灰が付いた釉薬(ゆうやく)、火が通った赤色の発色などを知らないと壺の魅力が伝わりにくい奥の深さがある焼き物です。どうしてこちらの壺が10万円でこちらは8,000円なのか、備前焼を勉強しないと分からないことが多いのです。しかし九谷焼の絵と色で構築された世界は見た目の印象で価値を伝えることができることが利点です。事前知識を要さない分、比較的日本だけでなく海外などでも作品のファンになる人が多い陶磁器と言えます。

ですから、厳しい伝統工芸の産地の中では、まだ元気なほうだと思っています。地元には石川県立九谷焼技術研修所もあり、全国から熱心に勉強したいという子が今も集まっています。私もそこで指導をしています。

伝統工芸品は時代に合った生活の美でなければ残っていけない

–「厳しい」という言葉がありましたが、伝統工芸を取り巻く現状についてお聞かせください。

北村:もちろん全国的に規模は縮小しています。バブルの時代に海外のブランド物が入ってきて、生活様式も変化したことによって、日本の高級品という伝統工芸品の需要がだんだん減ってきていることは誰のせいでもなくて、現実問題として仕方のないことだと思います。

私は、工芸とは生活の中の美だと思います。例えば私たちが住んでいる現代社会の環境には、和室がない、床がない、飾り棚がないということが当たり前です。こうした時代に、大きな皿や壺を家に飾れといっても、生活に根差さないので無理な話です。伝統工芸を残していこうと思ったら、技術の継承だけではなくて、常に時代の変化に合わせて、今の人たちが使いたいと思えるモノづくりをしていかなければいけないと考えています。

–その思いが、見る人を瞬時に引きこむ北村さんの数々の作品づくりにつながっているのですね。

北村:もともと地元の企画で商品開発をする機会がありました。そこでカブトムシなどの昆虫シリーズの作品を作ったのです。驚きだったのは、東京の見本市で展示した時にいろいろな人が作品の写真を撮っていきました。それまでは普通のお皿などの作品を展示しても、足を止めてくれたのは圧倒的に年上の人たちが多かったので、昆虫シリーズの作品を若い人や焼き物を全然知らない人が写真を撮っていく姿を見て、驚いたのです。

その風景を見た時に、何か目を引く「かわいい、かっこいい」と思わせる物が先にあり、それが結果的に九谷焼だったという逆の構造を取ることが、結果として九谷焼の世界を広げる最良の手法だと感じました。「九谷焼の新商品です」と発表しても、九谷焼に興味のない人は足を止めてくれません。しかし切り口を変えて、逆に見てくれる人の目線から興味を引く物をこちらが提案していくと伝わりやすいと思いました。

九谷焼は、その時代に合った生活を彩る美でなければこれからの時代は残っていけないと思っています。美術館に飾ってもらえても、それが私たちのお金になることはありません。誰かが手に取って、「欲しい」と言ってお金を払ってくれて、初めて作家の生活が成り立ちます。下世話な話ですけれども、これが現実です。美術館でガラス越しに見る物だけでは生活していけないです。

–このお話は、他の伝統工芸にも当てはまりますね。

北村:そうですね。例えば同じ石川の輪島塗では、蒔絵が入った蓋椀(ふたわん)が安くても15万円はします。1990年のバブルの時代まではそれが持て囃されましたが、不況が続く現代では、そんな高価な蓋椀でみそ汁を飲む人はほとんどいません。もちろん輪島塗の人たちもいろいろなことを考えて取り組んでいるのでしょうが、あれだけの工数と手間暇、材料費を掛けてはじめて成り立つ工芸品ですから、それなりの値段を付けざるを得ません。ほかの伝統工芸もそうですが、われわれよりも苦労しているだろうところは多いです。それでも、伝統工芸はいまの時代に合わせるべく、変化しなければ残っていけないのです。

加賀友禅も同じです。昔であれば日本の女性は必ず2~3着の着物を持っていましたけれども、今は着る人自体が極めて少ない。これから加賀友禅が生き残っていこうと思うと、どうしても着物だけでは難しいのです。それがどういう形なのかは何とも言えないですけれども、変化していかなければいけないことは事実です。

伝統工芸全体が自己プロデュース能力も身に付けていくべき

–日本の伝統工芸は、今後どのような道に向かえばよいと思いますか。

北村:私は九谷焼のことしか知りませんが、日本の工芸品は世界的に見ても、技術の粋が詰まったモノづくりを体現できていると思います。より良い見せ方や発信の仕方が必ずあるはずだと思います。

ただ、今の時代、伝統工芸で人気がある人は、超絶技巧かアートのどちらかです。アートは、投資目的も多少はありますけれども、自分のリビングに飾る目的や、季節が変わったので庭先に新しい物を置いてみたいなどという目的で選ばれるものです。工芸も昔はアートだったはずです。ですから、いろいろな美術家が「工芸はアート化していかなければいけない」と言っています。

そのとおりだと思う反面、超絶技巧やアートばかり取り上げられるようになると、寡黙だけれども真摯に伝統工芸に取り組んで引き継いでいる人が一向に評価されていきません。伝統を引き継ぎ、後世に伝えていくことは非常に苦労が多いです。そういった自分をアピールすることには少し不得手な方も評価される世界が醸成できればと思います。

いずれにせよ、伝統工芸をしている人は作ることが好きなので、作ることはそれほど苦ではありません。大変ですけれども、それが好きなのです。私も作品を考えたり、作ったりすることは、何一つ苦ではありません。それよりは、いかにこれを見てもらって、買ってもらうかということに苦労しているのです。これは日本中のものづくりをしている人にとって共通のテーマだと思います。

私も学校で教えていて、技術はもちろんですけれども、見せ方が上手な子たちがいち早く伸びていくことを感じています。伝統工芸全体が自己プロデュース能力も身に付けていくべきだと思います。

–伝統工芸の世界には寡黙な方も多いですから、見せ方に苦労することも多いでしょうね。

北村:そうですね。ただし、私がいろいろな産地で見てきた限りでは、安易に外部のコーディネーターを入れてもうまくいった試しがありません。ただ予算を使うだけです。どの産地もきっとジレンマを感じていると思いますが、とにかく工芸に携わる人たち全員で、見せ方、伝え方を考えていかなければいけないだろうと思っています。

例えば私は、「リーガル・九谷焼スニーカー」、「タカラトミー・九谷焼チョロQ」、エヴァンゲリオン展に「九谷焼エヴァンゲリオン」を展示するなど、さまざまな企業とコラボレーションして作品づくりをしてきました。

はたから見たらコラボ系の仕事は格好がいいと思うかもしれませんが、作る手間と経費が大変なので全然儲からないですよ笑 しかし私は、損して得を取る精神で取り組んでいます。なぜなら、いろいろなメディアが取材には来てくれて0円で宣伝ができるからです。キャラクター物を手掛けると話題になって、結構な高確率で取材に来てくれます。

このような見せ方、伝え方もあるという一例です。さまざまなチャンスをうまく使いながら取り組んでいきましょう。

–伝統工芸に携わる人たちだけではなく、サステナブルな取り組みに携わる多くの人にとってヒントになるお話でした。ありがとうござました。

プロフィール

北村和義

1974年石川県生まれ。県立石川県九谷焼技術研修所を卒業後、父・北村隆の九谷竹隆窯に入る。数多くの賞にも入賞し、全国で展示会も開催している。360年の伝統を誇る伝統工芸品・九谷焼の技術をベースに、昆虫シリーズをはじめ、スニーカー、つけ爪など、革新的な作品を次々と発表。また、企業とのコラボレーションで、スニーカー、チョロQ、エヴァンゲリオンなどの九谷焼作品も手掛け、九谷焼の魅力を多くの人に伝えている。