赤澤経済財政政策担当大臣らが開館式に出席、日本館が象徴する持続可能な未来

2025年大阪・関西万博の開幕を控え、日本政府館(日本館)の開館式が3月29日に行われた。会場となった大阪府大阪市此花区夢洲のEXPOナショナルデーホールには、多くの政府関係者や地元自治体の代表者、企業関係者が集い、日本館のスタートを祝った。

開館式では、赤澤亮正内閣府特命担当大臣(経済財政政策)や大串正樹経済産業副大臣、吉村洋文大阪府知事、横山英幸大阪市長が登壇し、象徴的なくす玉開披のセレモニーを実施。日本館の開館を祝うとともに、その意義について改めて強調した。

また、日本館の総合プロデューサーを務める佐藤オオキ氏や名誉館長の藤原紀香氏も登壇し、日本が世界に発信するメッセージの重要性を語った。

日本館が掲げるテーマ「いのちと、いのちの、あいだに」 持続可能な社会の実現に向け、日本独自の視点を示す

日本館のテーマは「いのちと、いのちの、あいだに」。これは、大阪・関西万博のメインテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を、日本ならではの視点から具現化したものだ。人間だけでなく、動植物や社会のすべてがつながり、互いに影響を与え合いながら新たな役割を獲得していくという考え方を基盤としている。

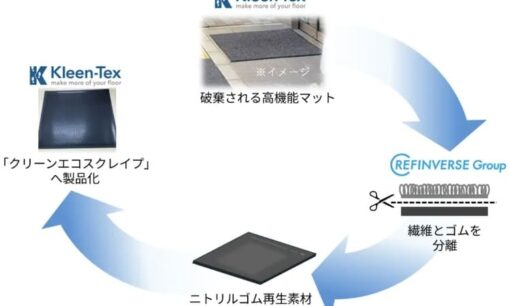

万博の会場で発生する生ごみを活用し、バイオガス発電を行う仕組みが導入されるなど、日本館では持続可能な社会モデルの具体例を世界に向けて発信。微生物の力でごみをエネルギーへと変換するプロセスを展示することで、「ごみのない社会」の実現可能性を示す。この技術は、環境負荷を減らすとともに、資源循環の新たな可能性を探る試みとして注目されている。

また、日本館の建築は「循環」を象徴するデザインが採用されている。円環状の構造を持ち、来場者が一周することで、循環のプロセスを体験しながら理解を深められる設計となっている。使用される建材には、熊本県、岡山県、高知県産のスギを用いたCLT(直交集成板)が採用されており、万博終了後は解体され、日本各地で再利用される予定だ。環境負荷を抑えつつ、地域資源の活用も考慮された建築設計は、日本が掲げるサステナブルな社会のビジョンを象徴するものとなっている。

「循環」を体感する3つの展示エリア

日本館には、来場者が「循環」というテーマを体験できる三つのエリアが設けられている。まず、プラントエリアでは、生ごみが微生物の働きによって分解され、最終的に水へと変わるプロセスを紹介。ここでは、日本の南極地域観測隊が発見した「火星の石」も展示され、水の存在が示唆される貴重な試料としての意義が解説される。

続いて、ファームエリアでは、二酸化炭素を活用したバイオ燃料やプラスチックの生成技術を紹介。藻類の力を活かしたカーボンリサイクルの可能性が示されており、32種類の藻類に扮した「ハローキティ」が登場し、未来のエネルギーと資源循環についてわかりやすく伝えている。

最後に、ファクトリーエリアでは、「循環型ものづくり」に焦点を当て、日本の伝統技術と最新テクノロジーの融合が紹介される。資源を無駄にせず、修理・修繕を繰り返しながら長く使い続ける文化が、現代の技術とどのように結びつくのかを探る展示が展開。案内役にはドラえもんが登場し、子どもから大人まで楽しみながら学べる構成になっている。

未来を担う世代へ、日本館が問いかけるものとは

日本館の展示は単なるテクノロジーの紹介にとどまらず、「循環」の重要性を来場者に問いかける内容となっている。私たちの暮らしがどのように資源の循環に組み込まれているのかを実感させ、一人ひとりの行動が持続可能な社会の構築に直結することを強く訴えている。

また、日本館では「設計者とまわる日本館建築ツアー」も実施され、建築のコンセプトやデザインの背景をより深く理解できる機会が提供される予定だ。さらに、微生物の力を利用したバイオガスプラントの見学ツアーも開催され、ごみがエネルギーへと変わるプロセスを間近で見ることができる。

今後、日本館は万博期間中を通じて、持続可能な未来への具体的なアクションを国内外の来場者に提示し続けることになる。そのメッセージがどのように世界へと広がり、新たな社会変革を促すのか、注目が集まる。