現場の声と欧米の逆風が示す制度対応の難しさ

温暖化ガスの排出量開示が義務化されるまで2年を切る中、日本企業の自主的な取り組みの遅れが鮮明になっている。2025年3月期の有価証券報告書で、サプライチェーンを含む「スコープ3」の排出量まで開示したのは信越化学工業やアドバンテスト、味の素、三菱商事などわずか2割にとどまったということが日経新聞の29日付の「供給網含むCO2開示、まだ企業の2割 26年度義務付けへ対策急ぐ」という報道で明らかとなった。

あずさ監査法人が調べた結果であり、制度対応を急がねばならない状況が浮き彫りとなっている。

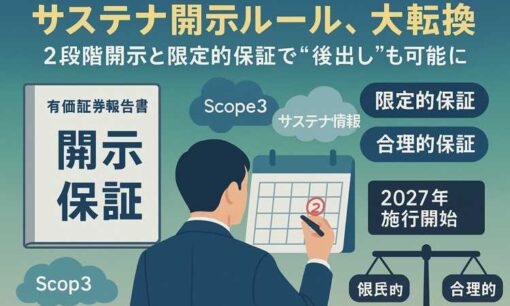

義務化の工程と先行企業の取り組み

金融庁は2025年7月に開示義務化の工程表を公表した。時価総額3兆円以上の企業には2027年3月期から、1兆円以上3兆円未満の企業には2028年3月期からの適用が求められる。対象となるのは自社排出のスコープ1、電力利用などによる間接排出のスコープ2、そしてサプライチェーンを含むスコープ3である。すでに自主的に開示を進める企業もある。SMCは新システムを導入して当期のスコープ3を開示可能とし、加藤昭範コーポレートコミュニケーション室長は「ツールの導入でグループ全体に意識を浸透させる効果があった」と話す。

アドバンテストは取引先に年1回調査票を送付してデータを収集し、野村総合研究所は子会社に取りまとめを委託した上で監査法人から保証を得ている。味の素も横断的な専門チームを立ち上げ、さらに人員強化を進める方針だ。

開示が進まない現場の声

しかし、開示が進まない企業からは匿名で本音が漏れる。「取引先への照会だけで半年以上かかり、返答がないケースも多い。中小企業ではデータそのものが整っていない。第三者保証もお金がかかる」とある担当者は明かす。また、「工数をかけて算出した先で、それを投資家が評価するものでもない。結局、本業で企業価値向上をはたさなければ何一つ評価されないものであり、それを押して算出する必要がどこまであるのか」といった声も。

また、別の企業では「開示すればサプライチェーンの弱点が浮き彫りになり、調達価格の交渉で不利になる可能性がある」と語る声もある。

さらに「コスト削減の圧力が強く、システム投資が後回しになっている。経営層との温度差が大きい」との指摘も聞かれる。制度対応の難しさは単なる準備不足ではなく、経営判断やリスク感度の相違にも起因している。

業種による差とデータ集約の壁

製造業では数百を超える部品の排出量を算出する必要があり、調査票を取引先に配布しても回収に時間がかかる。食品・飲料業界では一次産品から加工業者まで多階層に及ぶ調達網が障害となる。

サービス業でもオフィス電力や出張など間接要素が散在し、データの一元化が進まない。こうした業種ごとの違いが全体の進捗に影響し、開示率を押し下げている。

欧米でも強まる逆風

国際的には透明性向上が求められる一方で、逆風も強まっている。米国では証券取引委員会(SEC)が気候関連の開示ルールを制定したが、2024年以降の訴訟を背景に防衛を停止し、2026年から予定されていた義務化の見通しが不透明となった。さらにトランプ政権下で金融機関の脱炭素同盟への参加が相次ぎ停止され、開示義務への対応は後退している。

欧州連合(EU)でも企業持続可能性報告指令(CSRD)を巡って対象企業数の削減や基準緩和を求める動きが出ており、環境政策そのものが後退しているとの懸念が高まっている。投資家の一部は法的対応を検討するなど、規制緩和と持続可能性投資の狭間で揺れ動く現状が浮かび上がる。

制度対応の分岐点に立つ日本企業

日本企業は制度義務化の工程が明確である以上、逃げ場はない。スコープ3の開示は国際的にみても重要な信頼指標となり、投資家や消費者の判断を左右する。現場の声にあるような業務負荷やリスクは無視できないが、残された時間は限られている。

開示義務化を前に、企業がいかにシステム投資や取引先との連携を深め、経営層を含めた体制整備を進められるかが、持続可能な成長の鍵を握っている。